La Nouvelle-Orléans, 300 ans d’une remarquable histoire métissée

La Nouvelle-Orléans, mélange d’influences et de cultures; sur cette photo, une enseigne du Vieux carré, le centre historique de la ville

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Amérindienne, française, espagnole, puis finalement américaine, La Nouvelle-Orléans célèbre trois siècles d'une histoire très compliquée. Regard sur la première ville multiethnique d'Amérique. Premier d'une série de deux articles.

Un texte de Michel Labrecque, à Désautels le dimanche

La Nouvelle-Orléans fait rêver : le jazz y a été inventé, le Mardi gras attire des gens du monde entier, sa gastronomie ainsi que son architecture sont uniques.

C’est aussi une ville résiliente, qui a fait face aux épidémies de fièvre jaune, aux inondations et aux ouragans en tous genres, dont Katrina qui a détruit 135 000 habitations. Il est presque étonnant qu’elle soit arrivée à ses 300 bougies.

Le Vieux carré, à La Nouvelles-Orléans

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

J’y ai passé une semaine, en avril, à la décortiquer sous tous ses aspects, positifs comme négatifs. Aujourd’hui, je vous raconte l’histoire fabuleuse des 150 premières années.

Fondée par un Montréalais

Le saviez-vous? La Nouvelle-Orléans a été fondée par un Montréalais, Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, le jeune frère de Pierre Lemoyne d’Iberville. Un hipster avant l’heure, ce Bienville!

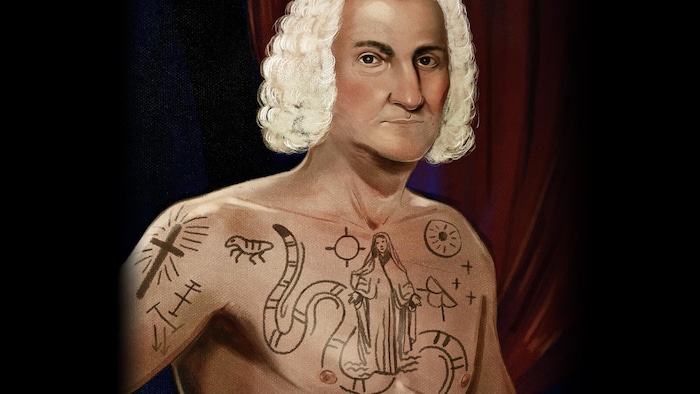

Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, fondateur de La Nouvelle-Orléans

Photo : Une illustration de Jonathan Bartlett/www.bartlettstudio.com

Il avait des tatouages de la tête aux pieds et parlait plusieurs langues amérindiennes pour s’intégrer à leur culture.

« Ce sont les Amérindiens qui lui ont dit que l’emplacement de La Nouvelle-Orléans était le meilleur, tout près du fleuve Mississippi », précise Howard Margot, conservateur à la Historic New Orleans Collection (HNOC), un musée consacré à la préservation de l’histoire et de la culture de cette ville.

L’explorateur tentait de trouver le meilleur endroit pour fonder une colonie française viable au bord du golfe du Mexique.

En 1718, il a convaincu le régent Philippe, duc d’Orléans et membre de la famille royale, de préférer ce site à Biloxi (Mississippi) et Mobile (Alabama). Il s’est empressé de remercier le duc en nommant La Nouvelle-Orléans en son honneur.

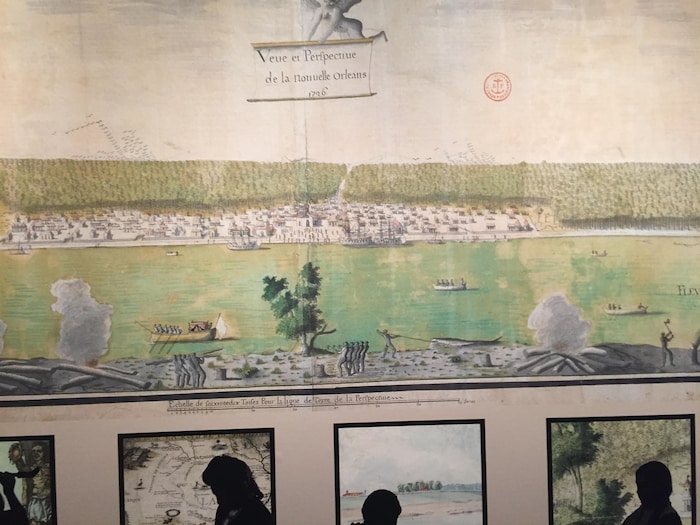

Voici à quoi ressemblait La Nouvelle-Orléans dans ses premières années :

Tableau de La Nouvelle-Orléans en 1726

Photo : Historic New Orleans Collection (HNOC)

Ce tableau « propagandiste » ne nous montre pas les reptiles, les moustiques ni les marais environnants. Ni les inondations qui survenaient chaque printemps. Présage de Katrina dès les débuts.

Le reportage de Michel Labrecque est diffusé le 13 mai à Désautels le dimanche sur ICI Première.

Une des rares maisons d’origine française encore présente à La Nouvelle-Orléans

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

La Nouvelle-Orléans était-elle une ville française ou une ville antillaise? « Les bâtiments gouvernementaux, comme la caserne, l’église ou l’hôpital, ressemblaient à ceux de France, mais les habitations privées étaient d’inspiration antillaise, pour laisser passer la chaleur », raconte le muséologue Howard Margot, dans un français impeccable.

Dès le départ, La Nouvelle-Orléans était métissée. Il y avait des Français, des gens de Nouvelle-France, des Allemands. Il y avait aussi des esclaves africains, la face sombre de cette colonie française.

La présence espagnole

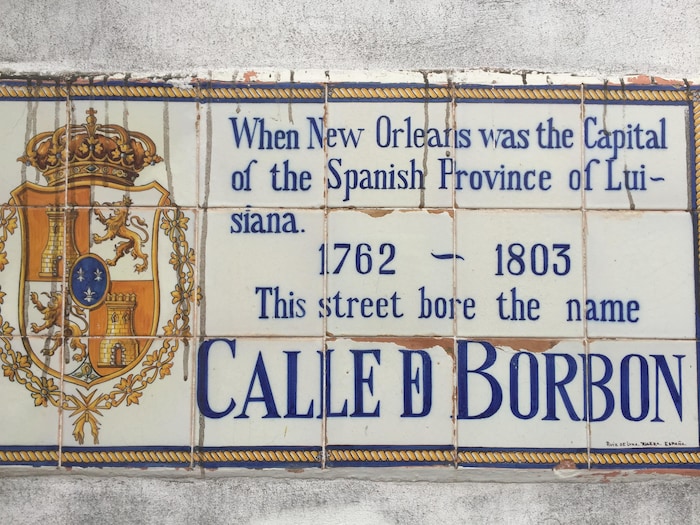

En 1762, le roi de France cède la Louisiane à l’Espagne, ce qui transforme La Nouvelle-Orléans en Nueva Orleans.

Rappel contemporain de la période espagnole

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

La présence espagnole transforme-t-elle La Nouvelle-Orléans? Pas vraiment sur le plan linguistique, car les Espagnols étaient peu nombreux. « Beaucoup étaient des hommes qui ont marié des femmes françaises et ont adopté le français », raconte Joseph Dunn, un Louisianais passionné d’histoire et de francophonie.

Bâtiment typique de l’époque espagnole, situé dans le quartier du Vieux carré, à La Nouvelle-Orléans

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Par contre, l’héritage architectural espagnol est marquant. En fait, le quartier historique qu’on appelle le Vieux carré ou le French Quarter est presque totalement espagnol.

Pendant la période espagnole, la ville a connu deux incendies majeurs, en 1788 et 1794. Les Espagnols ont beaucoup réinvesti dans la reconstruction. L’architecture ressemble bien plus à La Havane et à Cuba qu’à une ville française.

L’influence créole

En 1802, La Nouvelle-Orléans redevient française. Mais un an plus tard, Napoléon vend l’immense territoire de la Louisiane aux États-Unis.

Au même moment, l’île de Saint-Domingue est en pleine ébullition. Les esclaves se révoltent et finiront par créer la première république noire indépendante, Haïti, en 1804.

Les mécontents de cette révolution – des Blancs, mais aussi des « hommes de couleur libres » et certains esclaves – affluent à La Nouvelle-Orléans. Dix mille personnes qui vont contribuer à doubler la population de la ville.

Toutes ces transformations vont mener à une expérimentation culturelle inédite en Amérique du Nord : la société « créole », un étonnant cocktail multiracial. « Il y avait des créoles blancs, des créoles noirs et aussi amérindiens », raconte Lawson Ota, linguiste, enseignant et guide touristique pour l’entreprise francophone Le monde créole.

Des Européens en majorité des Français, mais aussi des Espagnols, des Allemands, des Italiens et des Portugais. Auxquels s’ajoutent les Noirs, les mulâtres et d'autres personnes de couleur. « Il y avait aussi les “Griffes”, moitié africains, moitié amérindiens », ajoute Lawson Ota.

Canal Street, la rue qui séparait la ville créole et la ville anglo-américaine

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Cette identité commune se consolide au moment où les nouveaux Américains débarquent à « New Orleans », qui leur appartient désormais. Ils s’installent en masse à l’ouest du Vieux carré et créent leur propre quartier.

Une ville séparée en deux

En fait, ça donne deux villes, séparées par la rue Canal, l’équivalent du boulevard Saint-Laurent à Montréal à une certaine époque. D’un côté, la ville créole, francophone et catholique, et de l’autre, la ville anglo-américaine et protestante, aujourd’hui appelée Uptown. Le choc culturel a été violent.

Autant que possible, ils restaient à part. Les créoles avaient des idées très féodales et aristocratiques. Les Américains venaient de se révolter contre les aristocrates britanniques. Il y avait, dès le départ, un malentendu.

« Les façons de vivre étaient aussi différentes; les créoles aimaient bien fêter, les Américains étaient plus puritains », raconte Lawson Ota.

Le quartier Garden District/Uptown, autrefois la ville anglo-américaine

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

L’autre point de rupture était les relations raciales. Du côté américain, la séparation se faisait entre Blancs et Noirs. Du côté créole, c’était entre nobles et pauvres.

« On pouvait être noir et fortuné. Certains Noirs avaient même des esclaves », souligne Julien Chaillou, un enseignant français qui vit à La Nouvelle-Orléans depuis quatre ans. « Il y avait des femmes de couleur qui géraient des commerces, une chose impensable de l’autre côté » [de la ville], ajoute-t-il.

Congo Square, dans le quartier Treme, où les Noirs de tous les milieux se réunissaient pour faire de la musique chaque dimanche.

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

C’est ainsi qu’est né Treme, le premier quartier noir des États-Unis, où on trouvait beaucoup d’intellectuels et d’artistes qui ont fini par inventer le jazz au début du 20e siècle. Un lieu de création féconde, car La Nouvelle-Orléans était une plaque tournante culturelle, avec trois compagnies d’opéra et une scène artistique foisonnante.

Le déclin du français

Au milieu du 19e siècle, on trouvait plus de francophones à La Nouvelle-Orléans qu’à Montréal ou Québec. Mais cette société créole francophone a fini par s’étioler.

Une rue du Vieux carré, à La Nouvelle-Orléans

Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Il y a eu la guerre de Sécession, la fin de l’esclavage et l’arrivée toujours plus massive d’Américains, d’Irlandais et de gens du monde entier qui ont transformé La Nouvelle-Orléans. Ville ouverte par excellence, elle s’est métamorphosée en ville du sud ségrégationniste.

« Et dans les années 1920, l’enseignement en français est interdit en Louisiane. Une page est tournée », explique le consultant Joseph Dunn, lui-même de souche maternelle francophone.

Aujourd’hui, des quartiers se nomment Alger, Gentilly, Marigny, Saint-Claude ou Vieux carré. Et le célèbre Mardi gras est une retombée directe de la société créole.

Et La Nouvelle-Orléans aujourd’hui? Je vous en parle bientôt.