La réception critique de Notre-Dame de Paris dans la presse

Avec plusieurs dizaines d'adaptations (en opéra, en ballet, en comédie musicale, au cinéma...), Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est aujourd'hui considéré comme un chef d'œuvre incontournable de la littérature. Pourtant, à sa parution en 1831, la critique était loin d'être unanime, comme en témoignent les journaux d'époque.

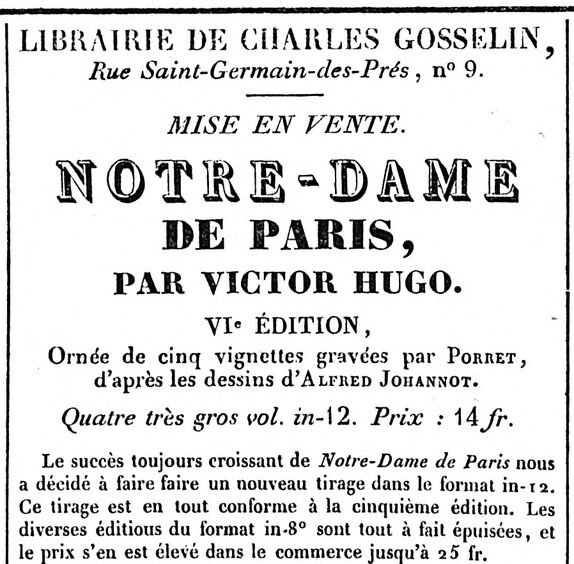

En 1828, quand l’éditeur parisien Charles Gosselin suggère à Victor Hugo d’écrire un roman dans la veine de Walter Scott, auteur écossais et grande figure du roman historique, le jeune écrivain accepte la proposition : ces récits sont à la mode et lui-même est un grand admirateur de Scott, à qui il a consacré quelques années plus tôt un article dans la revue romantique La Muse française :

Article de Victor Hugo sur Walter Scott repris en 1834 dans Littérature et philosophie mêlées

Initialement prévu pour paraître au printemps 1829, le roman peine à s’écrire et les retards s’accumulent, causant pour l’auteur de multiples démêlés avec son éditeur. L’éclatement de la révolution de Juillet, dite des « Trois Glorieuses », ralentit encore la rédaction, qui ne s’achève finalement qu’au mois de janvier 1831.

En ce début 1831, au milieu du tumulte de la vie politique française, la presse se fait l’écho d’un autre frémissement. Celui-là agite le monde littéraire : c’est la parution à venir du dernier roman de « M. Hugo », que le public connaît surtout pour avoir fait souffler, avec le drame romantique, un « vent révolutionnaire » sur les scènes parisiennes. L'année précédente, c'était avec sa pièce Hernani que le jeune écrivain faisait polémique. Aussi, dès janvier 1831, son premier roman historique est-il annoncé dans la presse comme un événement littéraire majeur :

Lorsque le roman paraît, plusieurs journaux, comme la Revue de Paris ou le Journal des débats, saluent le brio avec lequel l’écrivain reconstitue le Paris de la fin du XVe siècle et livre une description plus vraie que nature de Notre-Dame, propre à inspirer les représentations de la cathédrale. Le Journal des débats fait l’éloge d’un

Journal des débats politiques et littéraires, 15 juin 1831

Cependant, l’œuvre ne fait guère l’unanimité et d’autres journaux se montrent plus réservés, voire franchement hostiles à son égard. Ainsi, le Courrier de l’Europe, fondé en 1831 par le catholique anti-libéral Pierre-Sébastien Laurentie, en fait une critique en demi-teinte. Il reconnaît certes à Hugo le mérite d’avoir ouvert « une route toute nouvelle au roman, avec toute la force de sa volonté et plus de puissance de talent qu’il n’en avait encore développé ». Le critique concède à l’écrivain un réel talent pour « donner aux passions une grandeur idéale », comme l’illustre la figure de mater dolorosa incarnée par Paquette, la mère d’Esmeralda : « Il faut un génie supérieur pour provoquer de telles émotions [...]. C’est là où le talent de l’auteur brille de tout son éclat, de toute son originalité ».

En revanche, le journal réprouve les « scènes révoltantes d’impudeur, de grossièreté ou de barbarie » contenues dans le roman. Surtout, l’audace la plus impardonnable est d’avoir mis en scène un personnage d’une monstruosité inconvenante :

Le Courrier de l'Europe : journal politique et littéraire, 18 mai 1831

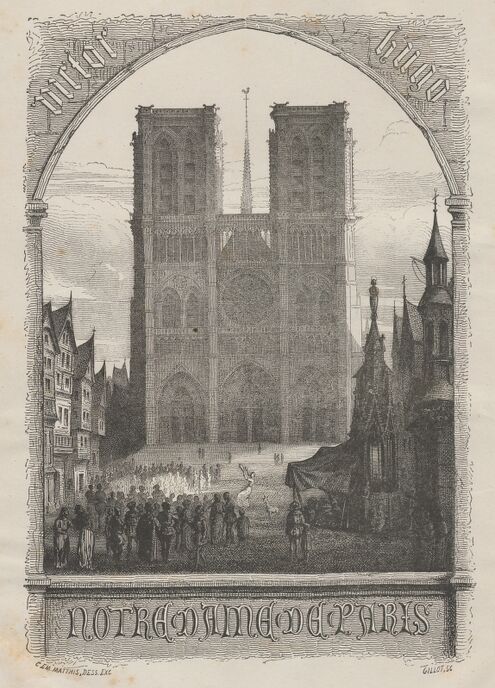

Image en frontispice de la 1ère édition de Notre-Dame de Paris, Librairie Charles Gosselin, 1831

Cette lecture sera d’ailleurs jugée suffisamment pernicieuse pour justifier, trois ans plus tard, la mise à l’index de l’ouvrage. Quant à la langue, elle est jugée « obscure, pédantesque, remplie d’afféterie ». L’article critique avec sévérité les descriptions de Notre-Dame de Paris, jugeant trop didactiques ces longueurs « d’un style […] coassant », à l’image de ces corbeaux tournoyant autour de la cathédrale : « O sir Walter Scott ! qui parfois êtes bien long dans vos digressions, comme vous êtes dépassé par M. Hugo ! », ironise le journaliste.

Un autre journal, Le Corsaire, est quant à lui sans appel :

Le journal taxe l’auteur de manquer d'inventivité : ni la rigueur historique avec laquelle il dépeint le Paris de 1482, ni la méticulosité de ses descriptions, ni les personnages qu’il campe ne convainquent le critique, pour qui le roman n’est qu’« étalage ridicule et inopportun d’une facile érudition, longueur et ennui, torture de style et trop souvent fausseté d’aperçus ». Quelques jours plus tard, ce même journal fera part de son incompréhension face à l’accueil enthousiaste réservé à l’œuvre par la Revue de Paris.

En dépit de cet accueil critique mitigé, le roman n’en demeure pas moins un grand succès de librairie, comme en attestent ses multiples rééditions en à peine quelques mois :

Journal des débats politiques et littéraires, 18 juin 1831

Pour le Journal des débats, le grand mérite de l’œuvre est d’avoir fait de Notre-Dame la véritable héroïne du roman : « M. Victor Hugo a rassemblé tout cet amour sur Notre-Dame de Paris ; il en a fait une personne, il lui a donné pour âme, la longue et patiente pensée qui l'a élevée de terre et montée jusqu'à trois cents pieds ». Or, cette représentation a contribué à éveiller chez les lecteurs une conscience patrimoniale, comme en témoigne l’expérience exaltée du journaliste : « Pour celui qui […] se sent ému à la vue d'un monument qui rappelle des temps de foi et d'enthousiasme, pour celui-là l'illusion est facile ; il n'a besoin que de se souvenir de ses propres émotions ; il les retrouvera dans le poëte, éclaircies par la méditation, et agrandies par le talent ».

Matthis, Charles-Émile, Gillot, Charles, Image en frontispice de l'édition Hetzel (1865)

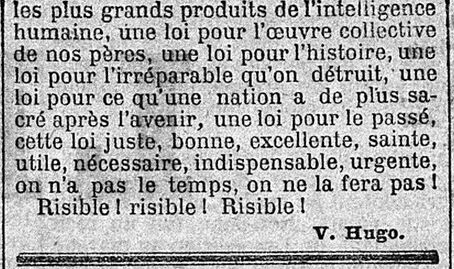

L’auteur aura ainsi sensibilisé l’opinion au sauvetage de la cathédrale, alors délaissée et menacée de destruction ; un engagement qu'il poursuivra l'année suivante en publiant « Guerre aux démolisseurs », manifeste pour la sauvegarde du patrimoine plaidant, entre autres, pour l'instauration d'une « loi pour les cathédrales » :

Pour aller plus loin :

Accessibles sur Gallica :

Les sélections Presse littéraire dans Presse et revues et Le Paris de Victor Hugo dans Victor Hugo ;

Les Essentiels Littérature, Notre-Dame de Paris.

Retrouvez les autres billets sur la même thématique :

Cazentre, Thomas, « C’est sur ce mot qu’on a fait ce livre » : comment Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, 2024 ;

Cazentre, Thomas, Le manuscrit de Notre-Dame de Paris, 2019.

Et ailleurs :

Amadieu, Jean-Baptiste, « Les mises à l’Index de Notre-Dame de Paris et des Misérables par le Saint-Siège ». Jean-Baptiste Amadieu ; Jean-Charles Darmon ; Philippe Desan. L’Immoralité littéraire et ses juges, Collection ”Des morales et des oeuvres”, Hermann, pp.81-98, 2019.

Ajouter un commentaire