Il s'est levé péniblement de son siège, la tête inclinée vers l'avant, comme si son cou, d'une maigreur extrême, avait du mal à la soutenir. Puis, d'un geste lent, il a tendu la main, paume largement ouverte vers l'écran situé à ses pieds. « A bientôt, au revoir », a-t-il lancé à Edward Snowden, l'ancien agent de la NSA (National Security Agency) à l'origine des révélations sur l'espionnage massif des communications des Américains, qui s'exprimait depuis son exil moscovite.

Ce 12 février, David Carr, 58 ans, journaliste emblématique du New York Times, critique affûté du monde des médias et ancien junkie, vient d'en terminer avec une table ronde à la New School de New York sur Citizenfour, Oscar du meilleur documentaire en 2015, en présence de sa réalisatrice, Laura Poitras, et du journaliste Glenn Greenwald. Tous deux avaient été choisis en 2013 par Edward Snowden pour diffuser ses révélations. David Carr, atteint d'un cancer au poumon à un stade avancé, sait-il qu'à l'issue de ce plateau exceptionnel, il tirera définitivement sa révérence ? Quelques minutes plus tard, il rejoint la salle de rédaction du New York Times, où il s'effondre peu avant 21 heures.

Ces derniers instants sont à l'image de ce journaliste de légende au parcours chaotique qui, jusqu'au bout, aura donné le meilleur de lui-même. Une mort qui met un terme à plusieurs vies. « Voilà ce que je méritais : l'hépatite C, la prison, le VIH, un banc dans un jardin public glacé et une mort pourrie et précoce. Voilà ce que j'ai eu : l'intelligence, une jolie femme, un trio d'enfants adorables et un boulot qui impressionne », résume-t-il dans son livre, The Night of The Gun (2008, non traduit), dans lequel il raconte sa descente aux enfers et les ressorts de sa rédemption, qui en feront « l'un des journalistes les plus doués à avoir travaillé au New York Times », selon les mots d'Arthur Sulzberger Jr, propriétaire du prestigieux quotidien.

Son travail exemplaire au sein du service média du plus prestigieux quotidien américain vient d'ailleurs d'être honoré : fin avril, David Carr fut finaliste, à titre posthume, du prix Pulitzer dans la catégorie « Commentary ». Nul doute qu'il en aurait été le premier surpris. En 2010, alors que le journaliste était au sommet de sa carrière, il n'arrivait toujours pas à comprendre comment il en était arrivé là : « J'ai toujours cru que c'était un hasard de me retrouver au Times. Je n'étais pas destiné à devenir le meilleur "Timesman", mais je ne voulais pas merder », explique-t-il dans Page One (A la Une du New York Times, 2011), le film qui l'a fait connaître d'un plus large public.

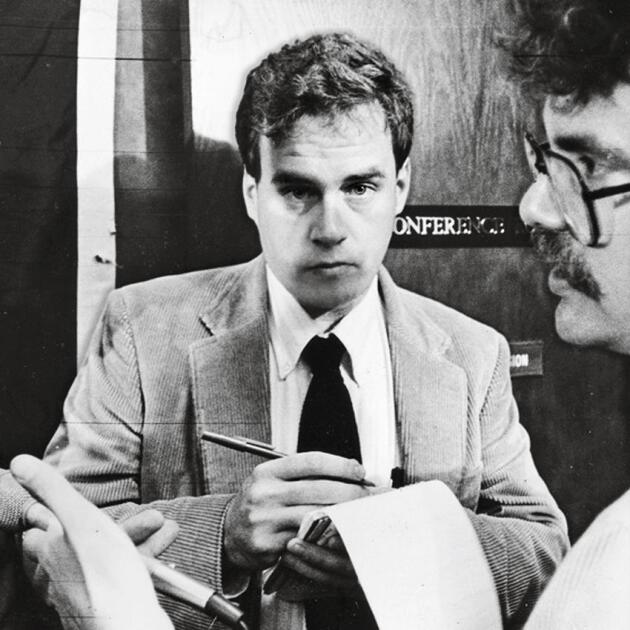

Dans ce documentaire d'Andrew Rossi, dont il est l'un des protagonistes, on voit cet enquêteur hors pair réaliser l'une de ses investigations les plus célèbres. Après trois mois de travail acharné, il fait tomber Randy Michaels, le patron du groupe de presse Tribune, pour une affaire de harcèlement sexuel et des méthodes de gestion qui ont dilapidé l'héritage intellectuel de titres prestigieux comme le Los Angeles Times ou le Chicago Tribune. « Cet article a changé le destin de cette entreprise, c'était vraiment un travail incroyable », se souvient Bruce Headlam, son chef de service.

Cette pugnacité et cette détermination qui avaient fait de lui « l'un des meilleurs journalistes de sa génération », selon Dean Baquet, l'actuel directeur du New York Times, David Carr n'avait pas hésité à les utiliser pour enquêter sur ses propres errements. Pour cela, il lui a fallu recoller les morceaux de sa vie dissolue, surmonter l'amnésie causée par la drogue, oser regarder son passé en face pour pouvoir affronter son futur. « Le matin, pour un camé, consiste à se réveiller dans une pièce où tout le met en cause : une bouteille renversée, le téléphone cassé, la luminosité de midi qui déchire l'obscurité et qui signifie qu'une nouvelle journée a commencé sans vous », écrit-il.

Contrairement aux apparences, The Night of The Gun n'est pas un livre de Mémoires : c'est un reportage dont l'auteur est lui-même le sujet. Pour remonter le fil de sa déchéance, il travaille pendant trois ans, accumule plus de 60 témoignages, décrit avec une précision d'entomologiste les rouages du trafic de drogue, raconte par le menu le quotidien d'un drogué, la façon dont le crack a consumé son existence, ses amours et sa paternité.

Ce destin torturé prend ses racines dans la banlieue ouest de Minneapolis (Minnesota), au milieu de six frères et soeurs. La mère est institutrice. Le père, tailleur, a des problèmes d'alcool qu'il finira par surmonter pour diriger ensuite des programmes de désintoxication. Mais à aucun moment David Carr ne s'appuiera sur ce contexte familial pour expliquer, et encore moins justifier, sa propre addiction.

A la sortie du lycée, le jeune Carr se cherche. Après un voyage initiatique dans l'Ouest américain, il intègre l'université du Minnesota, où il décroche un diplôme de journalisme et de psychologie. Entre-temps, il enchaîne les petits boulots, jusqu'à ce job de serveur dans un restaurant chic de Minneapolis. Un jour, un dealer débarque dans l'établissement et étale son argent en commandant une bouteille de Dom Pérignon. Flairant le client potentiel, il tend à Carr un paquet de cigarettes et lui dit d'aller l'ouvrir aux toilettes. A l'intérieur, une dose de coke. « Face à cette nouvelle opportunité, mes endorphines firent un bond proustien », raconte-t-il. Le début des ennuis.

Embauché dans les années 1980 au Twin Cities Reader, un hebdomadaire local, il enchaîne les reportages entre deux prises de crack. Il finira par se faire licencier du journal en raison de ses absences répétées. Mais pendant toutes ses années de défonce, il ne cessera jamais de travailler comme journaliste.

« Dur, indulgent, accessible »

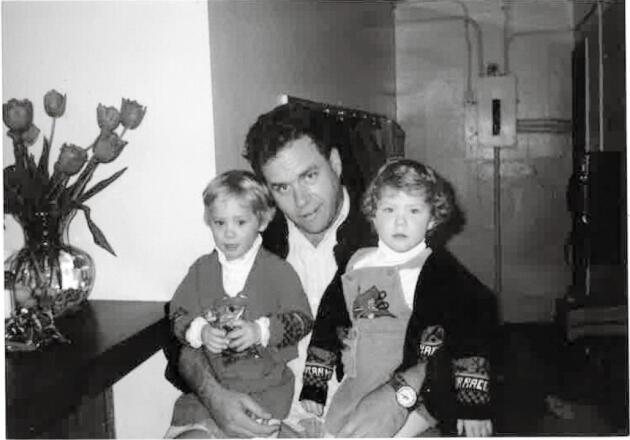

La descente aux enfers atteint son paroxysme un soir où, en manque, il met ses deux jumelles à l'arrière de sa Chevrolet Nova pour aller acheter sa dose chez son dealer. C'est à ce moment qu'il prend conscience qu'il doit mettre ses deux filles à l'abri de la menace qu'il représente pour elles. Se raccrochant à la foi et à ce qu'il lui reste de dignité, il entame une cure de désintoxication. Commence alors une seconde vie au Washington City Paper, dont il sera rédacteur en chef de 1995 à 2000.

« Il était le rédacteur en chef que tout jeune reporter aurait voulu rencontrer : aussi dur qu'il pouvait être indulgent et accessible », se souvient Jelani Cobb, qui travaillait avec lui à l'époque avant de rejoindre le New Yorker et se souvient de son immense tolérance, de son ouverture d'esprit et de sa volonté de favoriser la diversité au sein de la rédaction. « A la lecture de son livre, on a l'impression que sa réticence à juger les autres était le fruit d'une compréhension durement gagnée de la faillibilité humaine, à commencer par la sienne », explique le journaliste.

Mais c'est dans la presse magazine - The Atlantic Monthly, puis au New York Magazine - qu'il commence à se faire un nom. Ayant sorti plusieurs scoops avant le New York Times, il finit par s'y faire embaucher comme spécialiste média en 2002. Un don du ciel auquel il aura toujours un peu de mal à croire. Le Times, lui, n'aura jamais l'impression de s'être trompé. Lors de la sortie de son livre, un énorme succès aux Etats-Unis, alors qu'il tente de se justifier auprès du directeur de la rédaction, Bill Keller, celui-ci lui répond : « Tu sais quoi ? On n'engage pas les bonnes soeurs ici. Nous n'avons aucun problème avec ton livre. »

La consécration intervient en 2007, quand Bruce Headlam, le chef du service média, lui confie une chronique hebdomadaire, The Media Equation, dans laquelle David Carr montrera toute l'étendue de son talent. « David avait un sens psychologique incroyable. Il était aussi bon pour capter la rationalité de l'actualité que pour saisir les ambitions ou les frustrations de ses acteurs. Cette façon de les cerner lui donnait une vision plus aiguë de la réalité du monde », explique Bruce Headlam.

Cette réalité, il s'évertuait à la décrire avec la plus grande rigueur, parfois avec férocité, tout en n'hésitant pas à aller à contre-courant de l'opinion dominante. Ainsi, lors de l'ouragan Katrina en 2005, alors que les rumeurs de viols d'enfants et de pillages de la part d'une partie de la population noire de La Nouvelle-Orléans se propagent dans les médias, relayées par les autorités, David Carr prend le contre-pied de ses confrères. « Il y avait une forme d'hystérie collective. Pour les gens qui vivaient déjà ce drame, entendre ces accusations était profondément raciste, se souvient Bruce Headlam. Il a été le premier à dire : "Regardons les rapports de police, il n'y a aucune preuve d'exactions. Pourquoi devons-nous exagérer une réalité déjà insoutenable ?" C'est l'un des articles dont je suis le plus fier. » La particularité de sa chronique tenait dans ce mélange d'argumentation ciselée et de critique sans concession du monde des médias.

Il lui arrivait aussi de s'autoflageller. Ainsi, il y a quelques mois, lorsque les accusations de viols se multiplient contre l'acteur Bill Cosby, au lieu d'en rajouter, il fait son autocritique, avouant que, comme les autres, il n'a rien vu venir. Pour sa dernière chronique, alors que tout le monde encense Jon Stewart, qui vient d'annoncer son départ du « Daily Show », une émission satirique très populaire de la chaîne Comedy Central, il n'hésite pas à affirmer que le concept commençait à battre de l'aile, mais sans acrimonie, toujours de façon argumentée.

Néanmoins, David Carr avait aussi ses têtes de turc. Sa cible favorite : Ruppert Murdoch, le très conservateur magnat de la presse, dont il qualifiait l'empire de presse de « gros magma des médias de 40 milliards de dollars ». Il l'avait notamment épinglé lors du scandale des écoutes illégales ayant conduit Murdoch à fermer le tabloïd britannique News of the World, pointant que le patron « s'était excusé sur tout, mais n'avait assumé ses responsabilités sur rien ». Cette inimitié trouva son apogée après le rachat, en 2007, du Wall Street Journal par Murdoch. Deux ans plus tard, Carr écrivait : « Le journal ne se distingue plus par ses grandes enquêtes sur les dessous du business américain [...] mais a opté pour un modèle généraliste avec un intérêt particulier pour la politique et les photos racoleuses. »

Alors que tout le monde prédit la disparition de la presse traditionnelle, David Carr s'en fera le plus ardent défenseur, tout en étant conscient que celle-ci devait changer pour survivre. « C'était un poète du journalisme dans le sens où il avait compris comment relier notre passé à notre présent. Il vénérait le reportage à l'ancienne et cependant, il parlait de l'époque actuelle comme d'un âge d'or pour les journalistes », souligne David Leonhardt, l'un de ses collègues du Times.

« Mon sac à dos contient une puissance de feu journalistique supérieure à celle de toutes les salles de rédaction que j'ai traversées pendant quarante ans. Je peux faire des enregistrements numériques, vérifier en temps réel si quelqu'un dit la vérité, filmer avec ma caméra et envoyer les images instantanément », s'enthousiasmait David Carr en 2011, lors d'une interview à la radio NPR avec cette voix cassée, si reconnaissable, témoin de ses excès passés. Cette passion pour son métier, il avait décidé de la partager et de la transmettre aux étudiants en journalisme à la Boston University auxquels il prodiguait conseils et encouragements. « Les outils du journalisme sont entre vos mains et tout le monde se fout éperdument de votre CV. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec vos propres petits doigts », assénait-il.

Quelques semaines après la disparition de David Carr (lire son portrait le jour de sa mort dans le New York Times), Bruce Headlam avoue qu'il ne savait pas qu'il était malade : « Il n'éprouvait pas le besoin de s'épancher. Son livre, il l'avait écrit en partie parce qu'il avait besoin d'argent pour payer l'université à ses filles. Mais il n'était pas du genre à ressasser le passé : David était quelqu'un qui regardait résolument devant lui. » D'une certaine façon, David Carr était à l'image de cette Amérique pleine de contradictions, capable de se réinventer sans cesse, faisant de la rédemption une valeur cardinale.

Lors de sa messe d'enterrement, tout le Gotha des médias était présent : sa « famille » du New York Times, bien sûr, mais aussi David Remnick, le rédacteur en chef du New Yorker, Carl Bernstein, qui avait couvert avec Bob Woodward le scandale du Watergate, en passant par le patron de Time Warner, Jeffrey Bewkes, ou encore l'humoriste Stephen Colbert. « Il ne me serait jamais venu à l'esprit que nous nous disions adieu dans cette église », a dit son frère lors de l'hommage qu'il lui a rendu : c'est à Saint-Ignace-de-Loyola, dans l'Upper East Side, qu'eurent lieu les funérailles de Jacky Kennedy, d'Oscar de la Renta ou encore celles du gouverneur Mario Cuomo. Qui aurait cru en effet que ce « voyou sniffeur de coke et violent », comme se décrivait dans la première partie de sa vie David Carr, soit ainsi célébré le jour de sa mort ?