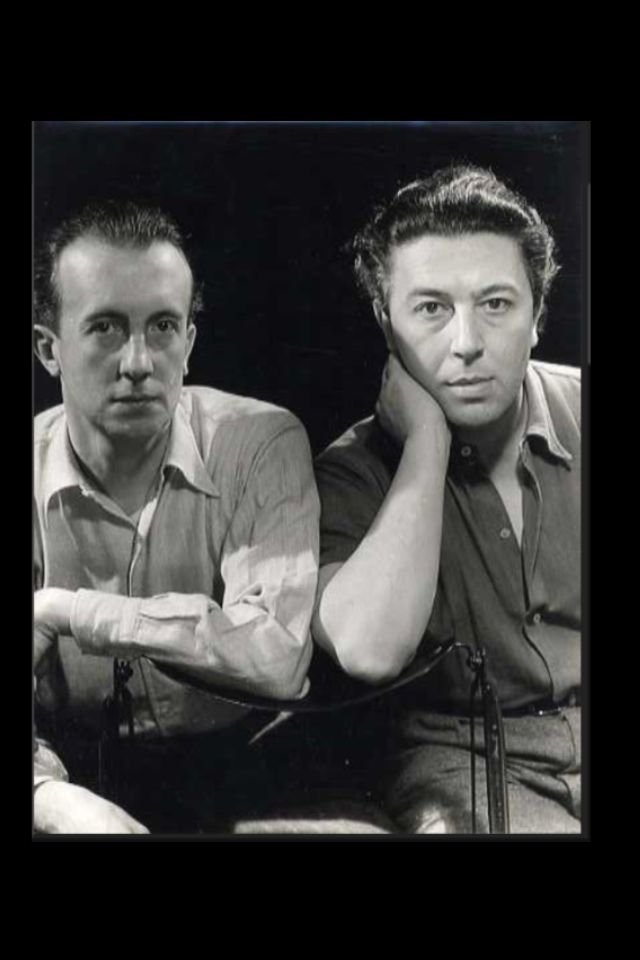

La guerre et les conflits internationaux eurent raison d’une amitié qui fut pourtant vive pendant une quinzaine d’années entre Paul Eluard et André Breton.

Les archives s’ouvrent, les familles sont intelligentes, les documents apparaissent, venus ici essentiellement, pour la Correspondance entre les deux écrivains, du fonds de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, place du Panthéon, à Paris, lieu cher à l’amateur de femmes oraculaires.

Ces deux-là furent frères, avant que choisir qui Trotski, qui Staline, et de s’opposer sur le sens même de la révolution à mener.

Toutes les lettres, adressées entre 1919 et 1938, ne sont pas là, certaines ont été perdues, mais l’ensemble révélé aujourd’hui au grand public par Etienne-Alain Hubert est d’importance, pour comprendre la constitution de l’aventure surréaliste, mais surtout pour mieux connaître deux protagonistes majeurs intimement, loin des images faciles et « ragots » les plus communs.

L’impérial Breton savait aussi dire ses doutes et son besoin d’amitié, il n’en est que plus grand.

Le 7 mars 1930, André Breton, qui est tombé sous le charme d’une jeune fille blonde, danseuse au Moulin-Rouge, écrit à son « cher petit Paul » : « Il est tard et je me trouve seul. Ce soir et dans la vie. Où tout cela va-t-il, autant ne pas y songer. Mais à coup sûr à sa fin, qui est la mienne. Non qu’il me tarde de mourir, je me découvre de temps à autre – et ceci dans des temps très courts – le grand appétit des choses qui sont plutôt dans la vie ou plutôt non : il n’y en a plus qu’une, je n’aime plus la poésie, je n’aime plus la Révolution, je n’aime plus que l’amour. Je n’ai peut-être jamais rien aimé que l’amour. Et sans doute n’ai-je jamais aimé un être qu’en fonction de l’amour dont je le croyais capable. Par exemple toi. (…) Quand on songe que nous ouvrons encore des livres, tu m’avoueras que nous sommes des gens curieux. Nous aurons un peu mieux valu que toute cette mascarade, en somme.»

Et : « J’ai peine à m’y reconnaître, je ne comprends rien à cette chance perpétuelle, immédiatement suivie de malchance. (…) Elle me trouble, j’ai beau me dire que c’est parce qu’elle a vingt ans et qu’elle n’a sûrement jamais aimé, je ne puis mettre un souvenir à sa place. Elle est unique dans le présent, à coup sûr. »

Paul Eluard a très fréquemment des tourments physiques, André Breton s’inquiète de son manque récurrent d’argent (payer le gaz du 42, rue Fontaine), mais il y a l’urgence des revues à créer (La Révolution surréaliste, Le Surréalisme au service de la Révolution…), les groupes à constituer, les rumeurs néfastes à contrer, la beauté convulsive à défendre, les femmes à aimer, follement, et le magico-circonstanciel à chercher.

Farandole étourdissante de noms – tenez-vous bien à votre chaise – qui font la gloire d’une histoire, littéraire, humaine, amicale et complexe : Jean Paulhan, Louis Aragon, Pierre Reverdy, Georges Braque, Pablo Picasso, Salvador Dali, Max Ernst, Jean Arp, Tristan Tzara, Jacques Vaché, Jacques Rivière, Guillaume Apollinaire, Francis Picabia, Philippe Soupault, Pierre Drieu la Rochelle, Clément Pansaers, Marcel Duchamp, Jacques Rigaut, Robert Desnos, René Crevel, Antonin Artaud, André Masson, Yves Tanguy…

Dire les grands et petits faits, ne pas hiérarchiser.

André Breton, le 10 décembre 1919 : « Excusez-moi, j’ai très froid aux mains. »

Le 1er septembre 1920 : « J’écris n’importe quoi pour écrire. Je ne prends plus de précautions. Tâchez de m’écrire une lettre dans ce style, en parlant de votre vie. »

Le 9 janvier 1920 : « Comme la vérité sort de la bouche de ceux qui y pensent le moins, la poésie de M. Paul Eluard puise dans le trésor populaire sans être pour cela le refrain d’aucune chanson connue. Elle apparaît extrêmement dépouillée : Il n’y entre pas le moindre élément anecdotique. L’étape de l’image pour l’image même est franchie. C’est enfin cette poésie de l’abstraction, jugée impossible jusque-là. M. Eluard tient compte du pouvoir que le mot possède, avant de signifier, d’assurer ou de compromettre la résonance du mot voisin. D’où, chez lui, une recherche à demi consciente des « mots-nuit », « mots-morts d’oreille », etc., ou mots qui, une fois prononcés, ne laissent pas trace d’idée et engendrent un plaisir pur. »

Septembre 1925 : « Naturellement pas de ceinture de chasteté. »

Des affaires éclatent – Miro et Ernst ont imaginé des décors pour les Ballets Russes de ce vendu de Diaghilev -, entraînant des désaccords, des accusations, des malentendus, mais la passion de l’amitié l’emporte encore pour le moment.

Paul Eluard, le 18 avril 1928 – il est alors très malade et réside dans une maison de santé: « Collectionnes-tu toujours les coupures sensationnelles ? Je t’en envoie quelques-unes pas mal. Il y en aurait de publiables. » Plus loin, ce qui m’amuse à présent que le vaste continent littéraire gît aux pieds des jeunes générations : « Paulhan, nous l’aurons. Il est classé maintenant. »

Breton découvre grâce à son ami l’œuvre de Novalis, qui ne le quittera plus.

« L’amour est le principe qui rend la magie possible. L’amour agit magiquement. » : cet aphorisme est-il de l’un, ou de l’autre ?

André Breton, le 2 août 1930 (à René Char et Paul Eluard) : « J’ai eu fort à lutter, ces jours derniers, contre les entreprises de Madame Valentine Hugo qui poussait l’indiscrétion jusqu’à venir la nuit m’attendre à ma porte pour m’emmener au bois en taxi. Elle disait simplement que j’étais sans doute trop orgueilleux pour me contenter d’une femme que je n’avais pas choisie mais elle ajoutait que, comme elle était encore plus orgueilleuse, elle avait décidé de me choisir, que ce fût oui non contre mon agrément. »

Réponse de Dali à une enquête sur les vampires (7 septembre 1931) : « Très souvent, la douleur d’autrui et spécialement les grandes catastrophes sont pour moi une source indéniable de plaisir et même d’excitation sexuelle. Je peux parvenir à des états d’opinion qui soient contre la douleur d’autrui, uniquement par déduction, en fonction de certaines idéologies et surtout de l’idée toute spéciale que je me fais de la justice. »

André Breton se confie, fanfaronne peut-être un peu, attirant de jolies femmes perdues.

Eclate l’affaire des « bonnes » du Mans : « Sont-elles belles ! Je regrette de ne pas les avoir rencontrées, un jour, dans une rue. » (4 février 1933)

Mais peu à peu, les positions politiques divergentes des deux complices vont ternir leur belle relation, Paul Eluard se rapprochant du parti communiste, seule organisation véritablement révolutionnaire à ses yeux.

Breton, le 13 octobre 1938 : « Rends-moi cette justice que durant des mois et des mois j’ai tout fait pour conjurer le mauvais sort qui guettait nos relations et pour réduire les divergences de plus en plus profondes qui s’établissaient entre nous. Je ne me suis résigné à la séparation que lorsque j’ai acquis la certitude que ce courant ne pouvait plus être remonté et que je me suis trouvé devant ce dilemme : ou bien m’éloigner de toi, ou bien devoir renoncer à m’exprimer sur ce qui constitue, avec le fascisme, la principale honte de ce temps. Je ne t’ai pas caché, lors de notre dernière rencontre, que la plupart de nos amis considéraient l’action que j’envisageais de ce côté comme absolument indispensable. Il y allait pour moi de la signification même du surréalisme et de ma vie. »

De la signification même du surréalisme et de ma vie.

André Breton – Paul Eluard, Correspondance 1919-1938, édition présentée et éditée par Etienne-Alain Hubert, Gallimard, 2019, 464 pages

Se procurer le volume de la correspondance André Breton – Paul Eluard