« Pourquoi échoue-t-on à voir le travail du temps ? Pourquoi est-on aveugle aux catastrophes en cours, dont les symptômes pourtant affleurent sous nos yeux ? »

Apprendre à voir demande une vie, et peut-être même d’entrer dans la zone flottante de l’outrevie.

Il faut traverser son propre « je », et se laisser regarder, désigner, interpeller, interpréter peut-être.

Voir entre saisissement et dessaisissement.

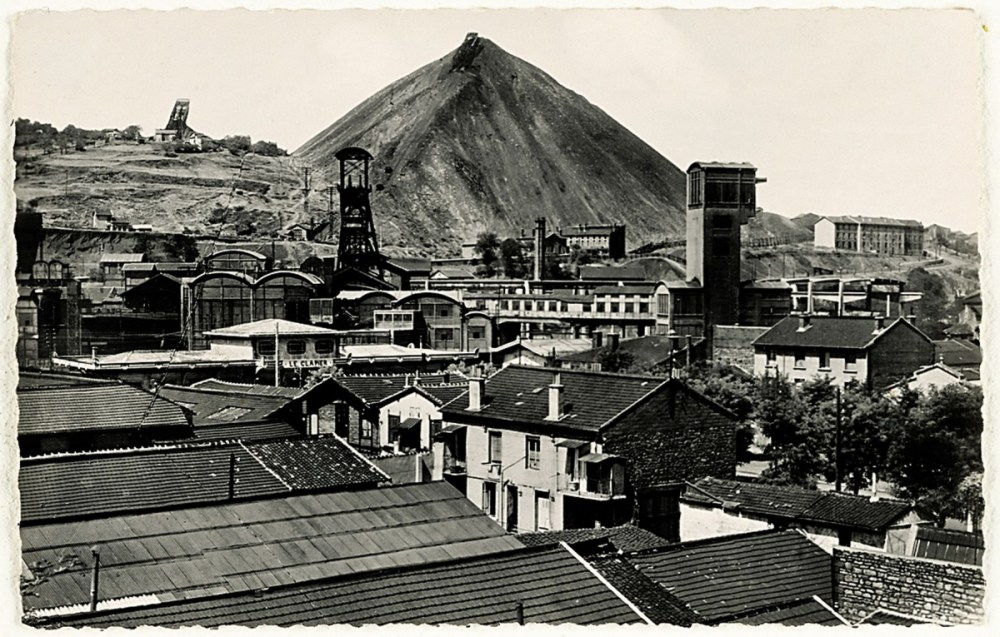

Dans un dialogue avec Philippe Roux, publié par les éditions Argol, Pour commencer encore, le philosophe et historien de l’art Georges Didi-Huberman accepte pour la première fois peut-être d’évoquer l’histoire de son regard, revenant sur son passé, notamment son enfance à Saint-Etienne, tirant à partir de cette ville populaire et au vaste passé industriel les fils de sa vie, « la tresse, plutôt ».

« Sans doute est-ce un sujet qui écrit, qui imagine, qui pense. Mais un sujet ce n’est justement qu’un je divisé, mis en pièce, épars, ouvert par tous les hors-je. C’est la division qui nous enfante, nous constitue, nous fait écrire, imaginer ou penser. C’est donc avec l’intrusion du dehors qu’il faut écrire ses propres expériences intérieures. »

Pour lire le temps, se lire, il faut monter, remonter, déplier, faire travailler l’archive, et la mettre en jeu, non en joue.

L’enfance est questionnée, mais non pour en circonscrire les quelques anecdotes marquantes, toujours narrativement re/composées, pour en observer les lignes directrices informant le présent, la sève toujours active.

« Qu’est-ce qui, depuis Saint-Etienne, m’a donné forme ? »

Il y a d’abord un ailleurs, la Pologne, symbolisée par le grand-père maternel ayant émigré pour travailler à la mine, et le père venu d’Afrique du Nord (Djerba) pour libérer la France en 1944, tous deux juifs de culture différente.

Comprendre l’univers de la mine avec les documentaristes chinois Wang Bing et Zhao Liang, éclairer le passé par l’aujourd’hui mis au travail.

Comprendre ce qui survit, malgré tout, et ce qui ne cesse de commencer encore – lectures précieuses de Beckett, et Walter Benjamin -, et entrer avec Ernst Bloch dans le vaste terrier de la ressouvenance.

Ne plus rien savoir, n’avoir jamais rien su, mais tout reconnaître des îles à la dérive de sa propre vie, telles des pyramides de bouts de chiffons retrouvés dans le vent.

Pensée du montage/démontage/remontage, pensée de la dialectique, de « la question interminable » (le maître Edmond Jabès).

Vaincre le silence, l’ouvrir, le trouer de mots, de fragments, de danses questionnantes, et non de plaintes.

Faire d’une phrase de Pierre Fédida un axiome : « Le deuil met le monde en mouvement. »

Ecrire et penser à partir du deuil, de la Shoah, de l’Allemagne impossible et si proche, de l’innommable, du crime interminable, de la persistance des impacts de balles sur les murs en ruine de notre mémoire.

« Il n’est évident pour personne, en effet, de se faire des armes, dans la vie, avec ses propres larmes. »

Entre hors-je et objeu (lé désir avec et par-delà le deuil), se jouer des alarmes sans en méconnaître la pesanteur, ni la puissance d’avertissement – portrait de Georges Didi-Huberman en enfant au toton, tournant interminablement les questions qui comptent, la catastrophe, la langue, la mémoire malgré tout, la douleur, la joie – comme au flamenco.

Portrait d’un père aimant passionnément la poésie, et la peinture, transmise par Asger Jorn.

D’un fils nettoyant les pinceaux de son père, le regardant créer des mondes, le recréer.

Les enfants migrent, comme les images, comme une tuile détachée emportée par les eaux du temps, comme la pensée découvrant la vérité dans l’altérité et le déplacement.

« En somme, on part pour ouvrir l’œil, pour ouvrir le deuil au vent des différences : pour briser le cercle. »

Pour commencer encore n’est pas un livre narcissique, mais une invitation à « passer, à passer encore », c’est-à-dire à penser ensemble, à franchir les frontières, à s’associer en associant, à entrer dans l’infinie relation des constellations, à s’exposer pour se désidentifier, à se mouvoir dans la dissemblance, à se rappeler qui l’on est dans le départ, le travail/jeu, l’hétérogène, les restes réinventés en cuisine nouvelle.

« J’ai l’impression que les racines viennent à moi en surgissant de-ci de-là, et en m’obligeant constamment à me demander pourquoi, vers quoi je vais par ici plutôt que par là-bas… Je ne vais donc pas aux racines (du passé), ce sont plutôt les racines qui surgissent sous mes pas afin de modifier radicalement mon chemin (vers le futur). »

La racine est un tourbillon, un vortex, l’« obstination d’une mémoire », à l’instar des très riches et nombreux documents accompagnant cette passionnante réflexion dialogique sur l’origine, le détour et l’unité.

Georges Didi-Huberman, Pour commencer encore, dialogue avec Philippe Roux, Argol éditions, 2019, 254 pages

Vous lire me fait « renaître » ces heures à l’écouter, comme élève libre, aux Hautes Études Sociales de Paris, ces heures de bonheur et qui m’ont fait comprendre que le passé peut être dans le futur ou la trace du futur dans le passé…

Écouter Didi-Huberman a changé mon regard…merci à vous

J’aimeAimé par 1 personne