« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. » (Victor Hugo, 1802-1805)

J’aime beaucoup le travail des éditions lausannoises Ides et Calendes, et ne connais rien aux Kouya de Côte d’Ivoire, peuple forestier oublié, à qui le chercheur Denis Ramseyer consacre un texte accompagné de nombreuses photographies.

Œuvrant activement à la préservation et valorisation du patrimoine ivoirien, Denis Ramseyer travaille depuis près d’un demi-siècle à la compréhension d’une ethnie peu nombreuse – un peu plus de vingt mille personnes – parlant une langue parmi les plus menacées de la planète.

Malchance d’un peuple vivant au cœur d’une zone de conflit ayant ravagé le pays en 2002-2003, puis en 2010-2011, et ayant subi la déforestation massive causée par la culture intensive du cacao, bouleversant rapidement les équilibres vivriers traditionnels.

« La forêt tropicale, écrit Denis Ramseyer, composée de milliers d’espèces assurant un équilibre écologique est révolue. Les plantations de tek, d’hévéa et d’autres espèces économiquement rentables, à croissance rapide, occuperont bientôt la plus grande partie du territoire ivoirien, sans que l’on puisse véritablement en connaître l’impact sur la faune et la flore indigènes, encore moins sur les conséquences socio-économiques des populations. »

L’implantation de missionnaires chrétiens amenant leur prêt-à-penser et le changement climatique ont en outre fragilisé un peu plus un mode de vie original.

Quelles sont les croyances des Kouya ? Comment gèrent-ils les conflits ? Quel est le véritable rôle du chef du village ? sont quelques-unes des questions ayant intéressé l’auteur de ce bel ouvrage à vocation scientifique, illustré de photographies documentant avec beaucoup d’empathie la cohésion d’une ethnie bien moins reconnue par la gent des ethnologues que les Baoulé, les Bété, les Sénoufo, les Dan ou les Wè.

Les têtes de chapitres disent bien l’ambition de cette étude : Le territoire et son environnement / L’organisation politique et juridique / Les activités économiques / La division sexuelle du travail et de l’éducation / Les liens de parenté et le mariage / L’habitat / Les rituels et les cérémonies / Entre médecine traditionnelle et médecine moderne / Approche ethnoarchéologique / Vers un changement de société.

Il n’est pas dans mon propos de me livrer à un commentaire savant d’une recherche ethnologique, mais de la présenter simplement aux curieux, étudiants, et amateurs d’autres modes de vie.

Le territoire : « Leur histoire, marquée par une longue itinérance, a probablement été un facteur déterminant de la sauvegarde de leur unité ethnique et linguistique. Ces nombreux contacts et déplacements auraient pu, par acculturation, profondément transformer leurs coutumes et modifier leur langue : c’est pourtant le contraire qui s’est produit. »

La justice : « La communauté est gouvernée par un chef de village nommé à vie. Ses fonctions sont à la fois juridiques, politiques et administratives. Son rôle principal est avant tout celui d’arbitre : il est chargé de faire régner l’ordre dans le village. C’est lui qui intervient chaque fois qu’il y a dispute, et qui rend la justice. » Un chef destituable si les habitants ne le trouvent pas à la hauteur. « Aucun signe extérieur ne permet de distinguer le chef de ses sujets. »

L’économie : « Le travail des champs est une affaire de famille. Il consiste tout d’abord à défricher un terrain qu’il faudra ensuite sans cesse entretenir pour éviter que le champ ne soit envahi de mauvaises herbes. Chaque parcelle est délimitée par des repères naturels : un grand arbre, un sentier, un rocher, un marigot… Chaque planteur possède plusieurs champs, lui permettant ainsi de diversifier ses cultures. On plante diverses espèces sur la même parcelle, avant tout pour la consommation familiale : riz, arachide, manioc, taro. La culture du maïs connaît un succès grandissant depuis les années 1970. On plante également la pomme de terre, mais en petite quantité. En milieu forestier, les activités traditionnelles de subsistance se rapprochent davantage de la cueillette que de l’agriculture telle qu’elle est perçue en Europe. Le Kouya n’apprend pas le métier de paysan : il apprend à planter et à récolter. On n’utilise d’ailleurs pas le mot « paysan », mais « planteur ». En pays kouya, tout le monde est planteur. »

La répartition du travail entre hommes et femmes : « Le travail était autrefois, pour l’homme, plus intensif car il devait chasser défendre son territoire, fabriquer lui-même les objets du quotidien. Avec la colonisation, l’homme s’est entièrement dédié à l’exploitation des cultures commerciales. Il a acheté les produits de première nécessité au marché et a abandonné l’artisanat. Aujourd’hui, il consacre au quotidien la moitié moins d’heures de travail que la femme », qui allume le feu le matin, fend le bois, va chercher l’eau, nourrit les enfants, fait la lessive, travaille la terre, vend les produits… Il faut que la femme soit en permanence occupée, dès l’âge de dix ou douze ans, la sexualité libre, vous comprenez…

Les liens de parenté : « Malgré la lutte menée depuis l’indépendance par le gouvernement pour la combattre, la polygamie est une coutume bien établie qui n’a toujours pas disparu au XXIe siècle. Posséder plusieurs femmes est un signe de richesse et de virilité. Le mari loge habituellement ses épouses dans la même maison. Il passera quelques jours avec l’une, puis quelques jours avec l’autre, à tour de rôle. Cette coutume se heurte fréquemment à des problèmes de jalousie. L’adultère est fréquent ; une femme délaissée ira trouver un amant. Si le délit est découvert, le mari exigera de l’amant des dédommagements sous forme d’amende qui se payera en pagnes, en cheptel ou en argent liquide. »

L’habitat : « La relation entre l’emplacement des maisons et les liens de parenté était étroite jusqu’à l’indépendance du pays. Les frères se regroupaient et mangeaient chaque soir ensemble, dans le même plat, construisaient leur concession côte à côte et venaient s’y installer avec femmes et enfants. La maison du fils était toujours proche de celle du père. Aujourd’hui, cette règle n’est plus vraiment respectée. La nouvelle génération choisit plus librement l’emplacement de sa demeure et ne suit plus systématiquement toutes les règles imposées par la communauté. »

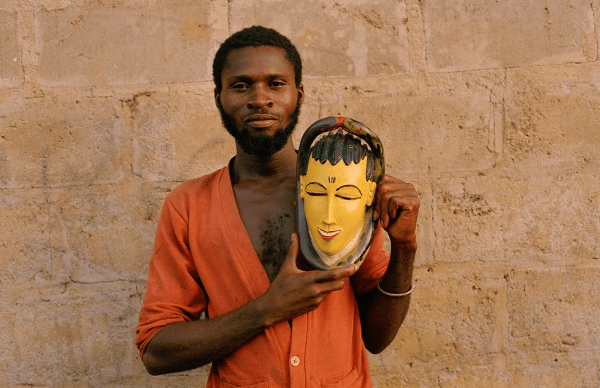

Les rituels : « Le masque est le messager qui communique avec les ancêtres. Il sert de trait d’union entre les aïeux et les villageois. C’est le génie de la forêt apprivoisé par les hommes qui le font venir au village, selon les besoins. Une fois la cérémonie terminée, le masque retourne en brousse. On demande au masque de faire tomber la pluie pour obtenir de bonnes récoltes, de protéger les habitants contre une épidémie, de favoriser la fécondité des femmes et bien d’autres vœux encore. Mais il est surtout le garant de l’ordre au sein de la communauté (Kamara 1992). »

La médecine : « Le peu de connaissance des Kouya, au XXIe siècle, du pouvoir des plantes pour se soigner s’explique par plusieurs raisons. Au moment de la colonisation, les religieux français menaçaient les indigènes qui pratiquaient la sorcellerie. Préparer des médicaments à base de feuilles bouillies ou de décoction de graines était considéré comme des actes de sorcellerie. Une autre explication est celle de la déforestation qui a entraîné la disparition d’un grand nombre d’essences végétales au pouvoir thérapeutique reconnu. Enfin, le prix élevé des médicaments livrés par les Occidentaux est interprété comme garantie de succès : plus le médicament est cher, plus il est efficace.»

Approche ethnoarchéologique : « En territoire kouya, les animaux domestiques circulent en stabulation libre entre les maisons d’habitations ; cochons, cabris et chiens dévorent les détritus jonchant les ruelles et les alentours des maisons, faisant disparaître ainsi les déchets abandonnés sur le sol. Lors de mes premiers séjours dans la région, les objets en matière plastique n’avaient pas encore envahi les villages ; fosses à détritus organiques ou dépotoirs se trouvaient parfois en périphérie du village, mais ne se voyaient guère. »

Vers un changement de société : « L’environnement du territoire kouya a radicalement changé. Les fromagers et autres grands arbres ont été systématiquement coupés et emportés par des milliers de camions fonçant à tombeau ouvert vers la capitale, transformant la forêt en vastes terrains d’arbustes et de broussailles. Il y a quarante ans, la terre produisait en abondance et permettait de nourrir sans problème l’ensemble de la population. Les pluies régulières alimentaient en permanence le puits. L’alternance échelonnée des récoltes et la variété des cultures nourrissaient toute l’année et sans difficulté l’ensemble de la population. Depuis le début du XXIe siècle, les récoltes sont insuffisantes. Le gibier a si fortement diminué que la viande manque. Les puits sont souvent à sec. »

On le voit par ces extraits, très courts, issus de chapitres bien plus amples, le travail de Denis Ramseyer est remarquable.

Epilogue : « Les pages qui précèdent ont montré les profondes transformations de la société kouya en l’espace de trois générations. Que deviendront les treize villages de cette petite communauté, à l’horizon 2050 ? »

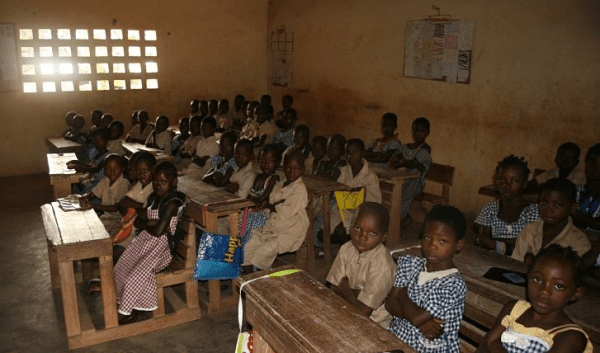

Quelques espoirs cependant : le rééquilibrage des rapports hommes-femmes, l’accès à l’éducation des filles, aujourd’hui égal à celui des garçons, une possibilité d’émancipation de tous par la hausse du niveau scolaire.

Denis Ramseyer, Les Kouya de Côte d’Ivoire, un peuple forestier oublié, Musée Barbier-Mueller/Editions Ides et Calendes, 2019 – 150 pages, 150 illustrations couleur