![Selon l'économiste Charles Wyplosz, l'introduction de la monnaie unique « dans les Etats périphériques, [elle] a déclenché une forte baisse des taux d’intérêt et des coûts du crédit, qui se sont rapprochés des niveaux allemands »](https://img.lemde.fr/2015/07/03/0/0/5184/3456/664/0/75/0/676e73a_904be05b0ea8457a834b8e187d335d6a-904be05b0ea8457a834b8e187d335d6a-0.jpg)

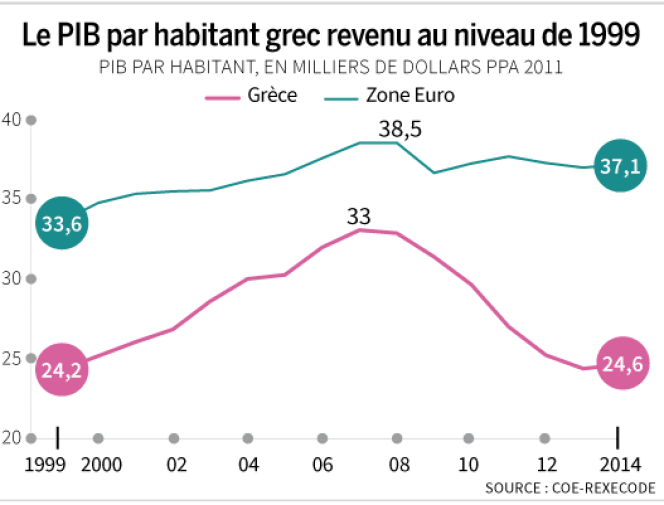

Aucune statistique ne peut restituer l’ampleur des sacrifices concédés par les Grecs depuis six ans. Certains chiffres aident néanmoins à la mesurer. En 1999, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Grèce, en parité de pouvoir d’achat, s’élevait ainsi à 24 429 dollars (22 020 euros), selon les calculs de l’institut de conjoncture Coe-Rexecode.

En 2007, il est monté jusqu’à 33 018 dollars (29 765 euros), avant de retomber à 24 564 dollars (22 145 euros) en 2014. « Cela signifie que depuis la crise, les Grecs ont reperdu toute la richesse qu’ils avaient gagnée depuis l’entrée dans l’euro », résume Charles-Henri Colombier, de Coe-Rexecode.

Sur la même période, le PIB par tête de la zone euro est passé de 33 562 dollars (30 257 euros) en 1999 à 37 141 dollars (33 483 euros) aujourd’hui, avec un pic à 38 483 dollars (34 693 euros) en 2007. Malgré la crise, les pays de l’union monétaire affichent donc en moyenne une richesse par tête supérieure à celle de 1999. Seule la Grèce fait figure d’exception, avec l’Italie. « Si l’on regarde froidement les chiffres, c’est un complet retour quinze ans en arrière », se désole Patrick Artus, économiste chez Natixis.

Une production en baisse de 20 %

Le constat est tout aussi alarmant si l’on se penche sur l’industrie hellène. Depuis 1999, la production industrielle, hors bâtiment, s’est contractée de 20 %, tandis que l’investissement en volume s’est effondré de 47 %. Le PIB, lui, est toujours inférieur de plus de 25 % à son niveau de 2009. Cet effondrement de l’économie grecque est-il le seul fruit des politiques de rigueur exigées à la Grèce depuis 2009 ? Ou s’agit-il d’un retour « progressif et ordonné à l’équilibre », comme l’a froidement diagnostiqué Jean-Claude Trichet, l’ancien président de la Banque centrale européenne, le 23 juin, sur BFM Business.

Pour comprendre de quoi il retourne, il convient de remonter à la création de l’euro. A son introduction, la monnaie unique a eu un impact très différent selon les pays membres. « Dans les Etats périphériques, elle a déclenché une forte baisse des taux d’intérêt et des coûts du crédit, qui se sont rapprochés des niveaux allemands », rappelle Charles Wyplosz, économiste à l’Institut des hautes études internationales de Genève. Une formidable opportunité. Qui s’est transformée en bombe à retardement lorsqu’elle n’a pas été utilisée à bon escient.

Baisse des coûts de l’emprunt

C’est ce qui s’est passé dans le cas grec. « La baisse des coûts d’emprunt a alimenté l’augmentation des dépenses publiques, tandis que la consommation a été soutenue par une hausse des salaires supérieure à celle des gains de productivité », ajoute M. Wyplosz.

Quand la crise a frappé, Athènes s’est donc retrouvée dans une situation particulièrement délicate. Non seulement son économie était structurellement affaiblie, mais en plus, ses importants déficits public et extérieur (15 % du PIB), la laissaient sans munition pour faire face à la crise.

Un cocktail que les politiques de rigueur demandées par la « troïka » (Fonds monétaire international, Banque centrale européenne et Commission), mal calibrées, a rendu explosif. « La récession qu’a traversée la Grèce est l’une des plus violente enregistrée depuis le XIXe siècle, et l’ampleur de l’assainissement budgétaire opéré depuis est sans précédent », explique Nina Delhomme, économiste au Crédit agricole. Le déficit public est ainsi passé de 15,2 % à 2,7 % du PIB en cinq ans seulement. Le déficit extérieur a été effacé. Et les salaires ont chuté de 20 % à 30 %.

Douloureux sacrifices

Malgré ces douloureux sacrifices, les exportations n’ont pourtant pas rebondi comme espéré, contrairement à ce que l’on a observé en Espagne ou en Irlande. Motif : les entreprises grecques tournées vers l’export sont à la fois trop petites et trop peu nombreuses. Mais surtout, les réformes de la « troïka » n’ont pas traité certains des maux-clés dont souffre l’économie grecque. En particulier la question des rentes maintenant des prix trop élevés dans certains secteurs, la corruption endémique, les défaillances de l’administration…

C’est là que l’exemple grec diffère de celui de l’Espagne. Comme Athènes, Madrid est tombé dans le piège des taux d’intérêt trop bas : ils ont alimenté une monstrueuse bulle immobilière, qui a explosé avec la crise de 2007. « Mais ils ont aussi permis d’accumuler du capital productif, c’est-à-dire de renforcer l’industrie, explique M. Artus. Voilà pourquoi le pays s’en sort aujourd’hui mieux ».

Dans le cas de la Grèce, qui faut-il blâmer ? Les gouvernements grecs successifs, d’abord, qui n’ont rien fait pour lutter contre le népotisme, l’économie noire, la déliquescence de l’industrie. Les institutions de la zone euro, aussi. L’impact de l’entrée dans la monnaie unique sur les pays périphériques était déjà identifié en 1999. Mais rien a été fait pour les aider à éviter le piège du crédit à bas coût. « Tout le monde s’est voilé la face, confesse une source européenne. Pire, la flambée de l’immobilier espagnole était vantée comme un succès, alors qu’elle reposait sur un château de sable ! »

Selon les économistes, il faudra au bas mot une décennie pour que le pays retrouve son niveau de vie de 2007. Que les mesures d’austérité se poursuivent ou non, que le gouvernement d’Alexis Tspiras reste au pouvoir ou non, les prochaines années seront extrêmement douloureuses pour les Grecs.

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu