Ambre Chalumeau : « Je me demande sans cesse si je suis légitime. J’ai le complexe de l’imposteur »

Une équipe d’archivistes et d’historiens français a réuni le catalogue de l’une des plus grosses collections d’art jamais pillées dans l’histoire, celle du numéro deux d’Adolf Hitler : Hermann Göring.

Il est le seul dirigeant nazi de souche aristocratique. Esthète, mondain, jouisseur, l’ancien pilote de chasse se rêve en « homme de la Renaissance » et nourrit un appétit insatiable pour les œuvres d’art. Hermann Göring est un collectionneur de vanités : ce Reichsmarschall dodu possède quatre trains spéciaux dont l’un est doté d’une boulangerie ; plusieurs yachts ; une villa à Berlin ; une maison dans l’Obersalzberg ; le château de Veldenstein à Neuhaus ; sept pavillons de chasse en Poméranie et enfin un « château » à Carinhall dans l’Etat du Brandebourg. Dans le nord de l’Allemagne, sur les bords du Grossdöllnsee, il a fait construire ce palais à la hauteur de sa démesure, lieu idéal pour recevoir les invités de marque du IIIe Reich. A la demande de Hitler qui déteste les mondanités, Göring convie les ambassadeurs et leur expose ses trophées de chasse ou les œuvres d’art prises lors de conquêtes. « Les premières entrées de pièces mentionnées dans le catalogue datent d’avril 1933, explique Isabelle Richefort, adjointe au directeur des Archives diplomatiques. Deux peintures achetées à Rome : un buste de Vénus de Jacopo de’ Barbari et “Diane et Callisto” de Rottenhammer. »

A lire aussi: Trésor nazi Le mystérieux monsieur Gurlitt

En 1935, pour les 42 ans de son ami, Hitler lui offre un portrait de Bismarck peint par Lenbach. Au cours de cette année, Göring annoncera lui-même au congrès du parti nazi les lois dites de Nuremberg sur la mise au ban de la société des Allemands d’origine juive. L’année suivante, l’homme qui bâtit désormais la puissance économique du Reich avec un grand consortium industriel recevra comme cadeau d’anniversaire une aquarelle de la main de l’artiste raté devenu dictateur. Après la proclamation de la loi sur les arts dits « dégénérés », de nombreuses œuvres saisies finissent en son palais de Carinhall. L’invasion des Pays-Bas en mai 1940 permet à Göring de rafler la galerie d’un célèbre marchand d’art juif, Jacques Goudstikker. Rembrandt, Van Dyck, Cranach, Nicolas Poussin, Fragonard, Véronèse, Canaletto et Tintoret s’invitent sur les murs de son « château » de carton-pâte.

Déçu de ne pas avoir pu se servir dans les musées de Vienne ou de Varsovie, où le Führer a emporté les plus belles pièces pour sa collection personnelle, Göring désigne ensuite Paris comme terrain de chasse.

En France, les musées nationaux ne peuvent être pillés – contrairement à ceux des pays d’Europe de l’Est –, mais les collections privées, lorsqu’elles appartiennent à des familles juives, sont déclarées illégales par décret. Celles des familles Rosenberg (le grand-père de la journaliste Anne Sinclair), David-Weill ou du baron Edmond de Rothschild suffisent à nourrir l’appétit de Göring. Le musée du Jeu de Paume à Paris se transforme en centre de tri. Les sbires du Reichsmarschall lui présentent les œuvres « disponibles ». « Il s’y rend au moins vingt fois pendant l’Occupation uniquement pour examiner le butin qu’on a préparé pour lui », raconte l’historien Jean-Marc Dreyfus, auteur du texte qui accompagne « Le catalogue Göring » paru chez Flammarion. Transportées par camion, les œuvres voyagent dans l’un de ses trains personnels vers le nord de l’Allemagne.

A lire aussi: Découverte d'un "train d'or nazi" Les chasseurs de trésor affluent dans la région

Conservatrice au musée du Jeu de Paume, dans les jardins des Tuileries, Rose Valland voit brûler des tableaux « dégénérés », puis filer sous ses yeux les Monet, Renoir et Cézanne de la collection de Paul Rosenberg, ou encore les Rembrandt, Vélasquez et Goya de la famille Rothschild. En secret, elle informe par notes clandestines Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux, qui est alors en contact avec des réseaux de Résistance. Elle dresse la liste des œuvres spoliées et indique l’identité des hommes de Göring : Bruno Lohse, cheville ouvrière du système de pillage, ou le célèbre marchand d’art Walter Hofer, responsable de la collection Göring. La dernière et 1 376e œuvre inscrite au catalogue, un « Portrait d’un bourgmestre » de Gerard Terborch, arrive en avril 1944 à Carinhall. Dès la Libération, Rose Valland se lance dans une traque qui l’occupera toute sa vie. « La Commission de récupération artistique créée par décret le 24 novembre 1944 traduit la volonté immédiate, dans le chaos de l’époque, d’identifier et de restituer les objets d’arts spoliés », explique Jean-Marc Dreyfus. La mission de cette commission consiste à retrouver les quelque 100 000 œuvres pillées en France. Dans l’Europe entière, c’est 1,5 million.

Fin 1944, Göring est toujours à Carinhall et nourrit encore le projet d’y bâtir son musée. « C’est très tardivement, en février 1945, qu’il fait évacuer ses collections », explique Dreyfus. Plusieurs trains remplis filent alors vers le sud pendant que sa femme, Emmy, bouleversée par ce départ forcé, distribue à ses domestiques les bijoux, volés, en partie, à la famille Rothschild. Les grandes sculptures sont noyées dans le lac. L’une, empruntée au jardin des Tuileries, sera repêchée quarante-cinq ans plus tard, après la chute du mur de Berlin… Göring fait dynamiter son château et part direction le sud pour assister au dernier anniversaire du Führer.

Arrivés à Berchtesgaden, dernier fief des nazis, les Américains mettent à leur tour la main sur les œuvres de Göring stockées dans un bunker. Tous les wagons partis de Carinhall ne sont pas parvenus à destination : beaucoup ont été pillés par les membres de la Gestapo chargés de surveiller le butin. Dans les piles de documents, on trouve un livre de comptes d’épicier annoté d’une écriture étrange. « Les Américains ne l’ont pas identifiée. », rapporte Dreyfus. Nommée chef de la mission de récupération artistique en Allemagne, Rose Valland passe la frontière habillée d’un uniforme de capitaine de l’armée française. D’abord Berchtesgaden où, en mai 1945, Walter Hofer gagne la confiance des Américains en triant pour eux les œuvres qu’il a lui-même sélectionnées pour Göring ! A Munich, Rose Valland identifie dans le Collecting Point les pièces de la collection Göring et envoie un courrier aux Américains pour leur signaler que la moitié provient de France. Le premier train partira pour la France en septembre 1945. Elle retrouve puis interroge, de manière parfois musclée, les anciens habitués du Jeu de Paume : Bruno Lohse et Walter Hofer. Elle convoque ce dernier dans un dépôt et lui fait passer en revue les tableaux en lui demandant lesquels ont été achetés pour le maréchal du Reich. Bruno Lohse écope de deux ans de prison, puis il retrouvera sa vie confortable de marchand d’art à Munich, où il meurt en 2007, laissant derrière lui quelques œuvres pillées dans un coffre-fort. Walter Hofer est condamné à dix ans de prison par un tribunal français. Absent au procès, il restera à Munich pour mener, lui aussi, sa vie sans jamais être inquiété.

Après la création de la RFA, en 1949, le catalogue Göring est transféré avec une tonne d’archives aux Allemands. Une copie sommaire sera utilisée pour fonder les recherches des biens spoliés.

En 1950, parmi les plus de 100 000 objets pillés en France sous l’Occupation, 61 233 ont été retrouvés et 45 440 restitués. Parmi les 15 783 objets non réclamés, une commission composée de conservateurs sélectionne les deux mille plus belles œuvres qui seront conservées au Louvre dans la catégorie MNR, « Musées nationaux récupération ». Les autres seront vendues aux enchères par les Domaines.

En 1953, l’Etat français décide de tourner la page des spoliations et d’arrêter les recherches. Une décision prématurée au regard du nombre d’œuvres à restituer qui poussera, quarante-cinq ans plus tard, le président Chirac à reprendre le travail. « Rose Valland commence à gêner, les Musées nationaux ont d’autres choses à faire », résume Jean-Marc Dreyfus. Elle est alors nommée conservatrice des Musées nationaux. Une consécration qui couronne son action et enterre ses projets. Elle passe ses vacances en Europe de l’Est à sillonner les musées dans l’espoir de retrouver une toile. Ses Mémoires publiés sous le titre « Le front de l’art » recevront un succès d’estime. Après sa retraite en 1968, elle poursuit ses recherches et meurt en 1980 à Ris-Orangis, laissant quantité d’archives à la direction des Musées nationaux.

En 1991, Marie Hamon, responsable des archives des services français de la récupération artistique, décide de plonger le nez dans les 1 062 cartons de ce fonds, constitué, en grande partie, par Rose Valland. Elle y retrouve l’original du catalogue de Göring. Il porte la mention « prise de guerre » ! Ce document (parmi d’autres) servira à répertorier les œuvres non restituées lorsque, en 1996, les travaux reprennent. Les recherches conduites par la mission Matteoli permettront de redonner une trentaine d’œuvres sur les deux mille du MNR. « Le joueur de guitare » de Braque exposé à Beaubourg sera ainsi rendu aux héritiers du collectionneur Alphonse Kann, grand ami de l’écrivain Marcel Proust, qui n’avait récupéré qu’une petite partie de sa collection à sa mort, en 1948 en Angleterre. Soixante années plus tard, un de ses tableaux de Fernand Léger est retrouvé au musée de Minneapolis et restitué à ses ayants droit.

En 1999, la Commission d’indemnisation des victimes de spoliation est créée et continue encore aujourd’hui les recherches. En mars dernier, un Parisien découvrait sur Internet qu’une toile appartenant à sa famille et volée pendant la guerre était exposée au musée de Mulhouse…

A lire aussi: Spoliation d’œuvres d’art par les Nazis Maxima et Willem-Alexander vont restituer un tableau volé

Lorsqu’en 2013 Laurent Fabius confie à son nouveau directeur des Archives diplomatiques la mission de s’ouvrir au public, Richard Boidin lui suggère le projet d’un catalogue Göring. « Le ministre connaissait à peine l’existence de ce catalogue », raconte le diplomate. Pourtant, la maison des parents de Fabius, des antiquaires juifs, a été pillée pendant la guerre et leurs biens spoliés. « Nous en avons récupéré une partie », explique le ministre. L’épisode ne ravive pas pour autant de souvenirs d’enfance parce que, nous dit-il, « ce sujet-là n’était jamais abordé en famille ».

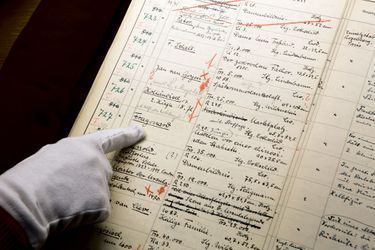

Richard Boidin rappelle son prédécesseur, Frédéric Baleine du Laurens, ancien ambassadeur en Argentine, pour venir chapeauter l’équipe qui reconstituera les archives de Rose Valland. Le gros du travail consistera (avec Isabelle Richefort et les conservateurs Anne Liskenne et Pascal Even) à déchiffrer le manuscrit, le fameux livre de comptes d’épicier, puis à le mettre en relation avec les plaques et photos empilées dans les cartons. Un travail méticuleux qui permettra de publier ce document, le plus complet et le plus exhaustif sur la collection d’art privée constituée en un temps record. Un document historique.

Les fins limiers de nos archives monstres

Une demi-douzaine de chercheurs évoluent dans les labyrinthes de documents originaux de notre histoire

En 1790, 7 kilomètres de rayonnages stockaient déjà ce qu’on appelle aujourd’hui encore les « Archives diplomatiques ». Réunies depuis cinq ans dans le site de La Courneuve, elles accueillent aujourd’hui 7 kilomètres d’armoires de classement par an. La plus ancienne pièce est un parchemin du XIIIe illisible. Remontant au XVIe siècle, les premiers courriers diplomatiques échangés entre la France et la Russie nous apprennent qu’à l’époque les lettres mettaient un mois pour parcourir la distance de Paris à Moscou. Sont conservées l’édition originale des « Mémoires » de Saint-Simon, des notes de Chateaubriand et la collection des ordres donnés par Napoléon à ses généraux sur les champs de bataille. L’original du traité de Versailles a en revanche disparu après le pillage des archives par les nazis en 1940. Récemment, une délégation de la présidence de Mauritanie a découvert des portraits de chefs de tribu tirés par les diplomates français au XIXe siècle. « Nous leur avons offert des copies, qui seront bientôt exposées là-bas », raconte Richard Boidin, directeur des Archives diplomatiques. Autre curiosité : des courriers adressés par le poète Rimbaud au consul de France à Alep pour se renseigner sur la qualité des ânes d’Abyssinie, qu’il voulait importer sur la péninsule arabique. La quasi-totalité des pièces sont consultables.

Après vingt-cinq ans, les documents tombent dans l’espace public, ceux concernant les personnes attendent cinquante ans, soixante-quinze ans s’ils ont fait l’objet d’un litige judiciaire. Il est malheureusement impossible de naviguer sur un serveur façon Google en insérant des mots-clés. « Cela coûterait des centaines de millions d’euros de numériser nos archives », confie Richard Boidin, qui décrit son trésor comme « la mémoire individuelle et collective de la France dans ses relations avec le monde ». Quelques pièces restent inaccessibles, comme le « rapport Heidegger » effectué au lendemain de la guerre par la police française quand elle exerçait son autorité dans la région du Bade-Wurtemberg. Les archives de la commission de la récupération artistique dites « Rose Valland » s’étendent sur moins de 200 mètres. On trouve aussi les réclamations des familles spoliées pendant la révolution russe, la Première Guerre mondiale et la guerre d’Indochine.