La campagne de vaccination contre la grippe, lancée en octobre, se termine le 31 janvier. L’an dernier, l’épidémie a contribué à une surmortalité hivernale record de 18 317 décès en France, selon un bilan de l’Institut national de veille sanitaire (INVS).

Comme en été, ce changement de saison pose des questions, pas si bêtes, auxquelles nous avons essayé de répondre. Premier épisode : les maladies et la mort en hiver.

Le froid rend-il malade ?

Pas vraiment

On dit souvent, à tort, qu’on a « attrapé froid » pour dire qu’on a un rhume, une angine… Même si chacun sait que le froid en soi n’est pas une maladie, les liens entre température faible et affections physiologiques ne sont pas si clairs.

« S’il est admis depuis longtemps que les maladies respiratoires augmentent en hiver, l’étiopathogénie [étude des causes et facteurs d’une maladie] n’est toujours pas complètement élucidée. Deux facteurs semblent expliquer en partie ce phénomène. D’une part, l’inhalation d’air froid entraîne un refroidissement de la muqueuse des voies respiratoires supérieures, ce qui tend à inhiber les mécanismes de lutte contre les infections », précise le ministère de la santé.

Si le froid altère le fonctionnement de notre système immunitaire, le virus, lui, bénéficie de plus de temps pour s’installer. Il profite en outre de l’abaissement de la température et de la luminosité, ce qui allonge son « espérance de vie ».

« D’autre part, la tendance à la concentration de la population dans des espaces confinés et peu ventilés augmente le risque d’infections croisées », ajoute encore le ministère. Les infections pulmonaires, en particulier, peuvent devenir des facteurs importants de surmortalité chez les personnes âgées et les petits, dont le corps résiste moins bien que les autres tranches d’âge.

D’ailleurs, en Islande, depuis une épidémie de tuberculose au début du XXe siècle, la tradition veut que les parents autorisent leurs enfants à rester dehors en hiver, leur évitant ainsi les espaces confinés.

On meurt plus en hiver ?

Malheureusement, oui

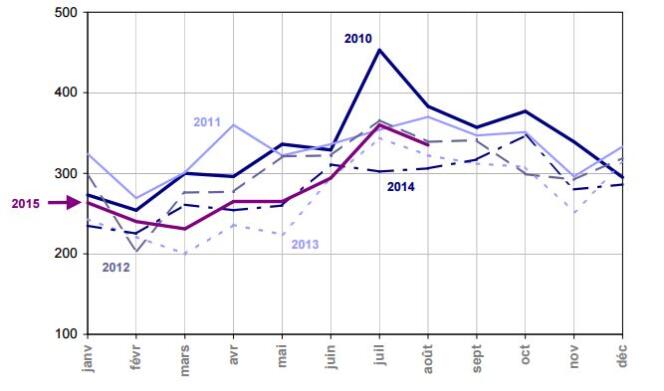

Selon les données compilées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sur les quarante dernières années, janvier est – de loin – le mois le plus « meurtrier » de l’année en France métropolitaine. Le nombre de décès enregistrés y est en moyenne supérieur de 15 % à la moyenne de l’année.

« De nombreuses études mettent en évidence l’existence d’une courbe en V entre la température et la mortalité avec une pente plus accentuée du côté des températures élevées que du côté froid. Cependant, en chiffre absolu, le froid est plus meurtrier que la chaleur. Des variations saisonnières avec un pic hivernal sont observées dans plusieurs pathologies, entre autres les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies respiratoires », explique le ministère de la santé.

Quand la température ambiante est suffisamment basse pour entraîner une diminution de la température du corps au-dessous de 37 °C, on observe une vasoconstriction (un resserrement des vaisseaux sanguins), qui s’accompagne d’une hypertension artérielle, d’une accélération du rythme cardiaque et d’une hyperviscosité sanguine. Résultat, une grande partie de la surmortalité hivernale est attribuable à des accidents vasculaires touchant le cerveau ou le cœur. La moitié de cette surmortalité est due à la thrombose coronaire, en d’autres termes un caillot bouchant l’une des artères irriguant le muscle du cœur (le myocarde).

Pour les personnes à la rue, c’est l’hypothermie (au-dessous de 35 °C) qui peut déclencher un arrêt cardio-circulatoire. Cependant, les décès par hypothermie sont peu nombreux en France.

Autre cause de décès en hiver, les intoxications au monoxyde de carbone, en raison d’appareils de chauffage défaillants ; selon le ministère, les intoxications oxycarbonées se produisent principalement de novembre à février (« période de chauffe »).

Les routes sont-elles plus dangereuses en hiver ?

Oui et non

Pour les piétons (qui représentent 14 % de la mortalité routière en 2013), la baisse de la luminosité renforce les dangers. « On constate en effet que les accidents de piétons survenant la nuit sont trois fois plus graves que ceux se produisant de jour », avance la Sécurité routière.

L’heure d’hiver accroît la période d’obscurité aux heures de pointe, heures auxquelles les usagers de la route sont les plus nombreux et les plus fatigués, et, partant, une suraccidentalité routière des piétons à l’aube (8 heures-10 heures) et au crépuscule (17 heures-21 heures).

Selon l’Observatoire interministériel de la sécurité routière (ONISR), le surrisque, lié au passage à l’heure d’hiver et à la faible luminosité qui caractérise la période de novembre à janvier, engendre une vingtaine de personnes tuées supplémentaires par mois. Ainsi, entre novembre 2012 et janvier 2013, 162 piétons sont morts, soit, en trois mois, 34,1 % de la mortalité routière « piétonne » annuelle.

Par contre, les accidents de la route mortels sont moins nombreux en hiver pour les automobilistes, alors qu’ils connaissent un pic en été.

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu