Mais où sont-ils passés ? Que sont-ils donc devenus ? Pourquoi ne les a-t-on pas entendus ? Telles sont les questions que se sont posées ceux que le débat suscité par les prises de positions de Michel Onfray sur les « migrants » a sidérés. Tous ceux qui furent consternés de voir une partie de l’intelligentsia française rallier les « crispations » de la société françaises au sujet des réfugiés. Mais encore davantage étonnés par le vide abyssal d’une gauche intellectuelle qui semblait à nouveau timorée, recluse ou silencieuse.

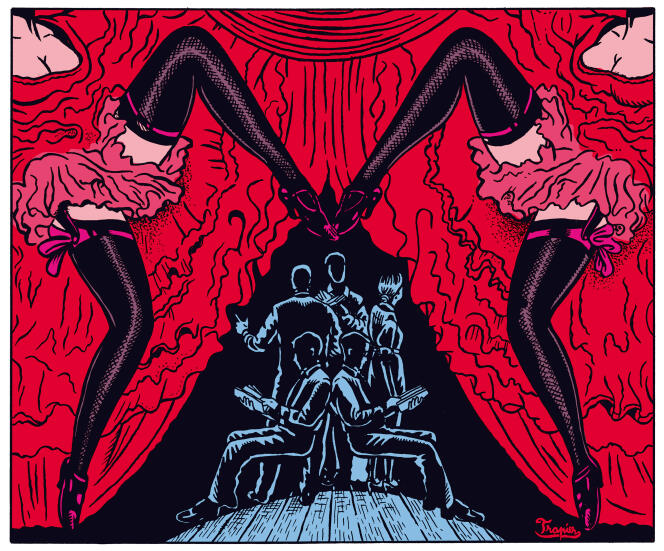

Réalité ou illusion ? Problème de focale et de perception. Bien sûr, il y a le miroir grossissant de la télévision et la réduction du débat public à des matchs de catch médiatiques (Le Monde, 20-21 septembre). D’ailleurs, le fait que le meeting de la mutualité du 20 octobre, intitulé « Peut-on encore débattre en France ? », initialement organisé en soutien à Michel Onfray, soit au final – et faute de participants (Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner ont notamment décliné) – amplement composé d’éditorialistes, marque ce signe des temps. Mais le malaise est patent.

Depuis l’effacement de la figure de « l’intellectuel prophétique » (universaliste et hugolien), la rareté de « l’intellectuel critique » (en guerre contre l’ordre établi), le déclin de « l’intellectuel spécifique » (qui intervient dans la cité à partir de ses domaines de recherches), sans compter les difficultés d’élaboration d’un « intellectuel collectif » percutant, c’est-à-dire une réelle mise en commun des savoirs engagés, la gauche intellectuelle semble à la peine.

Image d’Epinal

Sans oublier la question du charisme et de l’incarnation. Le souvenir de Pierre Bourdieu soutenant la grève des cheminots à la gare de Lyon, en décembre 1995, contre « la destruction d’une civilisation », est devenu une image d’Epinal, presque un chromo. D’où une certaine nostalgie qui a même gagné les milieux les plus radicaux.

Le miroir est cependant déformant. Il omet tout un pan d’un travail intellectuel foisonnant. Du côté des plus anciens, le républicanisme est encore bien présent (avec Régis Debray et sa revue Médium), tout comme l’idée de révolution (Alain Badiou) ou celle de « politique de civilisation » (Edgar Morin). La critique sociale est encore vive, avec notamment Etienne Balibar, qui théorise le concept de « l’égaliberté », Miguel Abensour, qui ravive le « nouvel esprit utopique », ou Jacques Rancière, qui poursuit sa réflexion esthétique et politique sur « le partage du sensible ».

Contrairement à une idée reçue, Marx n’est pas mort non plus. Ainsi, le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval syncrétisent les nouvelles interprétations du marxisme et pensent ces nouvelles luttes qui s’organisent autour des « communs » contre les nouvelles formes d’appropriation privée et étatique des biens publics, de l’informatique aux ressources naturelles, de la mutualisation de l’eau à la préservation des données personnelles (Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2014).

Parce que « la gauche ne peut pas mourir », écrit-il dans Le Monde diplomatique (septembre 2014), le philosophe Frédéric Lordon articule son analyse marxiste des crises du capitalisme financier à une « économie politique spinoziste » (Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 214 pages, 12 euros).

« histoire-monde »

Les collectifs bougent encore. Exemple parmi mille autres : au sein de leur association, Ars industrialis, Bernard Stiegler et Marc Crépon élaborent « une politique industrielle de l’esprit » afin de contrer ces techniques de contrôle qui, de la publicité à certains jeux vidéo, prennent le pouvoir sur nos désirs et sur nos vies. Esprit, Lignes, Vacarme, Regards, Mouvement et alii : les revues sont également nombreuses.

Les institutions n’abritent pas que la pensée conservatrice et ses ténors, loin de là. Au Collège de France, Patrick Boucheron défend une « histoire-monde » contre la prééminence du récit national et n’hésite pas à soutenir que « la recherche de l’identité est contraire à l’idée même d’histoire ». Depuis le Collège de France, toujours, Pierre Rosanvallon anime le site de « La vie des idées », sorte de « coopérative intellectuelle » qui recense ouvrages et débats internationaux, prolongée par « La République des idées », collection des éditions du Seuil qui publie aussi bien l’économiste Esther Duflo que le démographe Emmanuel Todd.

A l’École polytechnique, le philosophe Michaël Foessel – successeur d’Alain Finkielkraut à la chaire de philosophie – développe notamment sa « critique de la raison apocalyptique », loin du déclinisme dominant. A l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Luc Boltanski – qui travaille actuellement sur la nouvelle « classe patrimoniale » – s’est notamment illustré par un texte d’intervention contre « l’extension du domaine des droites » (Vers l’extrême, avec Arnaud Esquerre, Editions Dehors, 2014).

Pas mort

Côté succès populaire, impossible de ne pas mentionner les sociologues des beaux quartiers, Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, qui, partout en France, expliquent « pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres » à un peuple de gauche remonté contre le sarkozysme et déçu par le hollandisme. Ou bien encore à l’immense audience rencontrée par le livre de l’économiste Thomas Piketty sur les inégalités (Le Capital au XXIe siècle, Seuil, 2013). La jeune garde n’est pas en reste : Sandra Laugier, Fabienne Brugère, Frédéric Gros, Yves Citton, Bernard Aspe, Quentin Meillassoux et tant d’autres dont il faudrait avoir le temps de détailler les travaux. En un mot, l’intellectuel de gauche n’est pas mort.

Mais d’où vient l’impression de malaise, alors ? D’une méconnaissance de cette richesse trop peu sollicitée. D’une réticence et d’un manque de curiosité. Mais aussi parfois d’un certain entre-soi – moins académique que social et idéologique – à l’intérieur de cercles où l’on ne s’adresse souvent qu’à un auditoire de convaincus. D’où encore ? De l’impression d’avoir perdu la partie face aux néoconservateurs et à leur hégémonie. De la crainte de certains intellectuels multiculturalistes d’aborder les questions qui fâchent – par souci de ne pas « stigmatiser » les minorités –, qui a contribué à renforcer l’idée que les intellectuels de gauche pratiqueraient un « déni de réalité ». D’un déficit de charisme et d’aura parfois. D’un sentiment que le clivage droite-gauche est dépassé face aux enjeux culturels et civilisationnels.

D’où l’idée de donner la parole à Danièle Sallenave, Marc Crépon, Stéphane Beaud et Gérard Mauger. Parole à la défense, en quelque sorte. Histoire à nouveau de vérifier que, en idéologie comme en stratégie, la meilleure défense, c’est l’attaque.

A lire sur le sujet:

- Face à l’hégémonie droitière, retrouvons les valeurs de progrès !, par Marc Crépon, directeur du département de philosophie de l’Ecole normale supérieure. Face au silence assourdissant des penseurs de gauche, il est temps de raviver les valeurs progressistes que les polémistes droitiers ne cessent de détourner. Il n’est ni honteux ni ringard de soutenir les déshérités.

- Les sciences sociales ne sont pas silencieuses, par Stéphane Beaud, professeur à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, et Gérard Mauger, directeur de recherche émérite au CNRS. L’omniprésence médiatique de certains essayistes ne signifie pas que les universitaires restent se tiennent à l’écart du débat public. Les travaux ne manquent pas sur les thèmes qui agitent notre époque. Mais ils ne sauraient se résumer à des formules pour shows télévisés.

- Contre les dangereux prophètes du pire, une France résolue cherche à changer le présent, par Danièle Sallenave, écrivaine et membre de l’Académie française. Loin des apôtres du « tout fout le camp », une partie de la société française cherche, sans naïveté ni ringardise, à inventer l’avenir.

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu