Coup de tonnerre dans le monde de cartographie en ligne : le service « Maps » de Google a quitté le monde en deux dimensions pour représenter le monde sous la forme d’un globe, depuis le vendredi 3 août.

En infographies comme en géographie, il faut savoir lire ce que l’on vous présente. Ainsi, lorsqu’il s’agit de représenter des zones, des points, des distances sur une carte, on est toujours amené à devoir faire des choix en fonction de ce que l’on veut représenter.

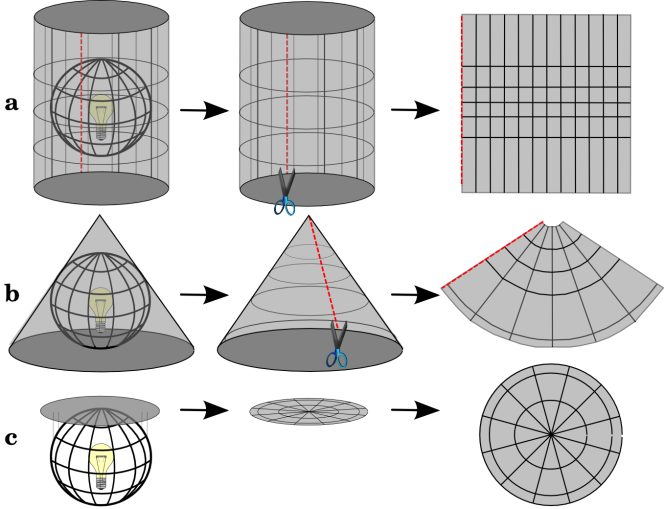

Comme chacun sait, la Terre est ronde. Pour la mettre à plat sur une carte, il faut donc passer par ce qu’on appelle une projection. Et selon ce qu’on veut faire, celle-ci peut varier grandement. Ainsi, on choisira une projection (conique) « conforme » pour représenter le pôle Nord, ou les départements français métropolitains, ou un compromis pour représenter tout le globe (ici, projection de Robinson, qui date de 1963). Voire même une « Buckminster-Fuller » pour ne déformer que les océans mais conserver la taille des continents.

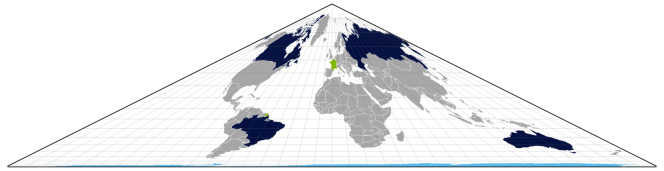

La carte ci-dessous représente le globe terrestre avec une vingtaine de projections différentes – dont certaines portent le nom de leur inventeur ; la France, l’Australie, le Canada, la Russie, le Brésil et l’Antarctique sont colorés pour faciliter la lecture, les latitudes (horizontales) et longitudes (verticales) vous donnent un indice supplémentaire.

Une projection pour chaque usage, un usage pour chaque projection

Au fil de l’Histoire, les géographes ont inventé de nouvelles manières de représenter le monde, selon leurs besoin spécifiques à ce moment. On peut citer le Batave Gérard Mercator, inventeur de la projection du même nom au XVIe siècle pour la navigation, et juste pour cela car – si elle conserve les angles et donc les caps – elle déforme largement les distances ainsi que les aires des océans et des terres émergées. Elle est pourtant l’une des plus utilisées.

Pour représenter la France métropolitaine, on utilisera une projection conforme Lambert « 93 », c’est le mode de représentation officiel des administrations françaises depuis le décret du 26 décembre 2000. Les Etats-Unis utilisent plus volontiers la projection Albers (et l’U.S. Geological Survey), adaptée à l’allongement du pays d’est en ouest.

Avec ces différents types, l’on obtiendra des cartes « à parti pris », selon que l’on :

- privilégie les « aires » et les distances à représenter, avec une projection dite « équivalente » ;

- conserve les angles, et donc les formes avec une projection « conforme » ;

- mélange un peu les deux pour obtenir un compromis, c’est le reste des projections.

Parmi les représentation originales on trouve celle de Walter Gingery, en forme d’hélice, mise au point pour… les aviateurs en 1944, ou celle de Richard Buckminster Fuller, en 1946, qui découpe le monde en polygones – très commode à découper et à recoller.

Très déformée à l’échelle mondiale, assez peu localement

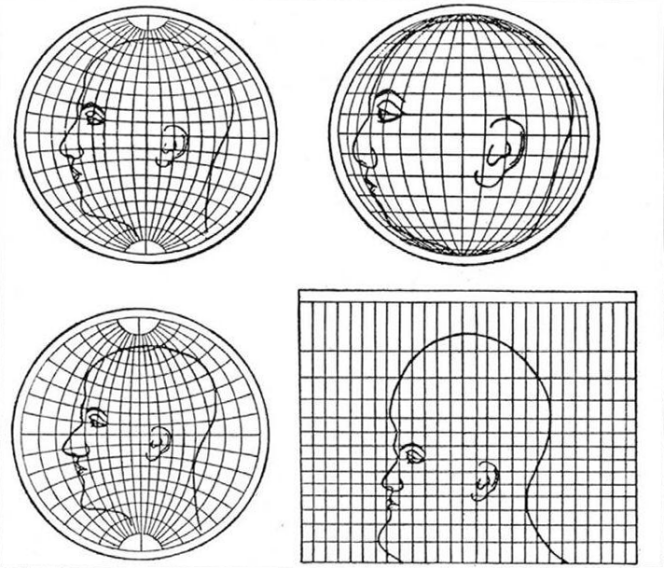

Par définition, la seule manière de représenter la Terre sans la déformer est un globe, en trois dimensions. Néanmoins, à l’échelle locale, les déformations liées à une projection sont faibles, tandis qu’à l’échelle mondiale, les défauts sont évidents.

En pratique, on trouve la plupart du temps en ligne des cartes comme celles proposées jusqu’en juillet 2018 par l’outil Maps de Google, basées sur la projection de Mercator.

Ainsi, plus on s’éloigne de l’équateur, plus les déformations sont fortes : le Groenland apparaît aussi gros que l’Amérique du Nord, l’Irlande est deux fois plus petite que l’Islande alors que la différence n’est que de 17 %, l’Antarctique fait la même taille que toutes les autres terres émergées réunies.

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu