Après l’attentat commis dans la soirée du jeudi 14 juillet à Nice, le président de la République, François Hollande, a annoncé, en plus du maintien à haut niveau de l’opération Sentinelle (10 000 militaires, ainsi que des gendarmes et des policiers), qu’il sera fait appel à la réserve opérationnelle, « c’est-à-dire à tous ceux qui, à un moment, ont été sous les drapeaux ou dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes ».

En quoi consiste ce dispositif ?

C’est une partie du dispositif dit de « réserve militaire », qui comprend aussi la « réserve citoyenne », destinée à la sensibilisation, et, depuis plus récemment, la « réserve citoyenne cyberdéfense ».

Cette réserve opérationnelle regroupe des citoyens volontaires, avec ou sans expérience militaire, âgés d’au moins 17 ans. Ils signent un contrat rémunéré (avec une solde dans les mêmes conditions que les militaires de carrière) pour quelques dizaines de jours par an.

Y appartenir implique des contraintes de forme physique ou d’âge, comme dans la réserve de la gendarmerie ou de l’armée de l’air, où la limite d’âge est par exemple fixée à 30 ans.

Les participants peuvent se voir confier les mêmes missions que les militaires d’active, précise le ministère de la défense.

« Les réservistes militaires permettent de faire face à la simultanéité des opérations et d’accroître la capacité des forces à durer en renforçant les unités d’active en particulier lors des pics d’activité (opération Sentinelle, plan Vigipirate, crises sur le territoire national, intempéries, services d’ordre public lors d’événements majeurs, protection de bases navales, de ports d’intérêt vitaux et d’installations sensibles…). »

François Hollande a précisé, dans sa déclaration solennelle, que la réserve opérationnelle serait nécessaire « en particulier pour le contrôle des frontières ».

Quels sont ses moyens ?

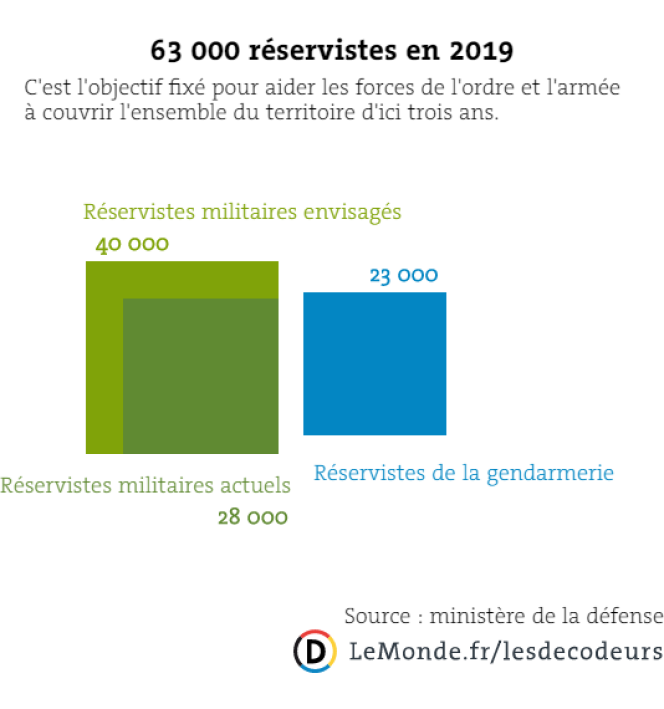

Au 30 novembre 2015, la réserve opérationnelle militaire était composée de 28 000 réservistes du ministère de la défense et 23 000 réservistes de la gendarmerie nationale ; 19 % sont des femmes.

Du côté du ministère de la défense, l’ambition est d’augmenter les effectifs pour atteindre l’objectif de 40 000 personnes mobilisables par l’armée d’ici trois ans. Du coup, l’armée de terre, corps qui contribuera à hauteur de 800 réservistes par jour, soit 80 % de l’objectif annoncé par le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, recrute.

Au total, si les effectifs de réservistes de la gendarmerie n’évoluent pas, il y aura en 2019 en France 63 000 réservistes pour participer à la protection du territoire.

En outre, la loi de programmation militaire 2014-2019 a été actualisée afin, notamment, de renforcer le dispositif de réserve opérationnelle avec un accroissement des jours d’activité des réservistes, de 24 actuellement à 30 jours par personne et par an. Le maximum est de 60 jours appelables, mais ce plafond peut être porté de façon exceptionnelle à 150, voire 210 jours par an.

Pour permettre le renforcement du dispositif de réserve citoyenne, une augmentation de 77 % du budget annuel qui lui est consacré est prévue entre 2014 et 2018.

Quelle est son utilité réelle ?

Pour le ministère de la défense, les forces réservistes font « partie intégrante du nouveau modèle d’armée issu du Livre blanc. Sans elles, les forces de défense et de sécurité ne sont pas en mesure de remplir l’ensemble de leurs missions, en particulier en cas de crise sur le territoire national », note le guide d’orientation de la défense française.

Mais il existe en réalité de nombreux freins à l’utilisation des réservistes : le premier est le temps de formation, selon le lieutenant-colonel Gérald Orlik, qui témoignait dans le cadre de la commission de la défense nationale et des forces armées en avril 2015 : « Le premier obstacle pour nous est le temps nécessaire à la préparation et à la formation des réservistes (…). Expliquer à des jeunes qu’on les prépare cette année mais qu’on ne les emploiera que l’année suivante faute de crédits nuit [à la fidélisation des réservistes]. »

Un temps de formation d’autant plus indispensable pour remplir des missions en armes au sein de la population. Ainsi, seulement 321 réservistes ont été engagés dans l’opération Sentinelle, soit à peine plus de 3 % des personnels engagés, d’après les chiffres donnés par Pierre de Villiers. Le chef d’état-major des armées souligne aussi le manque de réactivité du dispositif et le cantonnement des réservistes dans des missions de « garde statique ».

La fidélisation des volontaires est d’autant plus difficile que, visant des actifs, le dispositif requiert le soutien des employeurs. Ces derniers doivent libérer les volontaires désireux de servir la réserve au moins cinq jours par an : pendant l’activité de réserve, le contrat de travail est suspendu et l’employeur n’est pas indemnisé. Résultat, certains des volontaires sont des réservistes « honteux », témoignait le lieutenant-colonel Orlik, « qui ne déclarent pas leur état de réserviste à leur employeur et prennent sur leurs congés pour pratiquer leurs activités militaires ».

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu