Temps de lecture : 14 min

-

Ajouter à mes favoris

L'article a été ajouté à vos favoris

- Google News

De sa fille il ne lui reste que ça : une couverture vert kaki, avec des tulipes jaunes. Le bord de coton blanc est élimé, la laine peluche et dans ce sud du Niger où l'eau est un luxe, personne ne s'attaquera aux taches. Pas une photo, pas un vêtement, rien que ce trophée d'Algérie, à l'utilité douteuse par les 45 degrés qui accablent le village de Ragana. « Je savais qu'elle courait un risque, mais tout est question de destin », souffle Laouali Oumarou, 70 ans. Début juin, Safaraou Manzou, sa fille de 35 ans, est morte en tentant de gagner Tamanrasset, en Algérie. Le regard perdu sous son bonnet orange, il déplie ce souvenir râpeux dans la cour de sa maison en banco. Derrière, c'est la plaine sahélienne rougeâtre, piquetée d'acacias et de mil vert tendre. Dans les ruelles sableuses, les hommes somnolent sur des nattes, sonnés par le ramadan. Des gamins jouent sur un chariot à bœufs. À part la terre, il n'y a aucune activité. Pas une échoppe, pas un bruit de moteur, pas un étal. Rien que la misère. Le corps de Safaraou a été trouvé en plein Sahara, près de la frontière algérienne. « Trente-quatre personnes, dont cinq hommes, neuf femmes et vingt enfants ont trouvé la mort dans leur tentative de traverser le désert », révélait le ministère de l'Intérieur, le 15 juin.

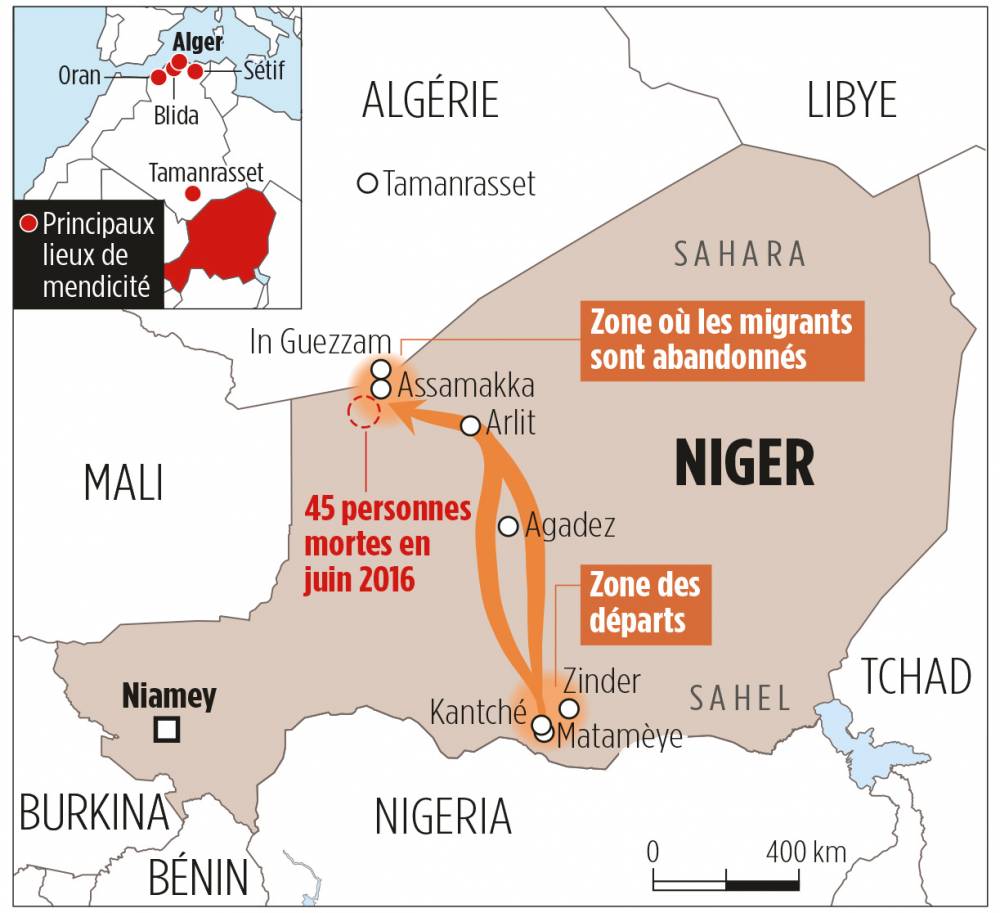

Ce genre d'annonce n'étonne plus. Souvent, les Forces de défense et de sécurité nigériennes (FDS) trouvent les cadavres entre Assamakka, au Niger, et In Guezzam, côté algérien. Cette fois, quatorze victimes venaient de Ragana, dans le canton de Kantché, près de Zinder. « Ça fait trois ans que les gens partent, surtout les femmes, à cause de la faim », note Moudi Manzou, le chef de village. Son frère, Mamane Manzou, 60 ans, a reçu un appel d'Arlit l'informant qu'il avait perdu six membres de sa famille. Safaraou était sa belle-fille. « Les gens avisent un contact en Algérie quand ils quittent Arlit. Après deux semaines sans nouvelles, on sait qu'ils sont morts », précise-t-il. Oui, il connaissait le danger. Non, il ne s'est pas opposé à leur départ : « J'ai prié pour que Dieu les mette sur la voie. S'ils avaient pu gagner de l'argent ici, ils n'auraient pas risqué leur vie. » Et celles de Salaha, 7 ans, Samsi, 4 ans, et Khadidja, 2 ans.

Avec un PIB par habitant de 390 dollars en 2015, le Niger est le cinquième pays le plus pauvre au monde et le 186e sur 186 pour l'indice de développement. Il a toujours été une terre de départ, dans la région. Car, contrairement à ce que pensent les Européens, 90 % de la migration du continent est intra-africaine. « Dès la colonisation, on a fui le travail forcé, la conscription, les impôts, retrace Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue franco-nigérien. Le mouvement s'est accentué avec la libération des esclaves, puis les indépendances, vers les rivages de l'Atlantique, le Togo, le Bénin, le Nigeria... La deuxième vague était liée à la question touareg, vers la Libye, avant de devenir une migration de main-d'œuvre. La dernière, vers l'Algérie, a commencé par de vieilles femmes. » Employées de maison à Arlit, lors du boom de l'uranium, elles ont découvert qu'elles pouvaient vivre mieux en Algérie, en mendiant. Elles ont aussi compris l'intérêt de l'émotion provoquée par les petites mains tendues à Alger, Oran, Sétif, Tamanrasset ou Blida, et emmènent les enfants, malgré les drames fréquents. En novembre 2013, 92 cadavres avaient été retrouvés.

Chacals

Le scénario est connu. Le passeur, pour éviter les patrouilles, dépose les passagers avant la frontière, parfois à une centaine de kilomètres. Iabi Mamane, de Tsaouni, en a réchappé il y a deux mois : « Le chauffeur nous a laissés avant Assamakka, il a dit qu'In Guezzam n'était pas loin. C'était après la prière du soir. J'ai marché la nuit et le matin, avec ma fille Fatima, 7 ans, et mon fils Abdurrazak, 4 ans. J'ai vu cinq personnes mourir, les enfants d'abord. Nous n'avions ni eau ni nourriture... Vers 16 heures, j'ai fini par abandonner et m'asseoir. Une voiture est arrivée par une piste, mais mon fils était mort. Un autre enfant, Kabirou, 12 ans, a marché avec son oncle. Ils sont arrivés la nuit. » Parfois, le passeur demande aux passagers de descendre pour pousser le bus ou guetter les FDS et démarre. Souvent, jouant sur la difficulté à évaluer la distance, il indique les lumières d'Assamakka. Pour un homme en bonne santé, le trajet peut prendre deux jours. Pour les femmes avec enfants, pieds nus dans un océan de sable qui devient, la nuit, le royaume des chacals, il mène parfois à la mort.

L'effet d'entraînement reste pourtant le plus fort. Safaraou, à Ragana, était la première à avoir rallié l'Algérie. Son père faisait rêver le village. « Au premier voyage, elle a envoyé 200 000 francs CFA [305 euros], on a acheté à manger pour un mois. Elle a rapporté un matelas et deux couvertures », confie-t-il. La deuxième fois, elle a été raflée par la police. La troisième lui a été fatale.

À El Dawa, Abderrahmane Ibrahim Bala, 36 ans, a mieux réussi. Deux veaux et deux chèvres sont attachés dans sa cour et une moto est garée devant la maison. « Avant, j'étais pauvre, relate-t-il. J'ai hypothéqué mon champ pour partir et, au retour, j'en ai acheté deux, refait ma maison et en ai acheté une autre. Ma femme et mes enfants rapportaient jusqu'à 10 000 francs CFA par jour [15 euros]. Moi, je ne faisais rien. Les champs ne nous font pas vivre, il faudra y retourner. » Sa femme, Ladidi, 32 ans, en rêve encore : « Les aliments des riches, couscous, poulet, chou, laitue, banane, les Arabes nous les donnaient. Le vendredi, ils déposaient des bassines de couscous, de la viande, des œufs. Et, pendant le carême [le ramadan], ils donnaient tout, je faisais la lessive à l'eau minérale ! Ils se font concurrence pour expier leurs péchés. » Le couple a bougé au gré des descentes de police, avec ses trois enfants, bientôt quatre. Nettement moins enthousiaste, Shamsya, 12 ans, yeux baissés sous son voile noir brodé de blanc, murmure : « Je ne voulais pas y aller, on m'avait dit que les gens mouraient en brousse, sur le chemin. Là-bas, la couleur de la peau des gens était bizarre. Ils nous jetaient des cailloux. J'étais si fatiguée, je voulais rentrer. »

Ce flux est de moindre ampleur que celui des jeunes hommes vers l'Europe. D'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), quand, entre février et juin 2016, 147 060 Africains quittaient le Niger pour la Libye, étape éventuelle vers l'Europe, 13 474 allaient en Algérie. Il inquiète pourtant les autorités. « Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai vu le spectacle des enfants qui mendiaient à Alger, raconte Mohamed Bazoum, actuel ministre de l'Intérieur. J'ai passé un accord avec le gouvernement algérien. » Signé en décembre 2014, il prévoit le rapatriement volontaire de 3 000 femmes et enfants vulnérables, clandestins en Algérie, vers Zinder.

Passeurs

Mais, depuis, la police algérienne a continué à rafler les Nigériens. Entre décembre 2014 et mai 2016, 13 499 personnes ont été ramenées, dont 32 % de mineurs. Certains repartent aussi sec récupérer l'argent laissé sur place. Le gouvernement est dépassé. « On tente d'identifier les filières, mais les routes changent », concède Bazoum. Ni les passeurs ni les familles miséreuses ne renoncent à traverser le Sahara. « L'autosuffisance alimentaire est un rêve. Si le Niger ne connaît pas de crise majeure, c'est grâce à la migration, qui est une soupape », insiste Jean-Pierre Olivier de Sardan.

À Ragana, les téléphones sont rares, les mauvaises nouvelles atteignent les villages voisins par le bouche-à-oreille. Makwadari compte deux victimes, certains vont tout de même présenter leurs condoléances non loin, à Dangwari. On y accède par une route cahoteuse, au milieu de champs rachitiques où apparaissent des huttes au toit de paille. Le village pleure huit morts, d'après le fils du chef de village. « Le problème, c'est qu'il n'y a plus de mil », analyse-t-il. La crise est chronique au Niger, où 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Selon Serge Michailof, professeur à Sciences Po, « en 1885, à la conférence de Berlin sur l'Afrique de l'Ouest, l'Europe a fixé la frontière 200 kilomètres trop au nord. » Résultat, 70 % de la population active vit de l'agriculture sur les 12 % de terre cultivable. Et mal cultivée. Mohamed Assadeck, du Fonds international de développement agricole (Fida), expose : « Les sols ne donnent plus rien. Les engrais sont trop chers et l'irrigation n'est pas assez développée, nous dépendons de la culture pluviale. Avec le changement climatique, c'est la tombola. Il y a vingt ans, on semait en mai. Cette année, la pluie a commencé en avril, parfois c'est en juillet. Parfois, la saison s'arrête trop tôt pour que les semis terminent leur cycle. Ou il pleut tant en août et septembre que les éléments nutritifs des sols partent. » Au bord de la route, certains labourent, d'autres sèment. Poussant avec leurs tongs un tas de sable sur le trou où ils ont jeté des grains de sorgho, ils composent un étrange ballet. La récolte les nourrit trois mois et demi. L'ironie, c'est que les citadins se paient de la nourriture importée. On a faim dans les zones agricoles.

Dangwari a appris la nouvelle par le village de Halbawa. À nouveau, un bout du monde oublié, les hommes couchés sur des nattes, les hochements de tête songeurs. Halbawa compte sept victimes, deux couples avec leurs enfants et une nièce, Farida Issaka, 7 ans. « Elle n'était pas inscrite à l'école, c'était son destin de partir. C'était l'appel de Dieu », juge sa grand-mère. Les départs aggravent la déscolarisation. À 49 ans, l'instituteur est fatigué. En cette période de vacances, Mijitaba Elhadj Sabirou a entassé dans sa classe le bois des auvents sous lesquels il est obligé de faire cours, pour une pléthore d'enfants. Il soupire : « Au deuxième trimestre, j'ai eu 13 absences sur 102 élèves. Dès qu'un enfant s'absente une semaine, ça efface deux mois de cours. Quand on les récupère, leur niveau a baissé, ils finissent par abandonner. » Au tableau subsistent les questions de « l'épreuve d'étude du milieu ». Après l'Histoire, la géographie et les sciences, l'agriculture : « Citez les trois moyens d'amélioration des sols », « Laisser le champ au repos : comment appelle-t-on ce procédé ? ». La période des examens ne freine pas les départs, au contraire, puisqu'elle correspond au ramadan. « Les parents disent qu'ils n'ont pas le choix, reprend l'instituteur. On manque de moyens pour les faire rester. L'école de Yahouri a la cantine gratuite grâce aux ONG, et des latrines. Nous, on n'a aucune subvention depuis 2001. » Lui n'a pas fait grève, comme ses collègues qui n'ont pas été payés depuis trois mois. Un motif idéal pour ôter les enfants de l'école... En partant, on en compte soixante-douze, apparus comme une volée de moineaux.

La voilà, la cause majeure de la migration : la démographie. « En vingt ans, la population double, mais pas les terres, donc une moitié doit partir », constate Mohamed Assadeck. Les champs, divisés, deviennent trop petits pour la jachère, ce qui les épuise davantage. En 1960, à l'indépendance, le Niger comptait 3 millions d'habitants. En 2016, ils sont 20 millions. « S'il y a une transition démographique, ils seront 62 millions en 2050, sinon 89 millions, établit Serge Michailof. Or on n'en voit aucune amorce. »

Gris-gris et polygamie

Le Niger a le plus haut taux de fécondité, avec 7,6 enfants par femme, mais la région de Zinder atteint 8,5. « La croissance démographique a grimpé dans les années 1990 et reflète le déclassement drastique des paysans. Cela touche plus les zones rurales que les villes, les régions agricoles que les nomades. Les enfants sont de la main-d'œuvre au champ et le seul patrimoine. Sans sécurité sociale, les parents maximisent les chances d'en avoir un qui les aide. L'un ira à l'école, d'autres partiront », explique Rahmane Idrissa, politologue. À mesure que la crise agricole s'aggrave, la natalité monte, tandis que la mortalité infantile baisse. Le seuil de respectabilité semble se situer à 10 enfants par femme, la polygamie entretient la concurrence entre épouses. Le voyage permet à certaines d'avoir leur propre maison.

À Marké, le village suivant, qui pleure cinq victimes, c'est ce qu'a fait une « retournée », Bassaria Lecko, qui a aussi payé le mariage de sa fille de 14 ans... Les mariages précoces ajoutent au phénomène. Il n'existe pas d'âge minimal, et, si une loi l'établissant à 18 ans a été votée au Conseil, « des groupes de religieux à l'Assemblée nationale s'y opposent », selon Kalla Moutari, ministre de la Santé publique. Le wahhabisme gagne et la formule du président Senyi Kountché, en 1986, « Excusez-moi, mes sœurs, mais vous pondez trop », est tombée aux oubliettes. Le ministre fulmine : « On répète : La bouche que Dieu a ouverte, il lui donnera toujours à manger. Si c'était vrai, personne ne mourrait de faim ! Cela liquide nos efforts de santé et d'éducation. Tant que nous n'aurons pas résolu ce problème de natalité, nous resterons en queue de peloton. »

Alors, l'État essaie. Le taux de contraception au Niger est de 12,2 %, l'idée est d'atteindre 20 % en 2050. Les centres de santé distribuent pilule, injection pour trois mois, implants pour deux à cinq ans. À Ragana, on ne peut pas dire que ce soit un succès. Le registre montre 37 utilisatrices en 2016, sur 9 communes. « Certaines, avoue le major du centre de santé, Malidou Seidou, préfèrent la contraception traditionnelle. » Magagi Chaïbou, le marabout, affiche un sourire gêné : « Oui, c'est un gri-gri. Je récite certains versets du Coran sur un lien de cuir que la femme noue autour de sa taille, ça permet de ne pas accoucher pendant un à cinq ans. » Et ça marche ? « Bien sûr ! C'est complémentaire de la contraception moderne. Pour les jeunes filles, c'est plus discret que d'aller au centre de santé. »

« Écoles de maris »

Dans son palais, le chef de canton de Kantché se désespère. Ses traits juvéniles sont à peine durcis par son bonnet blanc. Sa carte de visite indique « Sa Majesté Tountouma Abdoul Kadre Amadou Issaka » et, à 35 ans, il représente l'autorité traditionnelle auprès de 400 000 âmes. Il reçoit dans une salle immense dont l'air brûlant est brassé par des ventilateurs, sur un canapé de velours, tandis que les hommes de sa cour sont assis sur la moquette rouge. Les yeux se ferment, les têtes plongent, se relèvent brusquement. Il est 9 heures, ils se sont levés à 4 heures pour se restaurer avant le jeûne. « C'est difficile pour des analphabètes d'établir le lien entre natalité, épuisement des terres et exode, observe-t-il. Le problème, ce sont les hommes. Sans leur accord, la femme ne peut pas prendre de contraception. Or, si tu as une grande famille, tu es respecté. C'est le poids de la coutume, de la religion. » Lui-même a déjà quatre femmes et treize enfants...

Dans les centres de santé, on a lancé des « écoles des maris ». À Kantché, ce soir-là, ils sont une cinquantaine, assis autour de l'animateur, Rabé Habou. « Il ne faut pas empêcher vos femmes de prendre des contraceptifs pour espacer les naissances », assène-t-il en haoussa. Les blagues et les questions fusent : « Pourquoi les femmes meurent pendant l'accouchement ? Le caoutchouc dans le bras (l'implant), combien de temps doivent-elles le laisser ? On dit qu'ensuite elles ne peuvent plus jamais accoucher ? » À tout cela il répond et à celui qui fait le malin et lance que le préservatif, c'est « trop fatigant », il martèle : « Un enfant tous les deux ans, pas plus, sinon la mère est épuisée et elle néglige l'avant-dernier, en allaitant le bébé. » Jamais on ne parle de limiter les naissances, seulement de les espacer. Or une femme mariée à 16 ans a le temps d'en avoir beaucoup... Le marabout appuie : « Aucun verset du Coran n'interdit de prendre les comprimés [la pilule], pour le bien-être de la mère et du bébé. Mais il n'est pas question de limiter le nombre d'enfants. » Lui en a « beaucoup », admet-il. Combien ? « Dix-huit, c'était avant la planification... » La montée du wahhabisme joue, mais pas seulement. En 2003, George W. Bush avait lancé un programme de lutte contre le sida. Il interdisait en revanche aux agences d'aider à la régulation des naissances. Depuis, elles restent prudentes.

On recompte le nombre de victimes : on en a identifié quatre à Gao Biyou, entendu parler de trois autres à Maramou. Avec elles, le bilan est de quarante-cinq morts, quarante-deux sans. Au moins huit de plus qu'officiellement. Épuisés, les passagers ont dû s'éparpiller. Certains corps ont pu être recouverts par le vent de sable. Le Sahara sera leur sépulture. Et l'on se rappelle le sourire de Ladidi Bala : « Dès que mon mari dit, on y retournera. »