L’exposition sur la peinture américaine des années 30 organisée cet hiver par le Musée de l’Orangerie a affiché un succès inattendu tant il est phénoménal : il s’agit sans doute de l’exposition qui aura drainé le plus de visiteurs à l’Orangerie depuis son rattachement au Musée d’Orsay en 2010.

S’y côtoient des œuvres qui célèbrent une Amérique idéalisée et fantasmée, celle d’un pays agraire et autrement plus fécond qu’en ces temps de Grande Dépression, d’autres tout aussi nostalgiques qui mettent en avant un patrimoine artisanal, puis des œuvres plus anxiogènes placées dans les dernières salles, parfois peintes par des artistes immigrés récemment, où sourdent les inquiétudes et tensions du pays et enfin, saupoudrées çà et là, quelques œuvres qui préfigurent les tendances artistiques à venir.

Dans un contexte où les États-Unis découvrent presque concomitamment et leur grandeur industrielle et la crise, ces tableaux très largement figuratifs témoignent de leur quête d’une voie artistique et aussi plus simplement d’une identité nationale – signe que la pensée de leurs origines commence à leur échapper et qu’un tournant réflexif est en train de s’opérer.

Le succès rencontré est d’autant plus étonnant que l’exposition braque les projecteurs sur une période méconnue de la peinture américaine : la période antérieure à celle qui a signé l’entrée fracassante de l’art américain dans l’ère contemporaine, après-guerre, et qui est bien plus familière aux publics français et américain.

Une narration confortée ou bousculée ?

Ce choix de période peut être interprété de deux manières antithétiques.

Le premier point de vue consiste à affirmer que ces peintures préparent le terrain du Pop Art et de l’Expressionnisme abstrait, mouvements populaires qui font partie du bagage culturel implicite des visiteurs. Autrement dit, on part de ce que le visiteur connaît, et on lui montre comment la production antérieure a pu ouvrir la voie et tracer le chemin de ce qui allait suivre. Vu ainsi, le projet est alors très didactique, et même passablement simplificateur puisqu’il mène ostensiblement dans l’exposition aux deux seuls genres que sont le Pop Art et l’Expressionnisme abstrait ; Hopper et Pollock sont érigés de facto en représentants de la transition. Ce parti-pris ne met pas à mal la narration habituelle de l’histoire de l’art : au contraire, il en conforte le développement attendu.

Le second angle de vue consiste à dire qu’en attirant l’attention sur la peinture américaine des années 30, on lui donne une place centrale, ce qui a pour effet de reléguer dans les marges la période qui suit. On dénie à l’après-guerre le devant de la scène et on accorde la part belle à la période jusqu’alors reléguée dans l’ombre de la seconde : ce sont désormais les années 30 qui font histoire. Ceci perturbe le déroulé habituel et les hiérarchies coutumières. Le projet est alors plus sujet à polémique mais plus audacieux.

Autre entorse (salutaire ?) au récit canonique : l’absence de la photographie dans l’exposition, ce qui là encore vient bousculer une histoire qui voit l’art des années 30 essentiellement à travers le prisme de la photographie, médium récent et démocratique pour l’art récent et démocratique d’une nation récente et démocratique.

Si l’on s’en tient à la première interprétation, le Musée de l’Orangerie fait preuve d’un certain conservatisme en ce qu’il se conforme à l’histoire de l’art telle qu’elle nous est traditionnellement racontée. Dans la seconde interprétation, le Musée est plus novateur. Sans doute la démarche des conservatrices penche-t-elle des deux côtés.

Engagement ambigu

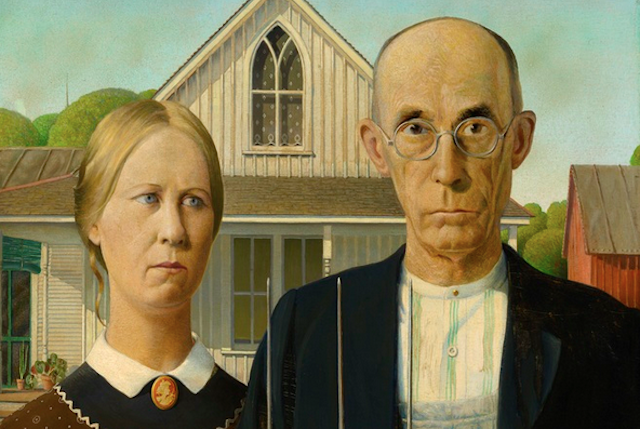

Il n’est guère étonnant que Grant Wood, tout aussi ambivalent, soit autant convoqué dans l’exposition. L’artiste a su ménager un subtil équilibre entre un attachement conservateur aux mythologies et idéaux son pays et un détachement ironique : ses tableaux sont souvent hommages et satires à la fois. Ses œuvres contribuent à donner une visualité aux fantasmes passéistes de son pays, mais tout en conservant une distance pince-sans-rire qui lui permet d’être pris au sérieux, d’éviter toute pesanteur, et de couper court à toute critique simplificatrice.

Wood prône le régionalisme contre les perversions des centres urbains, de la modernité industrielle et contre « le colonialisme artistique européen », et pourtant ses œuvres sont traversées des influences européennes qu’il fustige à coup de pamphlets. Son appel à l’isolationnisme artistique est mâtiné dans ses œuvres d’une sophistication européenne indéniable.

Par ailleurs, dans les photographies, il pose systématiquement avec une salopette de paysan – personnage local qu’il s’était fabriqué de toutes pièces ; et pourtant les dessins préparatoires montrent que, dans son autoportrait peint, il a effacé ladite salopette pour se représenter en tablier d’artiste à la manière européenne.

Le rôle de l’exposition : témoin ou acteur de l’actualité ?

Évidemment ces sentiments ambigus et mêlés trouvent des résonances avec l’état d’esprit qui règne aux États-Unis et ailleurs ces temps-ci. Ainsi une raison du succès de l’exposition est précisément qu’elle fait miroir à notre époque, en renvoyant au public un certain nombre de thématiques qui leur parlent.

Les conservatrices ont indéniablement senti l’air du temps et servi au public ce qu’il recherchait : un reflet dans la glace, et un début d’explication via une mise en relation avec un certain passé plus ou moins inventé. Le choix de ce récit d’une continuité entre avant-hier et aujourd’hui, qui fait abstraction des audaces artistiques d’hier, porte en lui une forte ambiguïté : en participant à l’actualité américaine, l’exposition joue le jeu de ses fantasmes, abonde dans le sens de ses protectionnismes et corrobore ses replis identitaires.

Le choix de la période est donc judicieux, mais périlleux. Le visiteur ressort de l’exposition avec des sentiments à la fois exaltés et doux-amers, convaincu que l’exposition a tapé dans le mille et que pourtant cette actualité si bien cernée relève d’un malaise déjà-vu souligné par le sous-titre – curieusement non-traduit – de l’exposition, « The Age of Anxiety ». Le sens de l’histoire semble comme inversé, le rétrospectif est d’actualité, et un passé chimérique contrefait l’espoir du renouveau.

Il serait intéressant d’étudier les différences de réception de l’exposition aux États-Unis, en France, et très prochainement au Royaume-Uni. La directrice de l’Orangerie et commissaire d’exposition, Laurence des Cars, explique la place donnée à Paris dans la tournée de l’exposition par une longue tradition de relations avec The Art Institute of Chicago (instigateur du projet, grâce à Judith Barter) ; mais il y a une ironie évidente dans le fait que la France accueille cet art qui s’est en grande partie construit en opposition à l’hégémonie de l’art français dans les années 30. Il n’empêche qu’en cette période de Trump et du Brexit, ces échanges et voyages d’expositions montrent le rôle précieux du monde de la culture dans le resserrement de liens transnationaux – fût-il pour exposer les lignes de fracture passées – là où le politique tente parfois de les rompre.

Le 17 janvier 2017, une journée d’étude organisée autour de l’exposition au Musée de l’Orangerie par Géraldine Chouard (Université Paris-Dauphine), Didier Aubert (Université Paris-Sorbonne Nouvelle) et Jennifer Donnelly (Université Paris-Diderot) a rassemblé étudiants, enseignants et chercheurs. La plupart des intervenants, spécialistes de culture visuelle américaine, ont collaboré à l’ouvrage collectif L’Amérique des images. Histoire et culture visuelle des États-Unis, dirigé par François Brunet et publié aux Éditions Hazan / Paris-Diderot en 2013.

Un dossier spécial consacré à cet événement, composé d'un compte-rendu détaillé de l’exposition, ainsi que de lectures d'une douzaine de tableaux, sera publié prochainement dans la revue en ligne des américanistes français, Transatlantica.