Diane Kruger toute nue au cinéma : « Il faut savoir s’abandonner complètement »

Eux aussi sont morts pour la patrie, et on les a oubliés. Combattants à poil et à plume, ils ont sauvé des vies et donné la leur. Chiens messagers, chats espions, chevaux transporteurs, pigeons voyageurs... furent des soldats exemplaires. A l’heure des commémorations, Paris Match révèle le quotidien de ces modestes bataillons.

Son nom, il le portait bien. Vaillant. Matricule 787-15. Il fut le dernier, le 4 juin 1916, à quitter le fort de Vaux assiégé par les Allemands. Intoxiqué au gaz de combat, quasi mourant, il réussit à transmettre l’ultime SOS du commandant Raynal à Verdun. Seul rescapé libre du fort, il sera cité à l’ordre de l’armée, décoré de la Légion d’honneur, aura droit à son moment de gloire lors de l’apposition, en 1929, d’une plaque relatant ses mérites. Il s’éteindra en 1937. Sa dépouille est toujours exposée au musée militaire du mont Valérien. Empaillée. Vaillant était l’un des 60 000 pigeons voyageurs mobilisés par l’armée française durant la Première Guerre mondiale.

Cette même année 1916, c’est un chien qui fut le seul recours de Français encerclés en Belgique, à Thiaumont. L’Etat-major lui confia un message les priant de tenir jusqu’à l’arrivée de troupes prévue le lendemain. Deux paniers de pigeons voyageurs faisaient aussi la route. Pigeons aussitôt renvoyés de Thiaumont avec de précieuses indications pour faciliter le passage des militaires et régler les bombardements. Malgré une balle reçue à la patte, notre soldat à poil prénommé Satan a rempli sa mission. La batterie allemande a pu être détruite. Satan était l’un des 100 000 chiens enrôlés durant la Grande Guerre.

Fierté des Britanniques, Ragtime aussi a participé à tous les combats. C’était l’un des 11,5 millions d’équidés – avec ânes et mulets – du conflit, dont 6 millions pour la Russie, 2,5 pour l’Allemagne, 1,88 pour la France et 1,2 pour la Grande-Bretagne. « Nous allons nous défendre jusqu’au dernier souffle de nos hommes et de nos chevaux ! » avait lancé l’empereur Guillaume II en août 1914. Funeste prémonition. Aux défilés militaires qui entretiendront la mémoire, le cheval Ragtime paradera avec les vétérans, cinq médailles accrochées à la lanière de son frontal.

À lire : Paris Match a retrouvé les Poilus d'Emmanuel Macron

Mais aujourd’hui qui se souvient d’eux ? A l’heure des célébrations du centenaire de la Grande Guerre, qui pense à ces soldats à poil ou à plume ? « Aux chevaux éventrés par les obus, crevés de misère et de fatigue, empoisonnés par les gaz, vomissant leurs entrailles dans la boue et dans le sang », comme l’écrivait Ernst Johannsen en 1929 dans « Cheval de guerre » ? A ces modestes « poilus à quatre pattes » ? Qui ? Un homme, heureusement, n’a pas la mémoire ingrate. Eric Baratay, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon, spécialiste de l’histoire des animaux, rappelle dans un livre aussi documenté que passionnant, « Bêtes des tranchées », leurs « vécus oubliés ». Evoquer le rôle des animaux pour cette première guerre industrielle avec mitrailleuses, gaz, trains, automobiles, avions et tanks pourrait sembler anachronique. Mais « pour vaincre dans une guerre dévoreuse, au rythme plus rapide qu’autrefois, les parties mobilisent toutes leurs ressources. Plus cette guerre dure, s’amplifie, plus elle a besoin des animaux, et c’est justement celle-ci qui en emploie le plus depuis les origines de l’humanité ».

Réquisitionnés, embrigadés, nos compagnons à quatre pattes vont faire la guerre dans des conditions difficiles, que notre auteur, se défendant de tomber dans un anthropomorphisme réducteur, entend raconter sans faire abstraction de leur sensibilité. En un siècle, l’éthologie animale a fait d’énormes progrès. On sait aujourd’hui que l’animal n’est pas qu’une machine biologique, comme l’anthropocentrisme d’alors se plaisait à le croire. Ce conflit confrontait hommes et animaux à une violence inouïe, frères dans la souffrance. Il y eut les bêtes courage, il y eut aussi les mascottes, animaux abandonnés par des hommes en déroute, adoptés par des bidasses, compagnons de solitude et de désespoir, porcelets qu’on se refuse à manger alors qu’on n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent, chats paumés qui vous apportent leurs caresses. Il y eut de part et d’autre du réconfort. Et aussi beaucoup de maltraitance animale, à un moment où les hommes eux-mêmes n’étaient guère choyés…

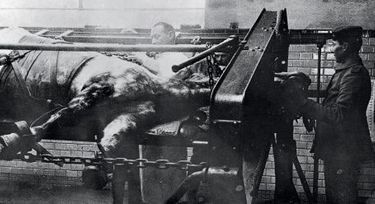

D’abord ce furent les équidés. Emmenés par leurs maîtres ou leurs conducteurs, les chevaux sont rassemblés dès l’été 1914, examinés, tâtés, recrutés ou refusés. Début du stress. « Moins, note Eric Baratay, pour les chevaux des compagnies de transport, des mines, des industries, etc., habitués à travailler en groupe, à voir changer leurs semblables et leurs conducteurs, que pour ceux utilisés et logés seuls par les paysans ou les bourgeois. » Plus de 750 000 chevaux français quitteront en 1914 leurs repères. D’autres viendront en renfort d’Amérique, entassés dans des wagons en route pour les villes portuaires durant cinq à huit jours. « Déjà perturbés par le déracinement, les importants changements climatiques à l’échelle de ce continent, le bouleversement du régime alimentaire, beaucoup deviennent sujets à des maladies infectieuses, comme la gourme, la morve, la pneumonie. » Ce n’est qu’un début. Arrivés au port, concentrés dans des enclos puis sanglés et soulevés par des grues, les voilà perdant contact avec le sol pour atterrir, jambes flageolantes, sur le pont d’un bateau. Serrés dans des cales sombres, ils endurent, trois semaines durant, conflits, mal de mer, courbatures. Les morts laissés parmi les vivants. Odeur de cadavres, atmosphère irrespirable. Nourriture souillée de leurs excréments. Beaucoup sont abattus à l’arrivée. Bienvenue en Europe.

Sur place, les besoins sont immenses. Il faut des chevaux pour tirer canons et munitions, ils sont attelés avec d’autres, pas forcément de même corpulence, par trop étrangers. « Certains manifestent une telle incompatibilité d’humeur qu’il faut les séparer sur-le-champ, note alors l’artilleur Cassagnau. Empêtrages, chutes, timons cassés et colliers arrachés ne se comptent pas. Ça promet ! » Il en faut pour tirer les ambulances, évacuer les blessés, tracter les cuisines, marcher au front. Le tout sans entraînement préalable. Il y a les chevaux de trait, jamais montés, qui ne comprennent rien aux commandes des rênes de leur cavalier, les ruraux qui s’effraient des voyages en train ; il y a ces chevaux de selle qui s’épuisent à tracter. Un cavalier britannique note que son cheval « a dû supporter tout ce qu’il y a d’effrayant pour lui, des bruits violents, de fortes explosions. La lumière blanche des éclatements cause une violente douleur aux yeux sensibles des chevaux. Surtout il y avait l’odeur du sang, terrifiante pour tous ». Et puis les variations du terrain – sable, boue, montagne, crevasses causées par les bombardements – et du climat qui éreintent.

Ces marches forcées lors des retraites, ces replis rapides pour éviter les contournements par l’ennemi ou pour talonner des fuyards. Cette poussière foulée qui aveugle et entrave la respiration. Pour contrer l’offensive allemande de 1918, des montures alliées parcoururent 220 kilomètres en trois jours, bien au-delà de leurs capacités de 30 à 40 kilomètres quotidiens. Ainsi, le 30 mars 1918, les chevaux d’une brigade canadienne chargent plusieurs fois pour empêcher le passage du pont de Moreuil, qui aurait permis aux Allemands de filer sur Paris. Baratay : « Plus de 800 chevaux et plus de 300 hommes meurent à cette fin. » On ne compte plus les blessures provoquées par les frottements de la selle, les harnais. Maintenus sur le qui-vive, rarement débarrassés de leur attelage, sans paille pour s’allonger, les chevaux dorment peu, mangent mal. Conditions encore plus drastiques pour les mulets et les bourricots, de plus en plus utilisés au fil de la guerre, bêtes de somme idéales pour les chemins escarpés. Plus endurants, plus paisibles, plus résistants, ils mangent et boivent moins, n’expriment guère leur fatigue, et pourtant il leur arrive de porter entre le tiers et la moitié de leur poids en barils de poudre, caisses de munitions, canons en pièces détachées, barriques d’eau…

Mieux vaut être un chien ? Oui… au début. L’Hexagone n’ayant pas la culture cynophile de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie qui procèdent immédiatement à des levées canines, ce ne sera qu’à partir d’octobre 1914, au gré des appels officiels, que des maîtres patriotes ou des gens modestes, désormais incapables de les nourrir, confieront leurs chiens. On se doute de l’anxiété de la séparation pour ceux habitués à un traitement personnalisé. Perturbés quand ils ont perdu leur maître, stressés s’ils font partie du lot des errants, ils doivent s’adapter à des bâts, obéir à des ordres comminatoires, surtout en France où l’animal est encore considéré comme une machine, rarement comme un être sensible, à la différence des Britanniques, plus à l’écoute, qui savent qu’on obtient de meilleurs résultats en construisant une relation d’affection. Les Français se lancent dans des tentatives de dressage plus ou moins concluantes. Afin que les chiens retrouvent les blessés, distinguent les uniformes, saisissent un objet et le rapportent pour prévenir, on stimule chez les chiens sentinelles des tranchées leurs formidables capacités auditives pour détecter basses et hautes fréquences, leur flair pour déceler les odeurs diluées. D’autres devront tirer les mitrailleuses, le poitrail compressé, au prix d’énormes efforts, par forte chaleur ou grand froid. Avec la destruction des moyens de communication par les bombardements, le besoin de chiens messagers augmente, capables de s’adapter à toutes sortes de terrains, forêts encombrées de troncs, de fossés, ruisseaux, boue, cratères, villes en ruine. « Ils sont plus rapides que les hommes de jour comme de nuit, note Eric Baratay. Tel Jim qui traverse un enchevêtrement de barbelés puis de batteries en vingt-deux minutes, alors qu’il en fallait soixante-dix aux soldats. » Indispensables, de plus en plus.

Mais ils ne volent pas. Les pigeons ont cet avantage, comme celui de savoir s’orienter, de pouvoir transporter un message et de revenir à leur pigeonnier initial, leur monogamie facilitant les revenez-y d’amour. La Belgique et l’Allemagne ont depuis longtemps une culture colombophile.

Les Britanniques finissent par se convertir ; les Français, moins bien préparés, en viennent tout de même à entraîner… 15 860 pigeons en avril 1918 ! Bien sûr, à voir déplacer leur pigeonnier en fonction des besoins, à être manipulés par des mains étrangères, les pigeons doivent moyennement apprécier, mais le stress est moindre que pour les autres bêtes de guerre. Leur excellente mémoire du terrain, leur boussole interne avec compas solaire, ou magnétique quand il fait sombre, les rendent essentiels. Ils ne mettent que quelques minutes là où hommes et chiens, handicapés par le terrain, tardent. Et ils sont difficiles à atteindre vol. Au prix d’une énergie folle pour accélérer, monter, descendre brusquement pour éviter ou contourner rapidement des explosions, ils sont souvent le dernier recours. Comme le fut Vaillant à Vaux.

D’autres animaux ont été oubliés par les hommes. Spectacle de désolation. Vaches laissées attachées, dans la précipitation, à l’étable, meuglant les mamelles pleines, sauvées par des soldats de passage qui prennent le temps de les traire. Cochons affamés, moutons désemparés, « poules, chats, chiens, épouvantés par le vacarme, qui viennent dans nos jambes, comme s’ils réclamaient de nous une protection contre le cataclysme », écrit le lieutenant Péricard. Tués et mangés aussi. Victimes parfois de carnages inutiles par des hommes qui doivent lever aussitôt le siège.

Mais quand les fronts se stabilisent, les relations se modifient. Comme les hommes, les animaux vivent mal les bouleversements de terrain. Des soldats en viennent à soigner telle mésange blessée, telle pie asphyxiée par les gaz. Stress des chouettes, des étourneaux capturés, encagés, qui, au fil du temps, apprennent à tolérer les hommes, comme le hérisson de Cendrars, « bouleversé par les mines, les contre-mines et leurs cratères de planète morte », qui prend goût au vin rouge dans les quarts des soldats. « Ce nourrissage, note Eric Baratay, crée une forte relation où l’animal et l’homme trouvent soutien et réconfort. Les cas sont nombreux d’animaux laissés libres mais restant à côté de leurs compagnons, de ce lièvre blessé puis guéri qui gambade autour du canon et va même se cacher dans le fût, de ce hérisson qui se promène dans la tranchée, qui détecte les approches souterraines des sapeurs allemands et donne l’alerte en fuyant ou en se roulant en boule. » Canards, poules, oies, lapins, moutons, cochons, ânes, comme Constantin aux oreilles arrachées et à l’œil crevé par un obus à Verdun en 1916, qui sera la mascotte de la troupe, ou ce porcelet chapardé par un soldat britannique en 1914 qui accompagnera son nouveau maître en douce dans un sac, ou encore la vache Jeanne de la 23e brigade britannique qui restera avec son compagnon à deux pattes jusqu’au bout, jusqu’à ce que tous deux meurent foudroyés par un obus.

La guerre terminée, commence l’heure des bilans. Le poids du sacrifice animal ? Enorme. Côté français, 487 équidés par jour en moyenne ont été tués ; 5 000 chiens auraient succombé côté français sur les 20 000 enrôlés, soit un taux de 25 %, avec une pointe à 50 % pour les chiens de traîneau des Vosges. Plus difficile à quantifier, les pigeons morts d’épuisement, tirés à vue ou brûlés vifs, comme 2 500 d’entre eux à Anvers en octobre 1914, pour ne pas les laisser aux Allemands… Dos Passos, Maurice Genevoix, Erich Maria Remarque écrivent des textes poignants. Le caporal Barthas : « Pauvres bêtes, sans le moindre abri, soumises, résignées, serrées les unes contre les autres, martyres aussi de ce cataclysme sans pouvoir se plaindre et ne suscitant aucun sentiment de pitié parce que c’étaient des bêtes, comme si la souffrance n’était pas la même pour les animaux et pour les hommes ! » Indignation partagée par l’un des personnages de Remarque : « Je vous le dis, que des animaux fassent la guerre, c’est la plus grande abomination qui soit ! »

Retrouvez notre hors-série sur le centenaire de l'armistice, en kiosque le 2 novembre.