Ils ont manipulé des pesticides durant des années; et maintenant la maladie de Parkinson ruine leur vie

L'épandage de pesticides en milieu agricole est une pratique courante au Québec.

Photo : iStock

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Trois producteurs agricoles de l'Est-du-Québec sonnent l'alarme et incitent leurs collègues à la plus grande prudence dans la manipulation des pesticides. Ils soupçonnent ces produits d'être responsables du syndrome de Parkinson dont ils souffrent. La maladie dégénérative les a forcés à abandonner leur métier.

Un texte de France Beaudoin, de l’émission La semaine verte

Leurs symptômes sont différents. Mais ils sont aujourd’hui tous les trois prisonniers de leur corps.

Jacques Lemieux a la mi-quarantaine quand le diagnostic tombe, à la fin des années 90. Agriculteur prospère de la municipalité de L’Isle-Verte, il possède alors 50 vaches laitières, 200 brebis et une érablière. Mais quelque chose cloche sur le plan physique.

« J’avais une érablière et je faisais des petits cornets de sucre, raconte-t-il. Et à un moment donné, les cornets tombaient et je ne m’en apercevais pas. »

- Ailleurs sur info Selon Trump, une peine de prison pourrait être un « point de rupture » pour ses partisans

- Ailleurs sur info Élections américaines : « L’inquiétude ne nous sert pas », dit l’ambassadrice du Canada

- Ailleurs sur info Dix ans après la tuerie de Moncton, la GRC tarde à mettre en œuvre une recommandation

Pour Gilbert Rioux, producteur laitier à Saint-Simon-de-Rimouski, le verdict tombe en 2015.

« Je siégeais encore à la Fédération des producteurs de lait, se souvient-il. Au cours de l’année avant le diagnostic, j’étais beaucoup plus au ralenti, j’avais tendance à vérifier mes affaires deux, trois fois; j’avais beaucoup plus de rigidité. »

Gilbert Rioux peut encore conduire le tracteur, mais uniquement pour faire des travaux simples au champ. Il s'occupe des tâches administratives.

Photo : Radio-Canada

Son ami Claude Rivard, producteur laitier à Causapscal, est dans la quarantaine quand les premiers symptômes de la maladie se manifestent. Il préside alors la Fédération des producteurs de lait du Québec.

« On s’en allait en assemblée annuelle provinciale, on était au Concorde à Québec, et là j’ai shaké un peu. Mon café… la tasse était trop petite. Et là, la directrice générale a dit : "M. Rivard, vous avez un problème, vous tremblez" », se remémore-t-il.

Les pesticides au banc des accusés

Jacques Lemieux est atteint d’une grande rigidité et son élocution est diminuée par la maladie de Parkinson. Il est persuadé que les pesticides l’ont rendu malade.

Je ne mettais pas de gants. Je mettais les semences, traitées aux fongicides, dans le semoir et j’étendais ça avec mes mains. On n’a jamais pensé que ça pouvait être nocif tant que ça.

Jacques Lemieux a dû faire le deuil de l'agriculture.

Photo : Radio-Canada

Gilbert Rioux souffre de blocage au réveil (appelé « freezing »), c’est-à-dire qu’il ne peut faire certains mouvements. Sa motricité fine est aussi atteinte et il a des troubles d’équilibre.

Il croit que le contact direct avec les pesticides est responsable de sa maladie. Pendant 30 ans, il a fait lui-même les mélanges et les pulvérisations au champ, sans aucune protection. À l’époque, les agriculteurs se souciaient peu des effets des pesticides.

« On arrosait dans l’étable, il y avait des mouches, se rappelle quant à lui Claude Rivard. On pognait des vaporisateurs électriques, à grands volumes. [Ça produisait] une brume dans l’étable. Et les mouches mouraient. Et on était bon pour une semaine. »

M. Rivard souffre pour sa part de grandes pertes d’équilibre et de troubles cognitifs.

Le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides

Dans les années 80, un neurologue québécois de renommée mondiale, le docteur André Barbeau, avait émis l’hypothèse qu’un lien existait entre la maladie de Parkinson et les pesticides. Ses études ont démontré que l’incidence de cas de Parkinson était plus élevée dans les régions rurales du Québec, notamment dans le sud de la province, où l’utilisation de pesticides était la plus importante.

« À l’époque, on avait décrit que dans la région de Saint-Hyacinthe, il y avait plus de sujets atteints de la maladie de Parkinson, ce qui s’explique aussi par le fait, on le sait tous maintenant, que c’est une région qui est très agricole », explique le Dr Sylvain Chouinard, codirecteur de l’Unité des troubles du mouvement André-Barbeau, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Plus récemment, la chercheuse Francesca Cicchetti a mené d’importants travaux sur la maladie de Parkinson et les pesticides. Ses expériences sur les animaux de laboratoire confirment les soupçons des trois producteurs agricoles.

Le lien entre les pesticides et le développement de maladies neurodégénératives, il est établi.

Chez les parkinsoniens, les neurones qui fabriquent la dopamine, indispensable dans le contrôle du mouvement, dégénèrent et disparaissent progressivement.

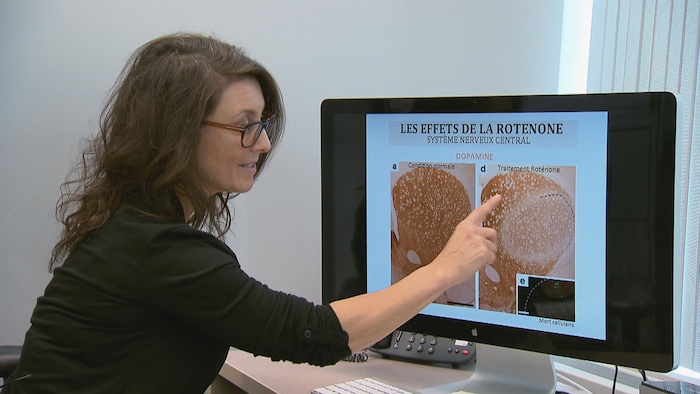

Dans son laboratoire, la chercheuse a recréé les symptômes de la maladie de Parkinson sur des animaux en leur administrant de fortes doses de pesticides utilisés en agriculture, comme la roténone; les effets sont stupéfiants.

« On n’a plus de dopamine dans cette région du cerveau, explique-t-elle. Il y a vraiment comme des trous dans le cerveau et, évidemment, quand on n’a pas de dopamine, on ne peut pas produire le mouvement. »

La Dre Francesca Cicchetti, chercheuse en neurosciences au Centre de recherche du CHU de Québec, montre les effets de la roténone sur le cerveau, chez l'animal. À gauche, on voit un cerveau normal, et à droite, un cerveau qui a subi les effets de la roténone.

Photo : Radio-Canada

Les résultats sont tout aussi troublants avec le Paraquat et le Manèbe, deux pesticides souvent utilisés en combinaison en agriculture.

« Quand on expose les animaux au Paraquat, on commence déjà à voir une diminution significative de cette dopamine et même des cellules dopaminergiques. Et quand on combine l’effet du Paraquat et du Manèbe, […] il y a vraiment une très grande différence. On n’a presque plus de dopamine dans le cerveau des animaux », explique Francesca Cicchetti.

Forcés d'abandonner leur métier

La maladie de Parkinson a forcé les trois producteurs à faire le deuil de l’agriculture.

Jacques Lemieux a transféré hâtivement son entreprise à son fils en 2007, conscient qu’il n’était plus efficace à la ferme. Il vit dans une résidence pour personnes âgées.

Gilbert Rioux, lui, est maintenant incapable de travailler dans l’étable. Il s’occupe des tâches administratives. Il conduit encore le tracteur, mais uniquement pour faire des travaux simples au champ.

Deux ans après le diagnostic, diminué physiquement, Claude Rivard a pris la décision de liquider la ferme de Causapscal. La maladie a beaucoup progressé et il est maintenant confiné dans un centre de soins de longue durée.

Le Parkinson, une maladie professionnelle?

En France, depuis 2012, le Parkinson est reconnu comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. Une reconnaissance qui est plus que symbolique. Sous certaines conditions, des agriculteurs ayant été exposés pendant au moins 10 ans aux pesticides peuvent bénéficier d’une compensation financière.

Malgré les ravages de la maladie, Claude Rivard, qui n’a rien perdu de son militantisme, revendique une forme de soutien pour les agriculteurs québécois atteints du Parkinson.

Les organisations provinciales, que ce soit la Fédération des producteurs de lait du Québec, le gouvernement du Québec et les producteurs de l’UPA, devraient porter un œil attentif pour [faire] cheminer ce dossier-là.

Claude Rivard vit maintenant dans un centre de soins de longue durée.

Photo : Radio-Canada

D’autant plus que les recherches démontrent que les pesticides de nouvelle génération, comme le glyphosate et les néonicotinoïdes, sont tout aussi dangereux.

« [Parmi les] études plus récentes, par exemple en 2017-2018, j’en ai répertorié au moins 5 ou 6 où on a pris de nouveaux types de pesticides et où on a fait des expositions similaires à ce qui se passe chez l’humain, et on voit le même type de dégénérescence, le même type de problèmes qu’on retrouve chez les patients parkinsoniens », affirme Francesca Cicchetti.

Appel à la prudence

À la ferme de Saint-Simon-de-Rimouski, les Rioux, craintifs, ont décidé de confier la gestion et l’application des pesticides à un sous-traitant. Le fils de M. Rioux, qui a pris les rênes de l’entreprise, souhaite également faire la transition vers l’agriculture biologique.

« Ne prendre aucun risque. C’est mieux de ne prendre aucun risque avec les pesticides herbicides », dit Gilbert Rioux.

Le neurologue Sylvain Chouinard estime qu’il est primordial de se tourner vers des pesticides moins nocifs.

C’est hyper important pour les agriculteurs, mais c’est important pour nous tous aussi. Parce qu’on est peut-être tous soumis, à des degrés divers, aux pesticides et aux insecticides.

Le neurologue Sylvain Chouinard, codirecteur de l’Unité des troubles du mouvement André-Barbeau, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Photo : Radio-Canada

Sa collègue, la chercheuse Francesca Cicchetti, va plus loin encore. À son avis, il est grand temps de bannir les pesticides jugés dangereux au Canada.

« Ce sont des produits très sournois. Ça prend des expositions quotidiennes, lentes, ce sont des maladies qui se développent de façon chronique, progressive. Ça prend des années avant qu’on développe la maladie de Parkinson. Les gens ont tendance à penser "Il ne m’arrive rien, donc, justement, je peux continuer d’utiliser les pesticides". Mais ce n’est pas le cas. »

Le reportage de France Beaudoin et Stéphan Gravel est diffusé à l’émission La semaine verte, samedi, à 17 h, à ICI Radio-Canada Télé.