Des incendies dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada, en 2014. Photo d'illustration.

© NASA / Peter GriffithTemps de lecture : 2 min

-

Ajouter à mes favoris

L'article a été ajouté à vos favoris

- Google News

En Sibérie, au nord du Canada ou encore en Alaska, le même désastre écologique et climatique se joue depuis le début du mois de juin alors qu'une centaine de gigantesques incendies ont ravagé des millions d'hectares dans le cercle polaire arctique. Souvent déclenchés par la foudre, combinée aux températures élevées et à la sécheresse, ces feux sont exceptionnels par leur ampleur et leur nombre, « sans précédent » depuis que l'on tient des statistiques, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'agence de l'ONU chargée de la météo et du climat. La température moyenne dans ces zones, qui se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète, est supérieure d'environ dix degrés à la normale des mêmes mois sur la période 1981-2010.

© NOAA">

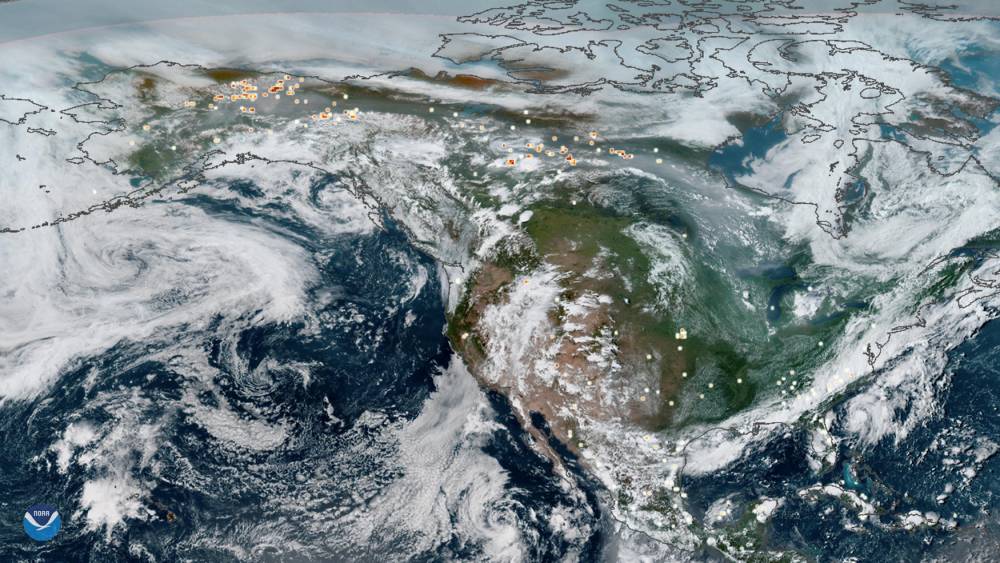

© NOAA">Cartographie des incendies majeurs dans le cercle arctique en Amérique du Nord en juin et juillet 2019, établie le 23 juillet 2019 par l'agence gouvernementale américaine NOAA.

« Depuis le début du mois de juin, le service Copernicus de surveillance de l'atmosphère (CAMS) a suivi plus de 100 incendies intenses et persistants dans le cercle arctique », explique l'OMM. Sur le seul mois de juin, ces feux ont dégagé 50 mégatonnes de CO2, soit autant que les émissions annuelles de pays comme la Suède ou la Hongrie. « C'est plus que ce qui a été libéré par les incendies dans l'Arctique pendant tous les mois de juin réunis de 2010 à 2018 », ajoute l'OMM. Si c'est en Alaska et en Sibérie que les incendies sont les plus nombreux, le Canada n'est pas épargné, avec notamment un feu ayant ravagé l'équivalent de 300 000 terrains de football dans l'Alberta. Depuis le début du XXIe siècle, les forêts boréales se consument à un rythme jamais atteint depuis au moins dix mille ans, selon une étude relayée par l'Académie des sciences américaine.

La tourbe peut brûler plusieurs semaines

Au-delà de la végétation qui brûle en surface, les incendies de la tourbe sous-jacente inquiètent encore un peu plus les scientifiques. Ces matières organiques fossiles peuvent brûler pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et continuer de dégager des quantités pharaoniques de dioxyde de carbone qui s'ajoutent aux conséquences de l'incendie en surface.

À Découvrir

À Découvrir

Le Kangourou du jour

Répondre

Les incendies en Sibérie vus depuis l'espace, en juin 2019. © NASA Earth Observatory">

Le Kangourou du jour

Répondre

Les incendies en Sibérie vus depuis l'espace, en juin 2019. © NASA Earth Observatory">

À Découvrir

Le CO2 contribue au réchauffement climatique, qui favorise les incendies. Mais ce n'est pas le seul effet négatif : les cendres, de couleur sombre, accélèrent le réchauffement lorsqu'elles se posent sur de la neige ou de la glace blanche, car elles absorbent le rayonnement solaire au lieu de le réfléchir. En 2014, une vague d'incendies plus localisée avait touché le Canada et ravagé près de 3 millions d'hectares de forêt, libérant plus de 103 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

L'idée que la rotation de la terre autour du soleil et de la terre sur elle même puisse présenter des aléas commence à f...aire son chemin. Certes l'être humain est hélas en train de détruire la planète, mais comment affirmer de manière aussi simpliste et péremptoire que ce seul facteur pourrait être la cause essentielle du déréglement climatique que nous observons ?

En fait cest PAREIL !

mais ce serait plus judicieux d, utiliser le meme terme...

Mais non, il n'est pas impossible de discuter... La preuve ; ) Mais, pour vous, discuter veut peut être dire partager vo...s points de vue ?

Alors donc, continuez à traiter ceux qui ne sont pas de votre avis de "bornés", mais pour que ce qualificatif soit recevable, il faudrait que vous apportiez la preuve que l'Homme n'est pour rien dans le changement climatique...