Peut-on concilier la croyance religieuse et une attitude scientifique ? Les partisans de cette thèse mettent en avant quelques noms de grands scientifiques ayant affirmé que leurs recherches ne les empêchaient pas de croire en Dieu. Mais les sociologues – des scientifiques eux aussi – n’acceptent pas de se contenter de quelques exemples. Ils veulent vérifier si cette thèse tient toujours debout lorsqu’on la confronte à des données issues d’une pratique sociologique classique : l’enquête sur les opinions et attitudes des populations.

Spoil direct : non, la thèse ne tient pas debout, elle s’écroule. Du moins pour les populations des Etats-Unis d’Amérique et d’Europe, montre une étude publiée récemment (1). Le résumé de l’étude l’affirme sans vraiment prendre de précautions oratoires : «quel que soit le pays considéré, plus les individus s’identifient à une religion et la pratiquent fortement, moins ils ont de compétence scientifique. D’autre part, c’est l’ensemble des représentations des sciences qui est affecté par l’univers religieux des individus. Plus les individus adhèrent à une religion, moins ils ont des attitudes positives envers les sciences. Les Européens et les Américains les moins religieux sont ceux dont les représentations des sciences et de leurs répercussions sociales sont les plus positives.»

Effet cognitif de la croyance en Dieu

Yves Gingras et Kristoff Tallin, deux sociologues patentés du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST, Québec, Canada), le second étant chercheur au CNRS, ont utilisé des résultats d’enquêtes sur les croyances et pratiques religieuses (2) permettant de dépasser les «inévitables variations individuelles qui n’ont qu’une valeur anecdotique» afin d’accéder aux «tendances sociales lourdes». Chez les scientifiques eux-mêmes, la dite tendance est anciennement mesurée : la «croyance en un Dieu personnel» n’était en 1914 que de «27% de l’élite scientifique américaine» (Leuba, 1916). Une part qui avait chuté à 15% en 1933 (Leuba, 1934). Un demi-siècle plus tard, une enquête similaire mesurait une accélération du déclin de cette croyance en milieu scientifique, limitant à «7% la proportion de croyants en un Dieu personnel» (Larson et Witham, 1998)

Yves Gingras et Kristoff Tallin, deux sociologues patentés du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST, Québec, Canada), le second étant chercheur au CNRS, ont utilisé des résultats d’enquêtes sur les croyances et pratiques religieuses (2) permettant de dépasser les «inévitables variations individuelles qui n’ont qu’une valeur anecdotique» afin d’accéder aux «tendances sociales lourdes». Chez les scientifiques eux-mêmes, la dite tendance est anciennement mesurée : la «croyance en un Dieu personnel» n’était en 1914 que de «27% de l’élite scientifique américaine» (Leuba, 1916). Une part qui avait chuté à 15% en 1933 (Leuba, 1934). Un demi-siècle plus tard, une enquête similaire mesurait une accélération du déclin de cette croyance en milieu scientifique, limitant à «7% la proportion de croyants en un Dieu personnel» (Larson et Witham, 1998)

L’effet cognitif de la pratique scientifique sur la croyance en Dieu semble donc massif, mais qu’en est-il de la population générale ? Comment, s’interrogent les deux sociologues, «les attitudes envers les sciences varient en fonction du type et du niveau de croyances religieuses» ?

+ de religion = – de sciences

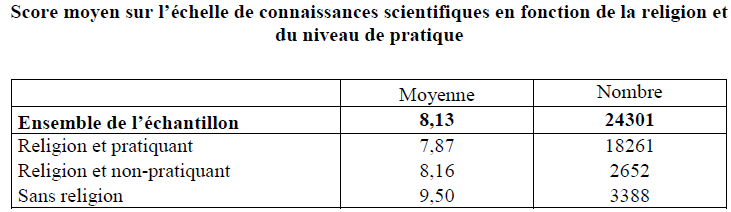

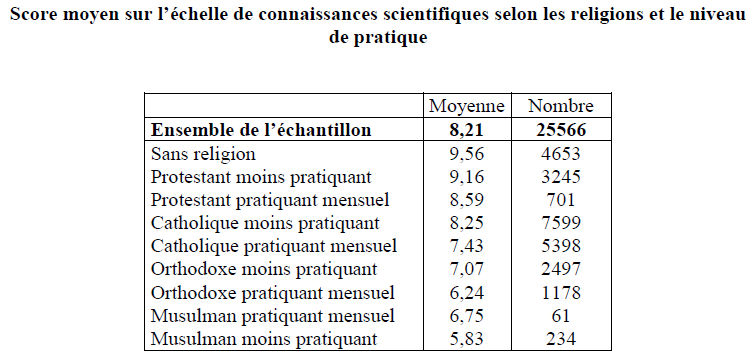

Premier résultat, massif, des trois enquêtes, une corrélation d’airain : plus on connait de sciences et moins le niveau de croyances religieuses est élevé… et inversement. Un constat dont la régularité est impressionnante surtout lorsque l’on se penche sur l’intensité des pratiques religieuses. A l’exception des musulmans (mais c’est là un résultat jugé douteux par les deux sociologues en raison d’un trop faible effectif), on observe un gradient. Plus la fermeté de l’opinion des non religieux est élevée (l’athéisme revendiqué étant son degré le plus haut) et plus les compétences scientifiques sont affirmées.

A l’inverse, plus les pratiques religieuses sont intenses (fréquences des prières, etc) et moins les connaissances scientifiques sont partagées. La conclusion des deux auteurs s’exprime ainsi : «Les résultats présentent donc une logique très structurée par rapport à la compétence scientifique : plus les personnes sont intégrées à une religion, moins elles sont performantes sur le plan des connaissances scientifiques. Par ailleurs, les indicateurs du niveau de pratique religieuse, de la prière et de l’importance de la religion dans la vie quotidienne varient tous dans le même sens : plus l’individu est pratiquant, priant ou religieux, moins son score de compétence scientifique est élevé.»

A l’inverse, plus les pratiques religieuses sont intenses (fréquences des prières, etc) et moins les connaissances scientifiques sont partagées. La conclusion des deux auteurs s’exprime ainsi : «Les résultats présentent donc une logique très structurée par rapport à la compétence scientifique : plus les personnes sont intégrées à une religion, moins elles sont performantes sur le plan des connaissances scientifiques. Par ailleurs, les indicateurs du niveau de pratique religieuse, de la prière et de l’importance de la religion dans la vie quotidienne varient tous dans le même sens : plus l’individu est pratiquant, priant ou religieux, moins son score de compétence scientifique est élevé.»

L’étude américaine permet de cibler des groupes particuliers, comme celui des évangélistes (à 86% se déclarant protestants, et 12% catholiques). Ce groupe particulièrement pratiquant affiche les plus mauvais résultats en connaissances scientifiques.

l’athée plus compétent

Mais dans quel sens fonctionne la causalité ? Nos deux sociologues n’ont évidemment pas négligé les autres causes possibles des corrélations observées. Et ont donc creusé les variables d’âges, de genre et de niveau d’études.

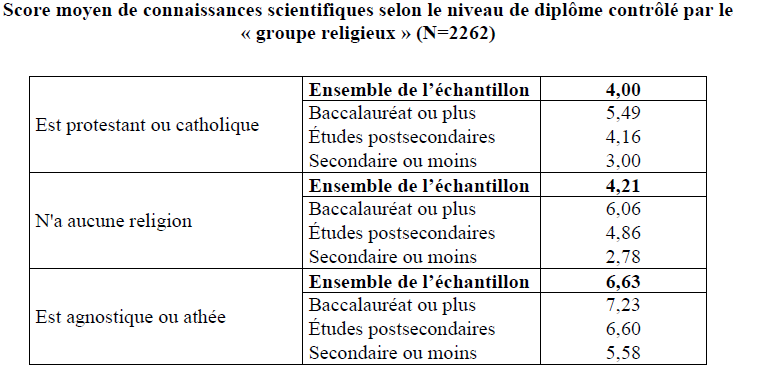

Les résultats sont assez peu surprenants. Dans l’enquête américaine, les hommes affichent de meilleures connaissances que les femmes (3). En dessous de 55 ans, pas de différences notables… et au dessus de 55 ans il s’agit d’un effet de l’âge de fin de scolarité. Une relation linéaire apparaît entre niveau d’études et score moyen de compétences scientifiques. Mais… Mais si l’on croise avec les données sur les religions, l’effet de ces dernières réapparaît sans l’ombre d’un doute : quel que soit l’âge de fin d’études, les sans religions sont toujours plus compétents en science que les religieux à âge égal. Plus encore : un individu «agnostique ou athée» de niveau d’étude «secondaire ou moins» sera en moyenne plus compétent en science qu’un «protestant ou catholique» de niveau «baccalauréat ou plus» ! Un résultat qui ne peut s’expliquer que par un rapport plus positif aux sciences et à leurs utilisations par les sociétés, général chez les sans religions, agnostiques et athées, favorable à la mémorisation de savoirs. Un rapport plus positif qui se lit dans les questions portant non sur les connaissances mais sur l’appréciation de l’apport des sciences aux sociétés humaines.

Dans les enquêtes européennes, «seule l’appartenance au protestantisme n’affecte pas la compétence scientifique de manière notable», notent les deux sociologues.

Exit, donc, le soit disant bénéfice d’un « dialogue sciences/religions » au service de la rationalité. Les convictions religieuses pèsent manifestement sur la capacité des populations à s’approprier les résultats d’une approche scientifique du monde. Elles pèsent donc négativement sur leurs capacités à discuter en démocratie des usages des technologies qui en sont issues. La vogue du « naturel » – au sens ancien d’un ordre divin puisque la Nature est création divine – opposé à l’artificiel, et cela sans aucune analyse des avantages et des risques des objets naturels et artificiels en débat, en témoigne abondamment. Ainsi, la péridurale proposée à la femme qui accouche devient une pratique artificielle, donc mauvaise par principe, opposée à la douleur « naturelle » de l’accouchement « naturel » qu’il faudrait donc accepter sans se rebeller. Exemple facile. En voici un moins aisé : tout organisme génétiquement modifié est nécessairement mauvais, sans analyse de ses avantages et inconvénient, parce qu’il n’est pas « naturel » (alors que les ravageurs des cultures ou les adventices, eux, sont naturels…).

Sylvestre Huet

(1) Note de recherche 2020-02, CIRST.

(2) Les deux enquêtes Eurobaromètres menées en 2005 et en 2010 auprès des pays membres de l’Union européenne dont les données incluent les variables concernant la religion d’appartenance, le niveau de pratique religieuse et la croyance en l’existence d’un Dieu. Cela permet de prendre en compte différentes dimensions du rapport aux religions. La représentation des sciences est abordée sous plusieurs angles différents (à partir des connaissances scientifiques, des explications scientifiques et des attitudes par rapport aux sciences). Et l’enquête menée par le Pew Research Center en 2018 aux États-Unis. Les données nous informent sur l’appartenance à une religion, l’intensité de la pratique religieuse, la fréquence de la prière et l’importance de la religion dans la vie quotidienne. Les connaissances scientifiques sont mesurées à partir d’une série de neuf variables permettant d’élaborer un score de connaissance scientifique.

(3) Les questionnaires ne permettaient pas de creuser avec précision l’effet « prudence féminine » qui conduit ces dernières à répondre plus souvent « je ne sais pas » lorsque c’est possible tandis que les hommes ont plus souvent tendance à répondre au pif plutôt que d’admettre leur ignorance ce qui gonfle équitablement les bonnes… et les mauvaises réponses aux questions de connaissances scientifiques. Un résultat connu par ailleurs. Cette « prudence féminine » peut d’ailleurs s’interpréter de manière positive : savoir qu’on ne sait pas est une attitude profondément scientifique puisqu’elle conduit à la recherche (lire Sciences, les Français sont-ils nuls ?).

(3) Les questionnaires ne permettaient pas de creuser avec précision l’effet « prudence féminine » qui conduit ces dernières à répondre plus souvent « je ne sais pas » lorsque c’est possible tandis que les hommes ont plus souvent tendance à répondre au pif plutôt que d’admettre leur ignorance ce qui gonfle équitablement les bonnes… et les mauvaises réponses aux questions de connaissances scientifiques. Un résultat connu par ailleurs. Cette « prudence féminine » peut d’ailleurs s’interpréter de manière positive : savoir qu’on ne sait pas est une attitude profondément scientifique puisqu’elle conduit à la recherche (lire Sciences, les Français sont-ils nuls ?).