« Il est temps que la pierre consente à fleurir. » (Paul Celan à Ingeborg Bachmann)

Un très grand respect s’attache au nom de Paul Celan, l’un des plus importants poètes de langue allemande du XXe siècle, né en 1920 à Czernowitz, capitale de la Bucovine alors roumaine, et mort à Paris en avril 1970, après s’être jeté dans la Seine du pont Mirabeau.

J’ai découvert son œuvre avec stupéfaction chez mon amie Mathilde, à Paris, dans son appartement princier du boulevard Saint-Germain, alors que j’avais dix-neuf ans. Il y avait chez elle le recueil La Rose de Personne (édition Christian Bourgois, 1987), première confrontation pour moi avec l’hermétisme d’un poète déconstruisant pièce par pièce, mot par mot, phonème par phonème, la langue allemande, langue de la haine ayant assassiné ses parents juifs, pour la refonder dans sa voix.

Après une première année d’études à Tours en 1938-1939, Celan, retourné en son pays natal, fut emprisonné dans un camp de travail roumain, dont il fut libéré en 1944. Ayant compris la nature liberticide et criminelle du nouveau régime roumain, il fuit à Vienne, avant d’arriver à Paris en juillet 1948, pour ne plus quitter la France, si ce n’est pour des séjours en pays germanophones afin de confronter sa parole, en témoin, à celle de la folie meurtrière.

Essentiellement poète et traducteur, dialoguant intérieurement avec Parménide, Hölderlin, Rilke ou Trakl, ayant inventé une sorte de « contre-chant » (Henri Meschonnic), Paul Celan fut aussi répétiteur/lecteur d’allemand à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm (sur les incitations bénéfiques de Cioran).

Marié en 1955 avec la graveuse Gisèle de Lestrange, l’écrivain eut à subir de fréquents accès de folie, tant sa brûlure venait de loin.

Avant Marcel Proust (mars 2021) et Thomas Bernhard (janvier 2021), Les Cahiers de l’Herne lui ont consacré un très beau volume accompagné d’un cahier photographique et comprenant un entretien inédit en français avec Karl Schwedhelm (juin 1954), des lettres (à Nina Cassian, à Ernst Jünger, à Virgil Ierunca, à Walter Jens…), des poèmes, et de nombreuses études.

A propos de la solitude, dans une lettre à Nina Cassian (avril 1962) : « Mais non, Nina, la Solitude n’est pas une hallucination. C’est – ou plutôt : c’est souvent, à certains moments, dans certaines situations, le lieu de la droiture, c’est l’ouverture, c’est l’Attente, c’est la Main nue et tendue. »

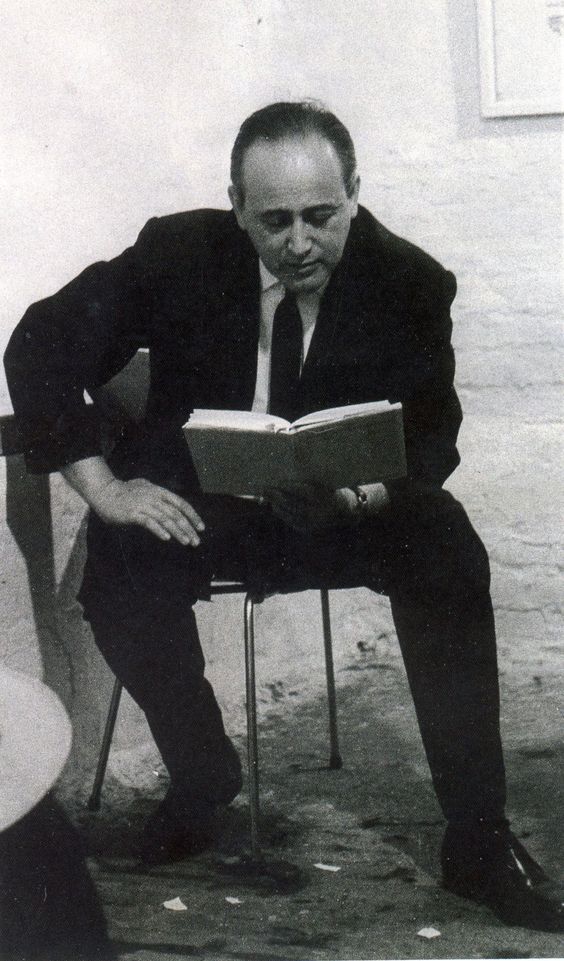

Daniel Bougnoux, alors étudiant à la rue d’Ulm, se souvient d’avoir entraîné le poète du côté des barricades de Mai 68 : « Je me rappelle distinctement la voix de Celan, un peu perchée, et murmurée, comme lasse au bord du renoncement. La respiration légèrement asthmatique de son visage ovoïde. Et sa silhouette un peu grasse ou affaissée qui m’évoquait, je ne sais pourquoi, une goutte d’huile. J’ai souvent pensé que ce mot, irréparable, appliqué à ces dérisoires barricades avait pris naissance pour mon chétif compagnon sur un théâtre autrement tragique, dans les charniers de Bucovine et d’Ukraine où ses parents avaient été exterminés, et d’où lui-même âgé de vingt-quatre ans fut libéré par l’Armée rouge. Mai 68 nous mène vingt-quatre années plus tard, mais je comprends par ce mot combien les blessures de celui qui ne s’appelait pas encore Celan auront été inguérissables. La vie de cet homme dévasté s’adossait à un paysage de ruines. »

E.M. Cioran le décrit ainsi en 1988 : « Le commerce avec cet être suprêmement déchiré n’était pas simple. Le préjugé qu’il avait contre tel ou tel, il s’y cramponnait, il persistait dans sa méfiance, et cela d’autant plus qu’il avait une peur maladive d’être blessé et tout le blessait. La moindre indélicatesse, même involontaire, l’affectait irrémédiablement. Attentif, prévenant au possible, il exigeait le même empressement des autres et détestait la désinvolture si courante chez les Parisiens, écrivains ou non. »

Défiant les exégètes, parce que le poème n’a que lui-même, la poésie de Paul Celan est d’un lyrisme heurté, coupé, tant dans son lexique que dans sa syntaxe. La langue est son premier sujet.

Hafen (1964) commence ainsi (traduction Pierre-Yves Modicom) : « Blessé guéri : où / si tu étais comme moi, / rêvé à hue et à dia par / des cols de flacon d’eau-de-vie à la / table des putains / – rectifie ma chance / d’un coup de dés, chevelure marine, / empile à coups de pelle la vague qui me porte, noir anathème, / fraie-toi ton chemin / à travers le ventre plus chaud, / plume de souci glacé -, »

Dans un texte rageur, le psychiatre Philippe Réfabert questionne sa prétendue psychose : « Nous sommes en mai 1965, Paul Celan est aux abois, il a perdu le sommeil et s’en prend à sa femme à qui il reproche de ne pas assez le soutenir dans la lutte qu’il mène contre ceux qui en Allemagne le poursuivent de leur haine et concourent à sa perte. Gisèle Celan pourtant n’a de cesse de lui prêter main-forte, de souffrir sa détresse qu’elle est impuissante à endiguer. Il se résout à se faire hospitaliser à la clinique des Pages au Vésinet. Déjà deux ans auparavant il avait fait un séjour dans une clinique psychiatrique, à Epinay-sur-Seine. Il y était resté une quinzaine de jours, le temps que se dissipe une bouffée délirante qui avait éclaté à Valloire où il avait inopinément agressé un passant en l’accusant d’être « lui aussi dans le jeu ». Au retour dans le train, il avait encore arraché le foulard du cou de sa femme, il était jaune. Il s’est résolu donc à un nouveau séjour dans une clinique psychiatrique sans se faire d’illusion sur le traitement qu’il allait y trouver. Il sait déjà qu’en de tels lieux on soigne mieux les haies et les parterres que les humains. »

Plus loin : « Aujourd’hui, le thérapeute que je suis, après quelques jours et quelques nuits passées avec cet homme unique, ce Juste entre tous les témoins que sont les Primo Levi, les Jean Améry et quelques autres, ce témoin qui aura payé de sa vie « son inébranlable témoignage », le thérapeute que je suis en vient à penser que ces crises, ces bouffées délirantes, étaient des tentatives désespérées de guérison. »

En France, la lecture de Celan est passée par le filtre heideggérien de l’écoute de la parole parlante, chez Maurice Blanchot, Philippe Lacoue-Labarthe et Alain Badiou par exemple (article de Denis Thouard).

Blanchot traduit ainsi ces vers de La Rose de Personne : « Le lit de neige au-dessous de nous deux, le lit de neige. / Cristal entouré de cristal, / entrelacés dans la profondeur du temps, nous tombons, / nous tombons et gisons et tombons. // Et tombons : / Nous étions. Nous sommes / Nous sommes, chair et nuit, ensemble. / Dans les allées, les allées. / Tu peux sans craindre me nourrir de neige : »

N’est-ce pas une très belle définition de l’état amoureux comme traversée de la mort, et résurrection ?

Le poète est quelquefois, souvent, décrit comme un maître de l’opacité, de l’énigme, des arcanes, voire de l’enténèbrement (il admire Rembrandt – lire le propos de Thomas Connolly), mais loin du « tricot de mystère », le poète semble ici déjouer, voire délier, sa réputation d’obscurité.

Dans ses diagnostics d’impuissance, ses silences, ses trouées d’effroi, la poésie de Celan est constamment une aventure spirituelle.

En juillet 1961, l’écrivain est en vacances à Trébabu, non loin du Conquet, dans le Finistère.

Il y compose, outre un ensemble de quarante-huit aphorismes, le poème Kermorvan, du nom de la presqu’île où il aime se promener « dans une lande où poussent des centaurées » (commentaire de Werner Wögerbauer), j’y vois merveille.

Le voici : « Toi, petite étoile de centaurée, / Toi l’aulne, toi le hêtre, toi la fougère : / avec vous, mes proches, je vais au loin, – / Nous allons nous prendre, pays, dans ton filet. // Noire, la grappe du laurier-cerise pend / près du palmier au stipe barbu. / J’aime, j’espère, je crois, – / la petite datte de pierre est grande ouverte. // Une parole parle – à qui ? A elle-même : / Servir Dieu est régner, – je peux / la lire, je peux, une clarté se fait, / sortir de Comprendspas. »

Et cet aphorisme : « L’union des expulsés des territoires. Sans doute faudrait-il songer à fonder d’abord… l’union des expulsés du monde. »

L’Herne, Celan, cahier dirigé par Clément Fradin, Bertrand Badiou et Werner Wögerbauer, 2020, 256 pages – contributions de Bernd Auerochs, Bertrand Badiou, Daniel Bougnoux, Thomas Connolly, Evelyn Dueck, Clément Fradin, Christoph König, Clément Layet, Viviane Liska, Markus May, Pierre-Yves Modicom, Leonard Moore Olschner, Arnau Pons, Philippe Réfabert, Alexanra Richter, Denis Thouard, Barbara Wiedemann, Werner Wögerbauer, Michael Woll