Bonjour, c’est Charlotte, ça va? Prête pour ta formation?

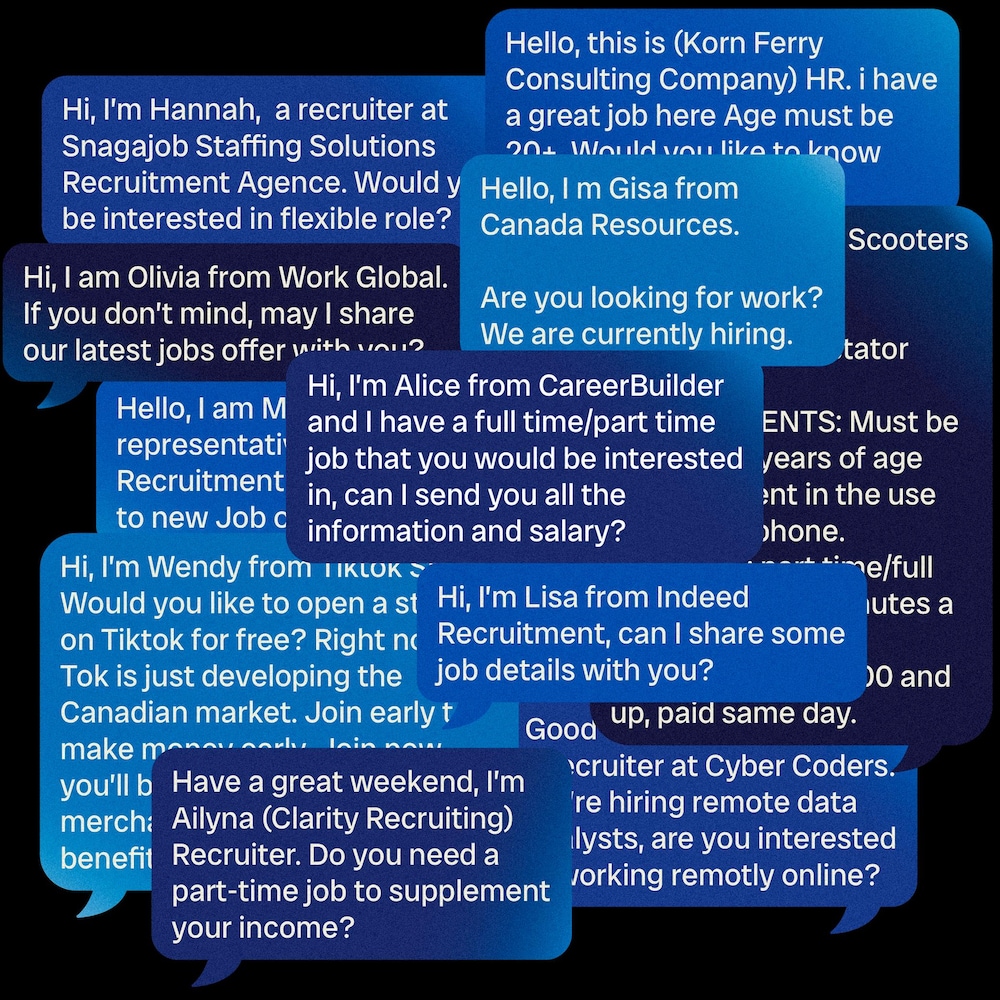

Novembre 2023. Monica* croit correspondre sur WhatsApp avec une collègue de l’agence de marketing Beardman. La retraitée, qui vit près de Montréal, est intriguée par la promesse d’un emploi en ligne.

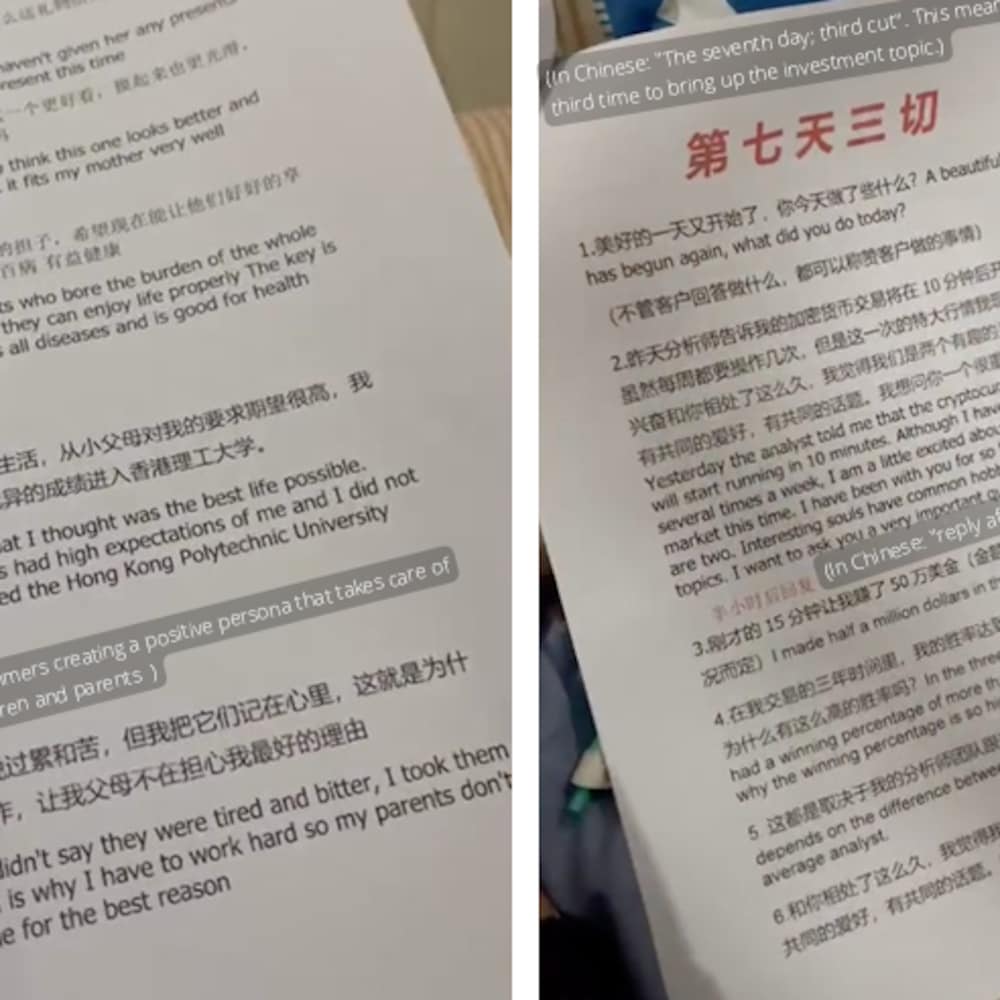

Charlotte, qui prétend habiter à Thunder Bay, en Ontario, lui envoie un lien vers l’application avec laquelle elle devra travailler. Elle lui promet un salaire alléchant de 1000 $ par semaine, mais ses explications sur la nature précise du travail deviennent vite nébuleuses.

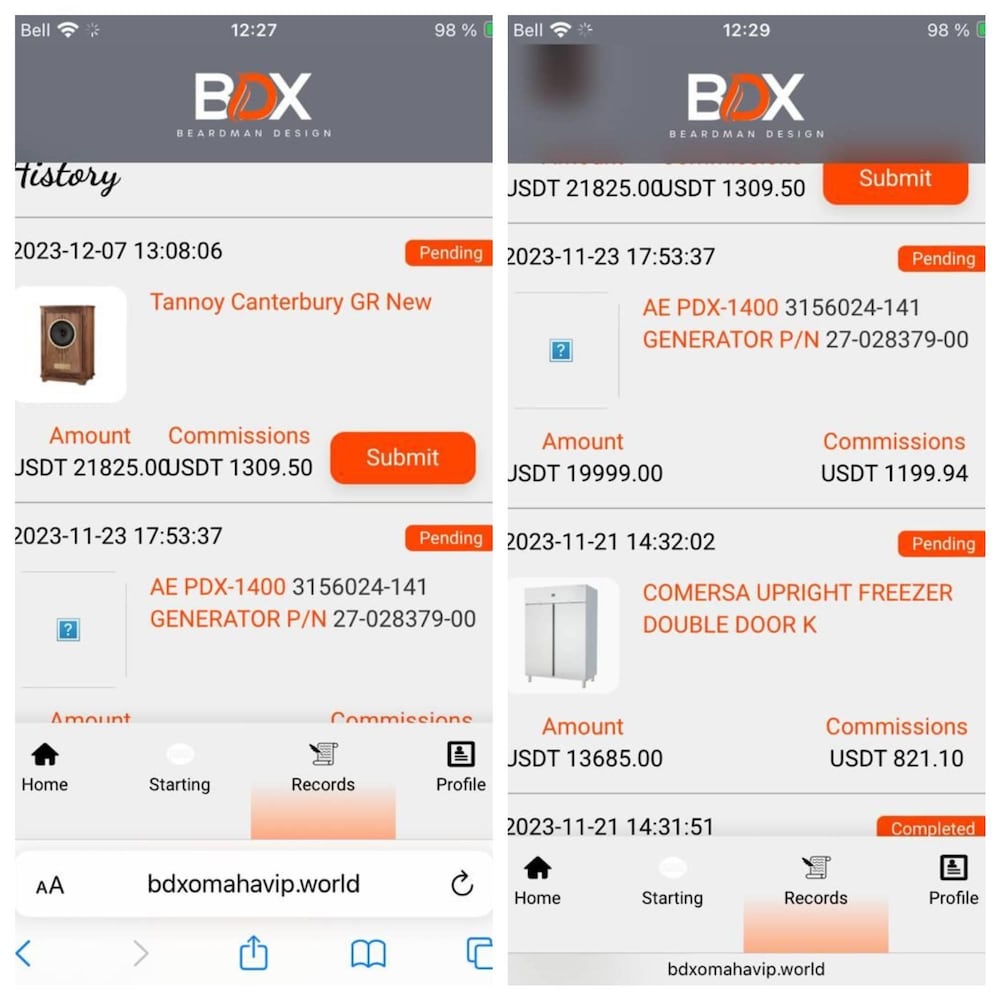

En résumé, Monica doit cliquer sur des produits qui défilent dans l’application, comme un aspirateur Dyson ou un parfum Hermès, pour améliorer leur référencement en ligne

. Chaque clic constitue une tâche

et il faut en faire un certain nombre par jour.

À ce moment, Monica ne réalise pas que l’image de marque de Beardman, une entreprise réelle enregistrée au Nebraska, a été usurpée pour créer cette application bidon. Ni que les photos des produits sont toutes tirées du web.

Charlotte poursuit la conversation. Elle explique que chaque clic lui rapporte une commission en USDT, une cryptomonnaie liée au dollar américain, qu’elle peut encaisser à la fin de la journée.

Un détail important. Monica devra faire des dépôts – de montants variés – pour effectuer ses tâches quotidiennes. Ce n’est pas un investissement, car cet argent te sera retourné, en plus de ta commission

, lui assure Charlotte avec des émojis encourageants 😊.

À sa grande surprise, Monica reçoit 77 $ après quelques minutes de travail.

Au fil des jours, elle encaisse ses commissions et réinvestit l’équivalent de centaines de dollars canadiens, à partir de comptes sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies légitimes, que Charlotte et d’autres collègues

l'aident à ouvrir.

Au fil du temps, le nombre de personnes qui correspondent avec Monica augmente.

Elle discute à longueur de journée avec ses supposés collègues. Ils s’échangent des confidences et des conseils pour réussir dans le métier. Elle parle entre autres avec une certaine Jessie

, qui lui raconte son envie de quitter son conjoint violent grâce à ce revenu d’appoint.

Monica ne se doutait pas qu’elle allait perdre 240 000 $ en trois mois dans une fraude perpétrée par des criminels à l’autre bout du monde.

Ni que ses collègues

étaient, de toute apparence, eux aussi des victimes, mais d’un tout autre ordre.

*Monica a demandé l’anonymat, car ses proches ne savent pas qu’elle s’est fait arnaquer.