Sur le sol européen, 100.000 membres de l’armée étasunienne sont déployés. Seules la France et la Pologne ont une force militaire plus importante avec plus de 200.000 soldats dans leur rang. La Pologne est d’ailleurs l’Etat membre de l’Union européenne qui possède la plus grande armée. La France, de son côté, est le seul pays à posséder l’arme nucléaire au sein de l’UE. En Europe, le Royaume-Uni possède également l’arme nucléaire mais le pays est dépendant des États-Unis à cet égard.

Pour quelles raisons la force américaine sur le sol européen est si importante, où est-elle située et qu’est-ce qu’elle y fait ?

Des questions d’autant plus importantes au moment où les inflexions de la stratégie américaine de défense à l’égard de l’Union européenne se font de plus en plus claires.

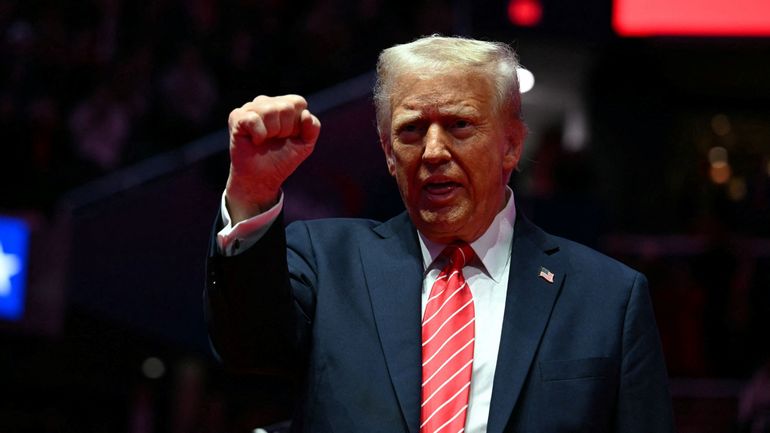

Il y a à peine quelques semaines encore, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth donnait le ton depuis Varsovie pour sa première visite bilatérale, en déclarant que l’Europe ne pouvait supposer que la présence des troupes étasuniennes sur le continent "durera éternellement", exhortant les pays européens à augmenter leur budget de défense, notamment au sein de l’Alliance atlantique. Un ton suffisamment ferme, dans la même veine que le discours de JD Vance à Munich, pour réveiller les Européens. Et susciter les inquiétudes des chancelleries, notamment dans les pays de l’Est.

Même si quelques jours plus tard, le président polonais a affirmé avoir reçu "l’assurance" des Etats-Unis qu’ils n’envisageaient pas de réduire leur présence en Europe, les récents événements et les multiples annonces de l’administration américaine n’ont pas permis d’apaiser les craintes. Encore moins avec l’annonce de la réduction du budget du Pentagone (jusqu’à 8%) avec plusieurs secteurs exemptés mais pas explicitement la présence militaire des Etats-Unis en Europe.

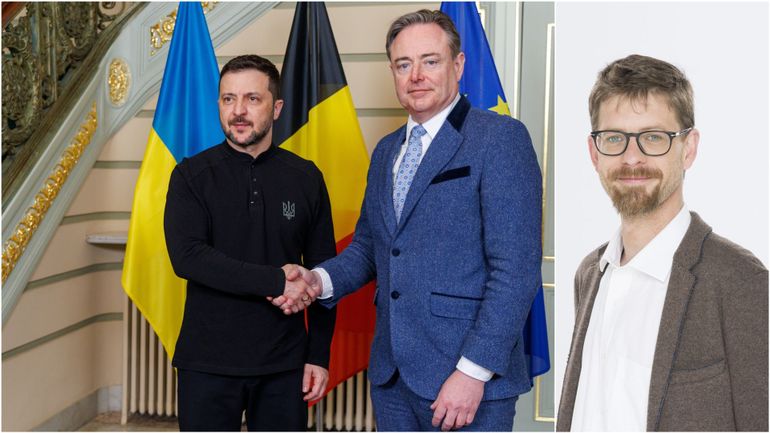

Des signaux forts de désengagement qui culminent avec la visite particulièrement tendue de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche jusqu’à cette annonce de ce mardi 4 mars indiquant le gel de l’aide américaine à l’Ukraine.