La Marocaine Loubna Serraj, lauréate du prix Orange du livre en Afrique 2021

Avec « Pourvu qu’il soit de bonne humeur », roman lucide et cru, l’autrice ausculte la question des violences conjugales au sein d’une société qui portent encore des œillères.

L’écrivaine marocaine Loubna Serraj. © Karim Tibari

L’écrivaine marocaine Loubna Serraj remporte le 3e prix Orange du livre en Afrique pour Pourvu qu’il soit de bonne humeur (éd. La croisée des chemins). Elle succède à Youssouf Amine Elalamy, lauréat en 2020 pour C’est beau, la guerre et à Djaïli Amadou Amal, lauréate en 2019 pour Munyal, les larmes de la patience, devenu prix Goncourt des lycéens sous le titre Les impatientes.

Pourvu qu’il soit de bonne humeur est un roman à plusieurs voix, dont deux principales, celle de Maya et de sa petite-fille, Lilya. Maya se marie à 15 ans en 1939. Dès la nuit de noces de cette union arrangée, Hicham la viole et la frappe. La première d’une longue série de sévices au milieu de témoins volontairement aveugles et muets. Sa famille et l’hôpital où elle se rend ne posent jamais de questions sur ses marques de plus en plus visibles, ses blessures de plus en plus graves.

La loi du silence

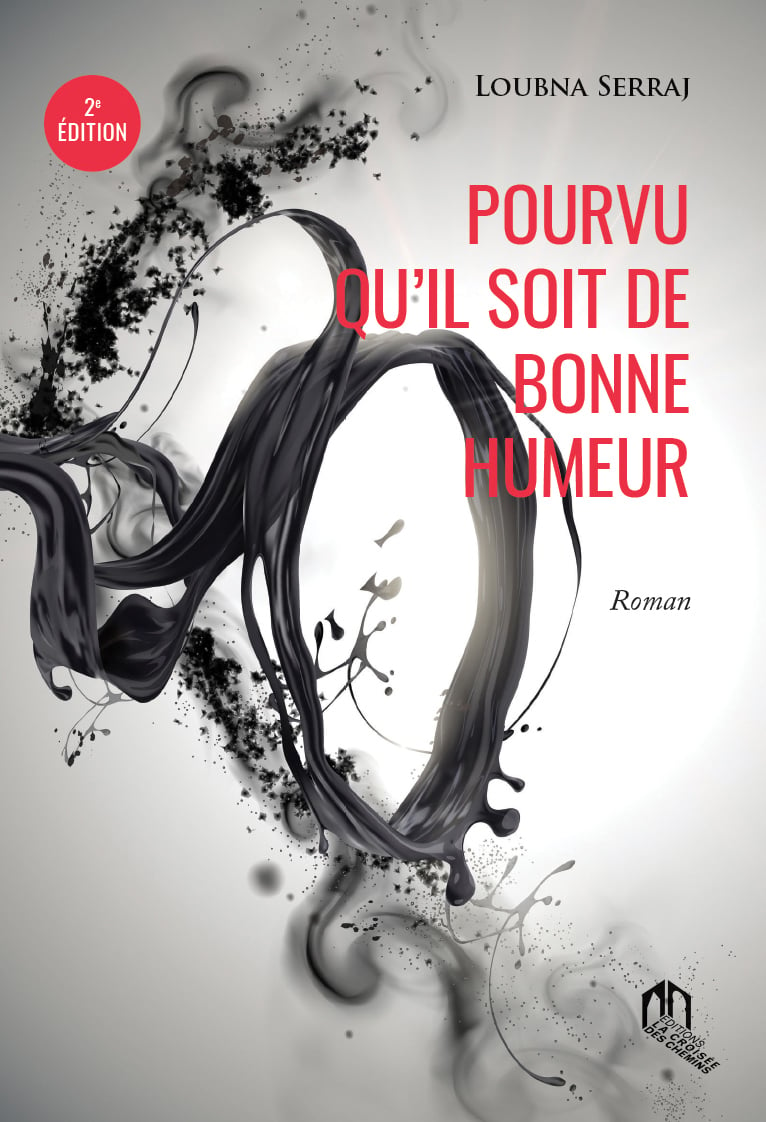

pourvu qu’il soit de bonne humeurde loubna serraj © Éditions la croisée des chemins

En 2019, Lilya revit par flashs le calvaire vécu par sa grand-mère – en rêves, et certains stigmates physiques apparaissent puis disparaissent sans explication médicale rationnelle. La petite-fille commence une enquête sur cette grand-mère oubliée à qui elle ressemble tant. Elle part à la recherche des pages enfouies et taboues de l’histoire familiale.

Au-delà d’une quête intime, Loubna Serraj aborde un sujet de société, les violences conjugales. Ce que développe Véronique Tadjo : « C’est un fléau qui continue d’exister. Il faut s’inquiéter lorsqu’une société fonctionne en vase clos et qu’elle est régie par la loi du silence. Partant de ce thème central, Loubna Serraj a su tisser une narration complexe qui nous aide à mieux saisir les mécanismes pouvant aboutir à l’oppression d’une tranche de la population. » Et la présidente du prix Orange du livre en Afrique de conclure : « Nous avons donc trouvé que ce premier roman méritait d’être mis en avant pour ce qu’il apporte de nouveau dans le débat. »

C’était comme si la femme qui m’a inspiré le personnage de Maya pouvait enfin s’exprimer

Loubna Serraj a accueilli ce prix avec « de la surprise évidemment, et aussi une grande joie. Ma première pensée a été pour la femme qui m’a inspiré le personnage de Maya. C’était comme si sa voix pouvait enfin s’exprimer et résonner après tant d’années de silence. » La voix de Maya fait entendre des sentiments ambigus vis-à-vis de son mari qui la maltraite avec une violence inouïe : « Cela fait partie de ce qui peut déranger dans cette idée qu’on a d’un couple où sévit la violence conjugale. L’amour semble mêlé à la possession, la haine est teintée d’une forme de tendresse. On pardonne encore et encore, on minimise les coups, on se dit que c’était un coup de colère, qu’on a dû faire quelque chose qui l’a énervé et on est rassurée par la période de “lune de miel” qui suit la violence. C’est comme une sorte de co-dépendance qui se crée. »

Une femme forte

À l’image de son personnage Lilya, journaliste, Loubna Serraj a mené une enquête de terrain sur les violences conjugales : « En abordant ce sujet, je voulais que, bien qu’étant un roman, il soit ancré dans la réalité, qu’il sonne vrai. J’ai donc parlé à beaucoup de femmes ayant subi des violences conjugales comme à des hommes qui ont été violents, des associations… Cela donne un éclairage intéressant, même s’il peut nous déranger dans une vision quelque peu manichéenne de bourreau/victime. »

Rouée de coups, Maya reste une femme forte. Si son mari maltraite son corps, il n’atteint pas son esprit : « Le Maroc de Maya est un Maroc colonisé, où la notion de liberté est compliquée au niveau collectif comme individuel. Celui de Lilya est un Maroc indépendant avec une certaine idée de la liberté, expose Loubna Serraj. Je voulais qu’on s’interroge sur cette notion de liberté. Est-elle aussi systématique, aussi évidente aujourd’hui ? Était-elle impensable, inimaginable pour une femme dans les années cinquante ? Comment arrive-t-on à être libre dans sa tête quand le corps est à la merci de quelqu’un d’autre ? »

« On a tendance à percevoir les personnes victimes de violences conjugales uniquement comme telles, des femmes soumises, incapables de s’affirmer, des faibles… La réalité semble beaucoup plus compliquée, poursuit l’auteure. Car dans le cercle vicieux de la violence conjugale, en dehors de cette co-dépendance que j’ai précédemment évoquée, il y a un phénomène d’emprise et de manipulation qui se joue et dont il est loin d’être évident de s’extraire ». Pour s’évader, Maya a les conversations avec son frère Marwan, une lettre qu’elle reçoit de Georges, un militaire français croisé deux fois, et les livres, qu’elle aime passionnément, dont le Rouge et le Noir de Stendhal.

Au Maroc, le viol conjugal n’est pas reconnu par la loi, même la définition du viol est floue

Pourvu qu’il soit de bonne humeur met en scène un fait de société qui se situe dans un contexte qui l’amplifie. Maya vit à une autre époque, avec d’autres mœurs. Avec d’autres lois ? Non. Au Maroc, « le viol conjugal n’est pas reconnu par la loi ; même la définition du viol est trop floue, elle n’évoque ni la notion de consentement ni la possibilité que le violé soit un homme (dans la loi marocaine, le viol est défini comme étant un « acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci »). Sans oublier que les dispositions 490 et 491 criminalisant les relations sexuelles hors mariage dissuadent les personnes violées de porter plainte puisqu’elles risquent de se retrouver derrière les barreaux. Dans les années cinquante tout comme aujourd’hui, une femme mariée ne peut faire des choix sur son propre corps (par exemple cette opération de ligature des trompes) sans l’autorisation de son mari. Il y a des aberrations qu’il faut dénoncer, encore et encore, en parler toujours… »

« Ébranler certaines pseudo-vérités »

Malgré la gravité de son sujet, ce roman poignant regorge d’une force de vie folle, portée par ses deux personnages principaux. Une énergie telle que celle qui traverse le Maroc, susceptible de bousculer les inégalités systémiques et légales : « Je suis optimiste quant à l’évolution de la perception des différences de genre au sein de la société marocaine et de la place de plus en plus importante que prend la lutte contre les discriminations. Maintenant les choses bougent lentement, peut-être trop lentement à mon goût. Mais elles bougent. Vous avez des associations sur le terrain qui font un travail colossal, qui se mobilisent auprès des politiques pour que certaines aberrations comme la non-reconnaissance du viol conjugal par la loi marocaine. »

Les premiers retours à propos de Pourvu qu’il soit de bonne humeur montrent que son histoire est l’écho d’une réalité qui a traversé le temps : « Je vous avoue que j’ai été étonnée par le nombre de fois où j’ai reçu un message commençant par : “J’ai cru reconnaître ma mère, ma grand-mère, ma grand-tante ou mon arrière-grand-mère… ” Des messages partagés par des femmes et par des hommes ! » À la question de savoir si elle veut s’attaquer à ces tabous, l’écrivaine affiche un objectif plus modeste : « Je ne pense pas pouvoir les briser mais si l’on arrive à ébranler certaines pseudo-vérités si chères à certains et certaines, si l’on amène quelques personnes à voir les choses autrement, à se mettre à la place de celles qui ont été ou qui sont victimes de violences, ne serait-ce que le temps d’une lecture, c’est toujours bon à prendre. »

Science-fiction et anticipation

Le roman s’est détaché dans une sélection qui comptait Les Peuples du ciel (éd. Frantz Fanon) de l’Algérien Ahmed Gasmia, L’Écume du temps (éd. L’Harmattan) du Sénégalais Ibrahima Hane, Carrefour des veuves (éd. Les Lettres mouchetées) de la Congolaise Monique Ilboudo, Misère (éd. L’Atelier des nomades) de la Mauricienne Davina Ittoo et Le Secret des Barcides (éd. Pop libris) du Tunisien Sami Mokkaddem.

Le jury était composé de Youssouf Amine Elalamy (Maroc), Yvan Amar, Valérie Marin La Meslée, Nicolas Michel, Kidi Bebey (France), Yahia Belaskri (Algérie), Eugène Ebodé (Cameroun), Gabriel Mwènè Okoundji (Congo) et Mariama Ndoye (Sénégal). Il était présidé par Véronique Tadjo, romancière et poétesse ivoirienne, qui nous dit avoir eu « beaucoup de plaisir et d’intérêt à lire les six romans finalistes. Cela prouve que la littérature répond à un véritable besoin de sonder la réalité africaine dans ses diverses composantes ».

Cette année, la sélection se distinguait par une ouverture à d’autres genres littéraire, comme le confirme la présidente : « La science-fiction et le roman d’anticipation font une entrée remarquée dans la sélection avec deux livres qui y sont consacrés. Cette diversité permet aux auteurs d’aborder différemment les préoccupations majeures du continent. Avec le désir également de se référer à l’histoire et de célébrer les richesses culturelles. » La décision a, comme tous les ans, alimenté les discussions passionnées parmi les jurés : « Les débats sont toujours très nourris car le jury est composé de dix membres. C’est donc normal et souhaitable. Reste, bien entendu, la grande question de savoir ce qui fait un “bon” livre. Il faut tenir compte de la cohésion du texte, ainsi que du juste équilibre entre le style et le contenu. »

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus

- Au Cameroun, Paul Biya met fin à la crise avec Eto’o à la Fecafoot

- L’ANC a perdu sa majorité absolue en Afrique du Sud

- Banques : qui sont les locomotives en Côte d’Ivoire ?

- L’ANC avance vers un revers électoral historique en Afrique du Sud

- Tshisekedi, Eto’o, Ali Bongo Ondimba, excision en Gambie et centrale russe au Mali : les 5 infos qu’il ne fallait pas rater